« Vivre dans un cimetière d’épaves »

De James Graham Ballard à Nadège Trébal

Ce texte fait partie du dossier « Images indociles », dirigé par Raphaël Szöllösy et Benjamin Thomas. On peut lire leur introduction et consulter la liste des textes ici.

En hommage à Bernard Stiegler.

« Death to Videodrome, Long live the new flesh ! »

David Cronenberg, Videodrome, 1983.

Nul autre objet que l’automobile ne semble mieux résumer l’Histoire mondiale de la consommation industrielle. Le principe accumulatif qui y est associé se chiffre en milliards : ceux des bénéfices engendrés par les différents constructeurs comme celui du nombre de voitures recensées sur la planète à partir de l’année 2010[11][11] Audrey Garric, « Un milliard de voitures dans le monde, la Chine fait la course en tête », article publié sur lemonde.fr, le 26 août 2011.. L’importance d’une telle économie est relative au nombre d’emplois qu’elle fournit comme aux revenus engendrés par les nations selon le modèle dominant de quête de croissance des secteurs d’activité installés sur un territoire.

Cette importance est donc factuelle mais elle est aussi « imaginaire » : la conquête des espaces potentiels de consommation est armée par l’image et l’économie. Cette économie est esthétique autant qu’elle est guerrière :

Il en va ainsi parce que l’industrialisation de la mnémo-technologie audiovisuelle et informationnelle, qui rend possible la guerre esthético-industrielle et constitue l’arsenal du marketing, conduit inévitablement à la division industrielle du travail et des rôles extra-laborieux telle que le rapport au « produit », c’est-à-dire, ici, au symbole, que celui-ci soit cognitif ou esthétique, aboutit à l’opposition des « producteurs » et des « consommateurs » de ces symboles – et cette opposition tue leurs désirs[22][22] Bernard Stiegler, De la misère symbolique, Flammarion, 2013, p. 25..

Voilà, au fond, l’une des explications possibles de la saturation du réel par l’inflation de l’usage des écrans qu’auront pu analyser Annie Lebrun, Paul Virillio, Marie-José Mondzain ou Gilles Lipovetsky et Jean Serroy. L’image, en tant qu’elle est un support sensible et mémoriel, est exploitée à des fins consuméristes dans le contexte d’une concurrence généralisée et peu régulée entre les Etats, les entreprises ou les êtres vivants. Cette bataille est menée par ceux qui produisent à grande échelle et les cibles sont ceux qui achèteront les objets produits. L’enjeu est la captation des désirs (jusqu’à leur mort, précise Bernard Stiegler) : « Les énergies existentielles (les existences des producteurs et des consommateurs), qui assurent le fonctionnement du système sont les fruits du désir – de la libido – des producteurs d’un côté, et des consommateurs de l’autre. Le travail comme la consommation sont de la libido captée et canalisée[33][33] Ibid., p. 24. ».

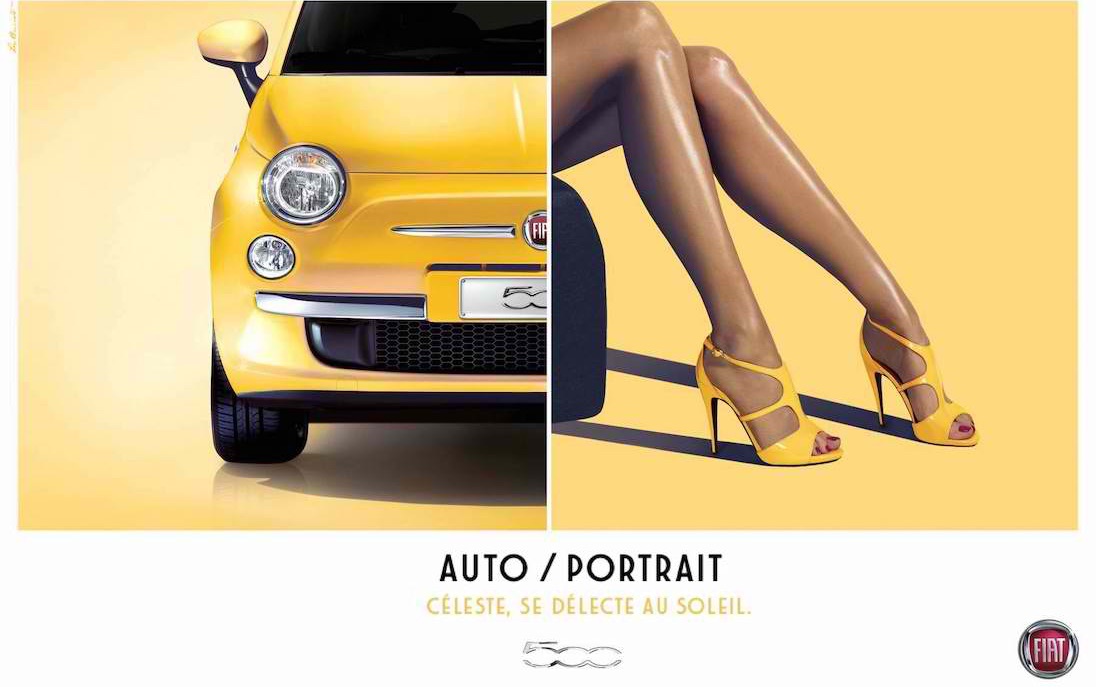

Concernant l’automobile, nombre d’images publicitaires peuvent nous convaincre de la validité d’une telle théorie. Si nous levions les yeux à l’endroit de certains panneaux d’affichage au courant de l’année 2013, nous pouvions remarquer la campagne de la marque de Giovanni Agnelli pour son modèle 500 disponible en plusieurs coloris, basée sur un jeu de mot – « Auto/portrait » – et l’usage graphique du split-screen : à gauche la partie d’une voiture, à droite la partie d’un corps humain sans visage. En guise d’exemple précis, souvenons-nous du modèle de voiture jaune : la partie droite laissait voir une paire de jambes féminines dénudées et artificiellement lissées dont l’intention d’attraction libidinale peut être considérée comme manifeste. De même, la formule de séparation entre producteurs et consommateurs déployée par Bernard Stiegler s’énonce dans le texte, par le moyen du slash détachant le mot « auto » du mot « portrait », comme dans le montage de l’image, qui assimile le corps à une extension de l’engin (et vice-versa) tout en actant d’une stricte division entre les deux entités.

Ainsi, l’automobile – à l’heure où s’aiguise une contradiction politique à l’hégémonie productiviste[44][44] Voir Serge Audier, L’âge productiviste. Hégémonie prométhéenne, brèches et alternatives écologiques, La découverte, 2019. – paraît être une figure adéquate pour établir une critique faite d’indocilité. Des mots et des films nous guident vers des cimetières d’épaves et ceux-ci pourraient être liés à une réinvention enthousiasmante de nos modes d’existence.

L’érotisme funeste de l’automobile

Un accident époustouflant lamine les corps sur une autoroute : ébats indistincts de chairs et de tôles, ballets urgents d’ambulances, musiques stridentes de bruits et de cris. La scène se déroule dans le monde littéraire de J.G. Ballard. Elle se déroule aussi dans celui, théorique, de Jean Baudrillard. Elle se déroule encore dans celui, cinématographique, de David Cronenberg. Elle se déroule enfin dans le désert du monde réel lorsqu’un tel évènement devient un objet de représentation médiatique. Le croisement de ces trois noms forme le carrefour de l’époque simulationniste dans lequel l’humanité serait plongée, voilà maintenant plusieurs décennies. L’enjeu est évidemment de s’en tirer. Et pour ce faire, d’abord de la décrire.

Le roman de J.G Ballard Crash ! est publié en 1973. Il narre les jouissances maladives d’une communauté de rescapés pris dans la quête d’un orgasme rendu paroxystique à travers la répétition d’accidents routiers. Les intentions de Ballard sont claires :

Tout au long de Crash !, j’ai traité la voiture non seulement comme une métaphore sexuelle, mais aussi comme une image globale de la vie des gens dans la société actuelle. Je n’ignore pas la lecture politique qui peut en être faite, mais je veux voir avant tout dans ce livre le premier roman pornographique fondé sur la technologie. En un sens, la pornographie est la forme romanesque la plus intéressante politiquement, montrant comment nous nous manipulons et exploitons les uns et les autres de la manière la plus impitoyable. Il va sans dire qu’en dernière analyse, la fonction de Crash ! est d’ordre prémonitoire : une mise en garde contre ce monde brutal aux lueurs criardes qui nous sollicite de façon toujours plus pressante en marge du paysage technologique.[55][55] J.G. Ballard, « Préface à l’édition française de Crash ! » dans La trilogie de béton. Crash ! – L’île de béton – I.G.H., Gallimard, 2014, p. 24.

Le travail de l’auteur est celui d’une amplification de sa contemporanéité. La problématique de la domination des corps se mêle à celle d’un « cataclysme érigé en institution dans toutes les sociétés industrielles, tuant chaque année des milliers de personnes et en blessant des millions »[66][66] Ibid.. Dans les mots de Ballard se niche une réflexion sur la voiture comme icône, déployée par les moyens de la littérature :

Pendant le trajet de retour de l’hôpital, j’avais constaté avec surprise que la physionomie de l’automobile s’était considérablement transformée à mes yeux. C’était presque comme si mon accident en avait d’un coup révélé la vraie nature. Le front appuyé contre la glace arrière du taxi, je ressentais un frisson d’excitation à l’approche du flot de trafic sur les échangeurs de Western Avenue.[77][77] J.G. Ballard, Crash !, dans ibid., p. 74.

Le socle de la fiction de Crash ! – une sortie de route un soir pluvieux de juin – est une ouverture à une perception particulière de la figure de la voiture pour le personnage central, qui construit le récit à la première personne, et pour le lecteur qui en fait l’expérience. L’évènement de la destruction de l’objet est une révélation et nourrit le mécanisme de la fétichisation de la marchandise : l’automobile et ses formes – courbes, vitres, parois, textures – deviennent source d’attraction physique exclusive tandis que le désir se meurt ailleurs : « Bizarrement, nos intermèdes sexuels se déroulaient toujours dans ma voiture. Chez elle, dans sa vaste chambre à coucher, je n’arrivais même pas à bander. »[88][88] Ibid., p. 111.

La question de la construction des images est intrinsèque au roman de Ballard, qui offre son nom au protagoniste :

Plus tard, dans l’après-midi, j’ai pensé au corps estropié de Gabrielle en observant par-dessus l’épaule de la maquilleuse la silhouette, infiniment plus séduisante et soignée, de l’actrice installée au volant de la Citroën défoncée. À quelques pas de là, les techniciens du son et de l’image la contemplaient comme les témoins d’un accident réel. [99][99] Ibid., p. 142.

La porosité des frontières entre la représentation médiatique et le monde environnant s’inscrit au cœur de la dramaturgie tout autant qu’elle surgit à l’esprit de celui qui lit. Le personnage nommé Ballard travaille au sein du roman dans un studio de télévision, tandis que Vaughan, « l’ange maudit des autoroutes »[1010][1010] Ibid., p.113. autour duquel se forme la communauté des rescapés, photographie et reconstitue des accidents, tout en fantasmant une collision définitive avec l’actrice Elisabeth Taylor qu’il prépare avec un soin particulier.

De fait, Crash ! constitue l’une des pierres angulaires de l’œuvre de Jean Baudrillard Simulacres et simulation (1981). On se souvient que ce fameux ouvrage s’ouvrait par une fable borgésienne, celle où des lambeaux d’une carte à échelle 1/1 sont disséminés çà et là à travers le monde. Elle annonçait la grande hypothèse inhérente à l’entièreté de l’œuvre du penseur :

Aujourd’hui l’abstraction n’est plus celle de la carte, du double, du miroir ou du concept. La simulation n’est plus celle d’un territoire, d’un être référentiel, d’une substance. Elle est la génération par les modèles d’un réel sans origine ni réalité : hyperréel. Le territoire ne précède plus la carte, ni ne lui survit. C’est désormais la carte qui précède le territoire – précession des simulacres –, c’est elle qui engendre le territoire, et, s’il fallait reprendre la fable, c’est aujourd’hui le territoire dont les lambeaux pourrissent lentement sur l’étendue de la carte.[1111][1111] Jean Baudrillard, Simulacres et simulation, Galilée, 1981, p. 10.

Ainsi, notre appréhension du monde serait conditionnée par un code antérieur à son expérience et la réalité ne s’envisagerait qu’à l’aune des vestiges. Le superlatif de « l’hyperréel » induirait alors un dispositif technique amplificateur. Baudrillard voit justement dans Crash ! un roman à la hauteur de l’œuvre borgésienne : « Après Borges, mais sur un autre registre, Crash ! est le premier grand roman de l’univers de la simulation. »[1212][1212] Ibid., p. 175. En effet, le principe de réversibilité qui annihile le réel par « précession » est lisible dans l’ouvrage de Ballard via son évènement récurrent, « L’Accident » :

Il n’est plus à la marge, il est au cœur. Il n’est plus l’exception d’une rationalité triomphale, il est devenu la Règle, il a dévoré la Règle. Il n’est même plus la ‘‘part maudite’’, celle concédée au destin par le système lui-même, et incluse dans son calcul général. Tout est inversé. C’est l’Accident qui donne forme à la vie, c’est lui l’insensé, qui est le sexe de la vie. Et l’automobile, la sphère magnétique de l’automobile, qui finit à investir l’univers entier de ses tunnels, ses autoroutes, ses toboggans, ses échangeurs, de son habitacle mobile comme prototype universel, n’en est que la métaphore immense.[1313][1313] Ibid., p. 166.

La figure de la voiture se fait bien totalisante, organe reproductible comme lieu de reproduction, conduisant à la possible destruction de tout rapport au-delà des simulacres. L’acte de faire image est la traduction immédiate de cette constante médiatisation du réel. Dans le chapitre de Baudrillard, s’affirme précisément l’importance de la photographie et du cinéma au sein de Crash !. La vision proposée par le penseur de ces éléments dramaturgiques s’inscrit dans l’hypothèse de la simulation intégrale. En effet, il ne faudrait pas interpréter le geste de reproduction mécanique comme une quelconque monstration du médium, « il ne s’agit pas d’une abstraction ‘‘supplémentaire’’ de l’image, ni d’une compulsion spectaculaire, et la position de Vaughan n’est jamais celle du voyeur ou du pervers »[1414][1414] Ibid., p. 172.. Pour Baudrillard, cette présence révèle une problématique bien plus fondamentale :

La pellicule photographique (comme la musique transistorisée dans les automobiles et les appartements) fait partie de la pellicule universelle, hyperréelle, métalisée et corporelle, de la circulation et de ses flux. La photo n’est pas plus un medium que la technique ou le corps – tous sont simultanés, dans un univers ou l’anticipation de l’évènement coïncide avec sa reproduction, voire avec sa production ‘‘réelle’’. Plus de profondeur du temps non plus – tout comme le passé, le futur cesse à son tour d’exister. En fait, c’est l’œil de la caméra qui s’est substitué au temps, ainsi qu’à tout autre profondeur, celle de l’affect, de l’espace, du langage.[1515][1515] Ibid., p. 173.

Dès lors, la fabrication de l’image en tant qu’élément de la fiction de J.G. Ballard n’est que le signe d’une grande confusion généralisée où la réalité n’aurait d’autre socle que l’artifice. Les accidents, qu’ils soient préparés ou fantasmés, ne sont que les évènements génériques de cette simulation globale, où le fait sensible et sa représentation médiatique s’exécutent simultanément. Pour parfaire cette expérience esthétique et théorique, il ne restait donc plus au roman de Ballard qu’à devenir un film.

L’avènement de l’époque de la simulation en trois films de Cronenberg

Un accident époustouflant lamine les corps sur une autoroute : la scène s’observe effectivement dans la réalisation de David Cronenberg, distribuée en 1996. Ballard (James Spader) est au volant d’une Lincoln décapotable, fétiche de l’assassinat de Kennedy, dans laquelle sont installés sa compagne Catherine (Deborah Kara Hunger) et Vaughan (Elias Koteas). Un immense agrégat de voitures et de corps ralentit leur mouvement. Malgré tout, ils parviennent à emprunter la voie concomitante ; un travelling latéral accompagne leur approche et nous montre la moitié de route où s’entassent les véhicules brisés dont les équipes de secours tentent de sortir les derniers survivants. Vaughan déploie son appareil photo avec flash et enregistre la scène avec un plaisir irréfrénable (Fig. 1). Les personnages s’arrêtent et pénètrent dans l’espace de l’accident qui semble nimbé d’éther.

Nul ne les remarque, alors que Vaughan s’approche de chaque recoin de tôle pliée pour capturer des images, saisissant bientôt la main de Catherine pour s’en servir de modèle au sein même des épaves. De fait, les hautes lumières de sécurité installées sur la scène de l’accident dupliquent déjà l’imaginaire d’un plateau de photographie ou de cinéma. La séquence s’achève sur la découverte du cadavre déguisé de Seagrave, cascadeur et participant aux expériences de Vaughan, qui tentait là de reproduire la mort de Jayne Mansfield (décédée sur l’U.S Highway 90 le 29 juin 1967 dans une Buick Electra 225, voiture conservée et montrée par Scott Michaels via le Dearly Departed Tours & Artifact Museum).

Fig. 1. David Cronenberg, Crash !, 1996.

Cette scène du film de Cronenberg a évidemment son origine romanesque. L’importance du basculement froidement pornographique de celle-ci est conservée : « Je sentais déjà que pour nous trois ce n’était pas fini, qu’il fallait encore tirer le maximum de cet accident en intégrant tous les stimuli qu’il contenait à nos existences. »[1616][1616] J.G. Ballard, Crash !, op.cit., p. 196. En effet, dans le film comme dans le livre, la scène suivante mènera à un coït à l’arrière de la Lincoln entre Catherine et Vaughan – « Leur étreinte m’apparaissait comme un rituel vidé de contenu sexuel, le débat formel de deux corps exposant leur conception du mouvement et du choc »[1717][1717] Ibid., p. 201. – alors que Ballard s’introduit dans une station de lavage, permettant une analogie des corps et des machines : « J’ai baissé ma glace et mis de nouvelles pièces dans la fente. Lorsque l’eau a giclé sur les vitres encore ruisselantes, Vaughan et ma femme ont recommencé à faire l’amour. »[1818][1818] Ibid., p. 203.

Mais les images de Cronenberg donnent pleine consistance au propos de Baudrillard. Car la scène du film offre une synthèse d’autres moments dramaturgiques du roman : Seagrave y meurt en effet dans un accident, mais plus tardivement et déguisé en Elisabeth Taylor, sabotant de ce fait par anticipation la concrétisation du fantasme de Vaughan. L’orgasme conclusif du chapitre est totalisant et précède la rencontre finale entre ce dernier et le narrateur décrite dans les pages suivantes : « Lorsque j’ai levé les yeux vers le ciel assombri par la nuit, il m’a semblé que le sperme de Vaughan inondait tout le paysage, qu’il alimentait en énergie ces milliers de machines, de circuits électriques et de destins individuels emmêlés : il irriguait le moindre de nos gestes. »[1919][1919] Ibid., p. 236.

Cette « inondation » qui assimile entièrement le corps et la machine autant que l’effet de synthèse proposé par la réalisation filmique de Cronenberg vont dans le sens de la théorie baudrillardienne : l’époque de la simulation est celle de la simultanéité du réel avec son simulacre (et vice-versa, donc), permise par l’analogie de la matière et de la technique. Trois films (au moins) du cinéaste canadien peuvent nous servir de bornes pour tracer l’avènement d’une telle époque.

Bien que le film fût distribué en 1996, Crash ! s’appuie sur un récit écrit vingt-trois années plus tôt. Dès lors il constitue le socle du récit qui mène à la simulation. A cet égard, Cronenberg note lui-même son étonnement quant à la véhémence de la réception initiale de son œuvre[2020][2020] « J’ai été surpris que ce soit si extrême. Parce que, vous savez, le roman est sorti en 1973, et nous étions en train de faire ce film en 1996. Je ne pensais pas que cela causerait un tel scandale, le livre était bien connu et n’avait fait que peu de vagues à sa sortie, plus de vingt ans plus tôt. Je me souviens que Gilles Jacob, qui dirigeait alors le Festival de Cannes, m’avait dit : ‘‘Je veux programmer votre film au milieu du Festival pour qu’il explose comme une bombe.’’ J’avais répondu : ‘‘Oh, vous exagérez, bien sûr’’, mais il avait raison. Il savait que cela ferait scandale, parce qu’il avait une vision objective de l’effet qu’aurait le film sur les gens, alors que je n’en savais rien, et c’était bien comme une bombe. Mais pour moi, j’adaptais juste ce vieux roman de Ballard… J’ai donc vraiment été très étonné par la virulence des réactions. Ça a été plus extrême encore aux Etats-Unis et, surtout, en Grande-Bretagne. Il demeure encore interdit de montrer le film dans le quartier de Westminster à Londres, où se trouvent les meilleurs cinémas. Aux Etats-Unis, Ted Turner et Jane Fonda étaient mariés à l’époque et détenaient la société de distribution du film, New Line. Ils ont entrepris de supprimer le film aux Etats-Unis et, in fine, la classification reçue des autorités était si restrictive que cela a vraiment entravé sa visibilité et sa rentabilité, par-delà les réactions critiques. On ne pouvait pas le montrer dans les cinémas ‘‘familiaux’’, comme dans les centres commerciaux, etc. Ça a été très compliqué en pas mal d’endroits. Je crois qu’aujourd’hui plus personne ne s’en soucie (rires) » affirme David Cronenberg, propos recueillis par Julien Gester pour Libération, 10 juillet 2020.. En son sein s’amorce la reproduction de l’humain avec la technologie industrielle. Outre tous les éléments déjà affirmés ici, une image présente dans le livre comme dans le film en serait le symptôme : celle de la semence déposée sur le cuir des sièges à l’intérieur d’une automobile.

Videodrome, distribué en 1983, pourrait constituer le second temps d’une chronologie de l’époque de la simulation chez Cronenberg. Max Renn (James Woods) y est un producteur de télévision spécialisé dans les représentations extrêmes. Lorsqu’on lui révèle l’existence d’un programme de torture (dont le titre donne son nom au film lui-même), son attention comme celle de son amante Nicki Brand (Debbie Harry) sont particulièrement saisies. Cette dernière ira jusqu’à faire des essais pour l’un des épisodes et sera portée disparue. Commence alors la quête du protagoniste vers l’origine de Videodrome qui l’amènera à la rencontre d’un savant survivant par l’intermédiaire de milliers de cassettes et à subir quelques hallucinations à partir du dit-programme.

Le lien entre carnation et machine s’y révèle toujours plus ténu. Les supports de diffusion des images en mouvement deviennent visqueux et facilitent la possibilité d’une pénétration (Fig. 2). On embrasse l’écran de télévision alors qu’il gonfle et sort de son cadre ou l’on insère des cassettes-vidéos mouvantes à l’intérieur d’un l’estomac pour qu’elles métamorphosent le corps.

Fig. 2. : David Cronenberg, Videodrome, 1983.

La vision du bras de Max Renn où s’est greffée l’arme qu’il tend indique le devenir simultané, autant que la prétention guerrière, de l’être et de la technique. Telle est la leçon finale répétée par les personnages de James Wood et de Debbie Harry par écran interposé : « Vive la nouvelle chair ! » Celle de la confusion totale du réel et de sa représentation médiatique. Ce simulationnisme atteint son apogée dans l’adaptation de David Cronenberg du roman de Don DeLillo Cosmopolis, projeté au Festival de Cannes en 2012.

L’habitacle de l’automobile, dans la version hypermoderne du golden boy Eric Packer (Robert Pattinson) y est désormais un espace intégral depuis lequel s’observe un monde spéculatif (dans le sens de son organisation économique comme dans la difficulté d’en faire l’expérience concrète) en pleine convulsion :

De l’autre côté de la Sixième Avenue, la voiture passa lentement devant la maison de courtage de l’angle. Il y avait, au niveau de la rue, des postes de travail exposés au regard, des hommes et des femmes les yeux rivés sur des écrans, et il ressentit la sécurité de leur situation, sa rapidité, sa complexité, leur enracinement embryonnaire et recroquevillé, secret, animal. Il pensa aux gens qui visitaient son site web à l’époque où il était dans la prévision des cours, quand la prévision était l’alpha et l’oméga du pouvoir, quand il pouvait vendre une valeur technologique ou accorder sa bénédiction à un secteur tout entier et faire automatiquement doubler le prix des actions et faire basculer la vision du monde, quand il faisait réellement l’histoire, avant que l’histoire ne devienne monotone et baveuse, succombant à sa quête de quelque chose de plus pur, de techniques de notation capables de prédire les mouvements de l’argent en soi.[2121][2121] Don DeLillo, Cosmopolis, traduit par Marianne Véron, Actes Sud, p. 73-74

Alors que la finance est faite d’ombre[2222][2222] Vittorio De Filippis, « ‘‘Shadow banking’’ », marchés à l’ombre, publié sur libération.fr le 3 août 2017. et que le médium écranique est désormais global[2323][2323] - Gilles Lipovetsky et Jean Serroy, L’Ecran global. Cinéma et culture-médias à l’âge hypermoderne, Seuil, 2007., l’environnement représenté par Cronenberg est incessamment filtré par les vitres de la limousine (Fig. 3). La ville et les évènements qui y surviennent ne ressemblent plus qu’à des surfaces impalpables tandis que l’activité boursière, incarnée par Eric Packer de façon paroxystique, influence le quotidien – l’ouverture ou la fermeture de lieux d’emplois qui régissent la capacité de vie des individus – par des valeurs défilant avec une extrême rapidité masquant les conséquences réelles de leur traitement.

Fig. 3. : David Cronenberg, Cosmopolis, 2012.

Après que l’intérieur des voitures eut été le lieu privilégié de la reproduction humaine dans Crash !, que l’activité libidinale ne se soit déployée qu’au plus proche des tubes cathodiques et jusqu’à l’annonce de la disparition radicale des corps dans Videodrome, que les évènements ne furent plus ressentis que comme des sensations de glissement sur les surfaces dans Cosmopolis, la description fatale de Jean Baudrillard de notre situation paraît être cinématographiquement appuyée. Somme toute, il s’agit ici d’œuvrer avec indocilité théorique. Et s’il ne devait rester que des vestiges du monde réel, selon la fable d’inspiration borgésienne, il conviendrait alors de les visiter. Les films peuvent en effet nous emmener au plus près de ceux-ci : dans le cas d’une étude dont la principale figure est l’automobile, il s’agit de convier l’image de sa carcasse.

L’utopie matérielle de la casse selon Nadège Trebal

L’île de béton (Concrete island, 1974), second volet de La trilogie de béton dont fait partie Crash !, démarre lui-aussi par un accident. Mais moins que vers l’évènement en soit, l’importance est ici orientée vers son point de chute : « La main en visière, face au soleil, il nota qu’il était tombé dans une sorte d’îlot triangulaire, long de deux cents mètres environ, terrain vague entre trois voies convergentes. »[2424][2424] J.G Ballard, « L’île de béton » dans La trilogie de béton, op. cit., p. 281. Il s’agit là d’un véritable naufrage au cœur d’un paysage d’ordures, de végétations, de ferrailles et d’épaves abandonnées en contrebas des autoroutes qui sont impossibles à franchir pour le protagoniste. Pourtant, à y regarder de plus près, l’île n’est pas qu’un lieu hostile et dénué d’humanité :

Presque porté par l’herbe, il s’éleva jusqu’au toit d’un vieil abri antiaérien et profita de cette station pour inspecter l’île un peu plus soigneusement. L’île était vraiment étrangère au réseau routier, infiniment plus ancienne que toute la région. On aurait dit que ce triangle de terrain vague avait survécu volontairement à force d’humilité têtue, et qu’il continuerait à persévérer dans l’être, inconnu, insoupçonné, quand les autoroutes seraient depuis longtemps retombées en poussière.[2525][2525] Ibid., p. 337.

Ainsi cet endroit pleinement détaché du monde de l’accélération et de l’activité machinique se voit affublé d’une puissance de résistance par le temps : l’île est historique et survivra sans nul doute à l’effondrement des structures alentours. Si bien que l’on doute que le personnage ne la quitte un jour : « Tant d’efforts, tant de fièvres pour rien. Quelle absurdité ! Il n’avait vraiment pas besoin de quitter l’île : et voilà qui suffisait à prouver qu’il la maîtrisait, qu’il en était le seigneur, totalement. »[2626][2626] Ibid., p. 438. Porté par le régime de la fiction, ce territoire insulaire s’envisage comme une utopie au sens proche de Thomas More[2727][2727] Thomas More, La meilleure forme de communauté politique et la nouvelle Ile d’Utopie dit l’Utopie, Thierry Martens, Louvain, 1516. et de Louis Marin[2828][2828] Louis Marin, Utopiques : Jeux d’espaces, Minuit, 1973.. Cette quête d’un espace autre décelable au sein d’une littérature inquiète des ravages inhumains du monde hyperindustriel est également visible au cinéma. Nous la découvrons chez Nadège Trébal.

C’est dans Casse (2013) que nous pouvons naviguer au sein d’un « océan de vestiges » capable d’ouvrir à une nouvelle configuration de notre imaginaire à travers la figure de l’automobile. Les intentions de la réalisatrice ne sont pas moins affirmées que celles de Ballard :

La casse est à la fois désolée, mais toujours en mouvement, comme une métaphore du monde. Elle est le dernier stade de la société de consommation, un instantané de la désindustrialisation : ces hommes démontent ce que d’autres ont assemblé autrefois à la chaîne. Ils font le trajet en sens inverse, et sont donc forcément obligés de réfléchir à la façon dont elles ont été montées au départ. Quoi qu’en dise le titre, ce n’est pas de la casse que je filme mais de la pensée.[2929][2929] Propos de Nadège Trébal publiés dans le livret d’accompagnement de l’édition DVD Shellac, sortie le 3 novembre 2015.

L’espace exclusif du film s’envisage à la hauteur de l’ensemble du monde duquel il émerge. C’est au bout de la course de production – après le labeur, après la publicité, après l’achat, après l’abandon du produit en faveur d’un nouveau cycle – que l’inventivité d’une pratique alternative s’expose. Contre le système de remplacement régulier des objets et de consommation perpétuelle, portée par un régime d’attractivité par l’image, les êtres œuvrant dans ce cimetière d’épaves se ressaisissent des éléments délaissés en vue de refaire jaillir la vie dans l’existant. Nul doute que leurs conditions d’existence favorisent ce choix bien moins onéreux que celui qui les pousserait à céder aux sirènes artificielles des panneaux d’affichages sans éprouver une once de doute. Mais c’est précisément en-cela que la communauté plurielle de la casse tient sa puissance critique : le principe de la simulation ne touche peut-être pas de la même manière celles et ceux dont les problématiques concrètes d’une vie sans aisance se manifestent quotidiennement.

Face à l’hypothèse d’un avènement totale des simulacres se tient la représentation de la réalité matérielle. Nulle fétichisation morbide de l’automobile dans le film de Nadège Trébal. Plutôt l’attention patiente et le savoir manuel appliqués à ces amas mécaniques éteints. Et s’il y a du désir, ce serait envers l’humilité des gestes de travail, fort loin des « rituels sans contenu » répétés maladivement dans Crash ! : « Leur corps raconte toute leur intelligence, leur virilité, leur bravoure. Ils sont maltraités par la vie, contraints de travailler dans des conditions éprouvantes et cependant, ils se donnent les moyens de s’en sortir. C’est désirable je trouve. »[3030][3030] Ibid. Ainsi apparaissent les êtres au sein de Casse.

Les individus qui auront construit un lien avec Nadège Trébal vont et viennent à travers le film. Deux personnages, Sibri et Oumar, tous deux exilés de pays d’Afrique francophone, l’un semblant s’être installé en France métropolitaine depuis plus longtemps que l’autre, nourrissent en particulier les séquences de l’œuvre de façon récurrente. Entre eux, l’échange est profond, riche comme l’est une vie de lutte face à la précarité matérielle : nuits de tristesse, concept d’ « intégration », histoire de la traversée, multiplicité des rires salvateurs et affirmation de la capacité humaine de réveiller la joie. Souvent ils insèrent d’un regard la cinéaste qui paraît nouer poétiquement cette amitié par l’intermédiaire de lent mouvement continu ou de plans fixes respectant le temps de chaque parole.

« C’est dans mon rêve que je suis roi, sinon… Dans la réalité, c’est chaud ! » s’amuse Oumar, alors qu’ils s’offrent un instant de repos au sein d’une épave de voiture ouverte. La distinction entre l’espérance d’un quotidien plus confortable et cette réalité, faite de visages clos traversant les rues et de la nécessité continue du « calcul » des charges budgétaires de l’existence, est nette. Aucune simultanéité du réel et de sa simulation ne saurait être ici signalée. La vie au sein des simulacres est peut-être une affaire de classe.

Fig. 4. : Nadège Trébal, Casse, 2013.

Car filmée depuis les cimetières d’épaves, elle connaît un contrechamp : les vitres des automobiles ne sont plus un filtre obstruant qui altère le rapport au monde environnant, elles sont cadrées depuis l’extérieur ou l’horizon du dehors reste palpable, quand on ne cherche pas à les retirer tout bonnement (Fig.4). La casse fait bien figure d’utopie matérielle chez Nadège Trébal : dans Douze mille (2018), premier long-métrage de fiction de la réalisatrice, elle en est le lieu de départ et de résolution, l’espace à atteindre à la suite d’un curieux voyage. La quête que donne la protagoniste, jouée par Nadège Trébal elle-même, à son compagnon (Arieh Worthalter) – avec qui les rapports charnels sont marqués par le sceau de la lenteur et du hors-champ, contre tout imaginaire de la voie rapide et de la monstration spectaculaire – invite à la sobriété : l’accumulation de son capital à la suite d’un long déplacement à la recherche d’emploi intérimaire ne doit pas excéder douze mille.

Il y a d’autres façons de vivre au sein du monde et d’autres façons de le représenter. Les règles de la productivité planétaire paraissent n’offrir comme avenir que l’addition sans frein d’objets industriels et d’images propices à les consommer, quitte à réduire les territoires à des vestiges sur la carte. D’autres images veillent pourtant à penser la résistance d’autres modes de considération de la réalité, au cœur de laquelle des épaves abandonnées deviennent des terrains pour l’amitié et le renouveau.