Cinéma du réel, 2022 (4/4)

Entretiens : Anyox / Carlo Giuliani, Ragazzo

De retour dans les salles du Centre Pompidou, le Cinéma du réel offrait pour sa 44ème édition une programmation ample, qui adjoignait notamment à sa compétition nationale et internationale un voyage dans le documentaire africain. S’il est bon en excursion de sortir des sentiers battus, il est bon en festival de couper à travers les sections, les continents et les formes pour établir son propre parcours et ses propres connexions. Le caractère collectif de ce compte-rendu ne fait ainsi que réfléchir l’expérience festivalière, sautant de note en entretien, des luttes récentes des Gilets Jaunes ou d’une opposition kenyane (Boum Boum, Softie) à celle menée par le peuple lituanien pour son indépendance à l’orée des années 90 (Mr Landsbergis). Faisant se croiser des films qui s’attachent à raviver des histoires méconnues, jouant de l’intime pour mieux faire lever l’esprit d’un peuple ou d’une époque, s’employant à faire revivre des archives pour mieux les faire résonner avec notre actualité (Navigators, Rewind and Replay, Journal d’Amérique, Avant le déclin du jour). Traverser un festival documentaire, c’est aussi presque immanquablement témoigner d’une perte de frontières, celle entre documentaire et fiction (Dry Ground Burning, The Plains) ou formes expérimentales (Devil’s Peak, Afterwater, Lago Gatún). Et se confronter à des films qui questionnent eux-mêmes le cinéma et son pouvoir, le rapport de ce triangle fameux d’un cinéaste, d’un sujet filmé et d’un spectateur (De quelques événements sans signification, Mutzenbacher).

Lire ici le compte-rendu du festival.

Gisement mémoriel : entretien avec Jessica Johnson et Ryan Ermacora, réalisateurs d’Anyox

Depuis Ocean Falls (2015), les films de Jessica Johnson et Ryan Ermacora explorent des environnements isolés qui portent encore les traces de la présence humaine. Dans leur dernier film, les sombres terrils de l’ancienne mine d’Anyox dessinent les étranges reliefs de ce territoire presque lunaire, épuisé par l’activité industrielle avant d’être complétement abandonné par les entrepreneurs du charbon. Mêlant des sources variées, images d’archives, coupures de presse et cartes géographiques, les cinéastes saisissent l’histoire voilée de ce lieu à l’abandon, de cette « ghost-town », pour en faire l’archéologie. Car Anyox est un lieu hanté par les fantômes des travailleurs qui ont creusé son sol, par l’histoire de l’exploitation des hommes et des ressources naturelles. Sans doute s’agit-il également, pour les deux cinéastes, de rappeler ces fantômes et de leur rendre voix.

D. : Quelle est l’origine de votre film ? Comment avez-vous entendu parler d’Anyox et de son exploitation minière ?

R.E. : Nous avions déjà réalisé quelques courts-métrages autour de projets d’extraction minière en Colombie Britannique. Après avoir vu notre film Ocean Falls, qui portait sur une ville industrielle abandonnée, un de nos amis cinéastes nous a conseillé de visiter Anyox. C’est un lieu extrêmement isolé, qui a traversé la même histoire d’un point de vue industriel et économique : les entreprises minières ont déserté l’endroit lorsque les profits sont devenus trop faibles. On a alors décidé d’y faire des repérages, pour prendre des photos et rencontrer les deux personnes qui y vivent. Pour s’y rendre c’est une vraie odyssée, il nous a fallu douze heures de route et deux heures en mer. Mais une fois arrivés, on a été frappés par ce paysage transformé par l’activité humaine, avec ces terrils d’une taille colossale. On a observé l’immense trou dans la montagne et les monticules sur la plage, qui semblent l’envers du trou, et c’est cette architecture qui nous a fascinés. Ce sont vraiment ces deux éléments visuels qui nous ont attirés.

D. : C’est donc le paysage qui vous a d’abord intrigués, mais la dimension historique de l’endroit est cruciale dans le film. Comment avez-vous découvert les archives d’Anyox ?

R.E. : Très peu de choses ont été écrites à propos d’Anyox, nous n’avons trouvé que deux livres. Le premier porte sur l’histoire du parti travailliste au Canada. L’auteur évoquait Anyox au détour d’un chapitre. À partir de là, on a suivi les notes de bas de page pour remonter jusqu’à ses sources, ce qui nous a mené aux archives. Nous voulions vraiment inclure les documents originaux dans la matière du film. Ce sont ces dossiers gouvernementaux, les coupures de journaux de gauche, et les cartes. D’un point de vue sonore, les interviews font aussi partie de ces sources directes, étant donné qu’il s’agit de témoignages de contemporains morts depuis longtemps, enregistrés dans les années 70.

D. : Le film a exigé un travail d’enquête extrêmement complexe, de l’étude des documents d’archive jusqu’aux images originales filmées sur les lieux. Vous êtes-vous réparti les tâches, l’un se livrant aux recherches pendant que l’autre travaillait sur le terrain ?

J.J. : Non, on a tout fait ensemble de A à Z. En particulier sur le terrain, où nous avons dû faire face à des conditions assez hostiles : il pleuvait souvent, le terrain est totalement dépourvu de routes et certains endroits sont difficilement praticables. Il fallait toujours y réfléchir à deux fois avant de prendre le risque de filmer, pour savoir si ça en valait la peine. En amont de chaque prise, nous faisions beaucoup de repérages et nous échangions avec notre directeur de la photographie. En ce sens notre travail était extrêmement collaboratif. Par exemple, filmer l’arrivée de la barge nous a demandé un grand travail de préparation. Elle ne passe que deux fois par an, il était crucial d’être là au bon moment. Nous sommes arrivés sur les lieux à l’aube, et nous avons passé la journée à essayer différents angles jusqu’à trouver le bon. C’est vraiment l’échange qui nous a permis d’atteindre ce résultat.

D. : Votre film s’ouvre sur ce paysage d’une grande étrangeté, auquel les activités industrielles de la ville ont donné forme. En constatant l’impact de l’homme sur la nature, aviez-vous pour ambition de lier la dimension sociale et écologique du paysage ?

J.J. : Avec ces situations de désastres écologiques, le piège aurait été d’oublier la dimension sociale. A l’image, on a essayé d’alterner entre la dégradation environnementale du paysage et les ouvriers, qui en étaient à la fois les acteurs et les victimes. Il y avait là une tension qui nous intéressait à une échelle qui excédait le local : en Colombie Britannique, il existe tellement d’autres villes semblables à Anyox qui détruisent le milieu dans lequel elles s’ancrent… Et personne ne s’en soucie, précisément parce que ce sont des lieux complètement reculés. Même si le cas d’Anyox appartient au passé, cette dimension écologique doit se raconter au présent.

R.E. : En ce qui concerne la mise en image de la dégradation de l’environnement, on s’est en partie inspirés de la manière de filmer les paysages dans le cinéma des premiers temps. La caméra ne bouge presque jamais, à moins qu’elle ne soit accrochée à un véhicule, et on s’est attachés à conserver ces qualités formelles. Les photographies d’archives des années 20 que nous avons trouvées tentaient toujours de montrer le décor de carte postale en cachant la gravité des ravages écologiques. A l’époque, tous les arbres aux alentours d’Anyox avaient disparu à cause des émanations toxiques. Nous avons essayé de cadrer sans rien dissimuler, la beauté et la dégradation coïncident sur un même plan. Tous les lieux ne portent pas les séquelles de l’empoisonnement, mais pour certains c’est encore frappant : il y a par exemple un ancien pré où la terre est devenue orange et où plus rien ne pousse. Près d’un siècle plus tard, les produits chimiques empoisonnent toujours le sol. Nous voulions capturer la beauté de la nature mise à mal, qui se régénère difficilement, en mettant à distance les attentes esthétiques occidentales qui donnent forme à notre regard.

D. : Cette transformation du regard, vous la travaillez tout au long du film en informant le spectateur, en l’éveillant à l’histoire du lieu. Bien plus qu’un résultat figé, c’est le processus qui vous intéressait.

R.E. : Absolument, nous ne considérons pas ce film comme une sorte de synthèse qui permettrait de rassembler toutes les connaissances sur cet endroit. A vrai dire, une telle chose est impossible. Ce que nous nous efforçons de faire, c’est d’inviter le spectateur à faire la même expérience que celle que nous avons faite avant lui en découvrant Anyox. On obtient une constellation d’éléments historiques qui affectent notre perception du paysage. C’est de cette façon que notre propre regard a évolué au fil de nos recherches, par contamination. Il s’agit de faire ce chemin de manière autonome, plutôt que de proposer une compréhension holistique et érudite de la ville.

D. : D’où ce traitement de la parole, parfois elliptique et énigmatique. Les deux derniers habitants d’Anyox apparaissent presque comme des fantômes à l’écran : ils ne parlent pas et semblent vivre hors du monde.

J.J. : Oui, ce sont des gens avec lesquels nous avons vécu et passé beaucoup de temps, mais ils accordent beaucoup d’importance à leur tranquillité, ils n’avaient pas envie de se livrer face à la caméra. D’ailleurs nous non plus n’avions pas l’intention de les interviewer : ils travaillent à Anyox, mais en réalité tous deux ont de la famille dans d’autres villes de Colombie Britannique. C’était important pour nous de montrer leur travail, mais ils ne font pas réellement partie du lieu. En dehors de la péniche sur laquelle ils vivent et de leur atelier, ils n’ont jamais exploré les alentours.

D. : De la même manière, le film ne donne pas d’explications sur les sources des images d’archives. Parmi ces images, quelques-unes semblaient toutefois très mises en scène et montraient finalement les ouvriers d’une manière très peu documentaire. On pourrait presque parler d’images de propagande.

R.E. : En effet ! C’est intéressant que vous nous interrogiez sur ça, le public ne perçoit pas toujours la dimension artificielle de ces archives. C’est bien de la propagande réalisée pour le compte d’entreprises gouvernementales afin d’inciter les gens à s’installer à Anyox pour y travailler. Il y a aussi des vidéos éducatives tournées pour montrer à la jeunesse l’importance de l’extraction minière. A cette période, beaucoup d’images de ce genre ont été tournées au Canada. Il n’y avait pas encore de pratique documentaire visant à montrer les conditions de travail réelles des mineurs. Les images de propagande ont toutefois un grand intérêt : elles montrent le paysage sous l’angle de l’exploitation industrielle. On constate qu’il n’existe pas de réalité objective quand on cherche à documenter un endroit, qu’il y a toujours une part de construction qui est ici particulièrement évidente. C’est ça qui nous intéressait, parce que nous tentions de dévoiler un processus plutôt qu’une vérité figée.

D. : Le point de vue des ouvriers est totalement absent dans ces images de propagande, votre film permet peut-être de donner des pistes pour saisir ce point de vue. Avec la grande diversité de ressources que vous déployez, on sent l’émergence d’une lutte sociale qui sous-tend le discours écologiste.

R.E. : En fin de compte, ces films de propagande servaient exclusivement les intérêts de l’industrie et des firmes qui exploitaient ces travailleurs. Les tentatives de grève étaient presque systématiquement réprimées par le gouvernement. Le Canada est dépourvu de la riche tradition socialiste française, et pendant longtemps il n’y avait pas de réel engagement politique de la part des ouvriers. Aujourd’hui encore, beaucoup d’ouvriers canadiens sont de droite, grâce au travail de sape des syndicats par le pouvoir et les médias. La conscience de classe et la lucidité par rapport à sa propre condition fait défaut. Alors nous avons choisi d’inclure ces publications de journaux de gauche qui existaient dans les années 20 et 30 et qui circulaient entre les ouvriers d’Anyox. On en trouve dans une grande variété de langues, avec beaucoup de textes croates. Ça montrait bien l’effervescence sociale qui existait en ce temps-là, et qui s’est un peu éteinte aujourd’hui.

D. : Peut-être vouliez-vous éviter de faire un film qui soit trop intentionnel, c’est-à-dire qui parte d’une opinion subjective. Pensez-vous avoir réussi à raconter cette histoire à partir de documents « source »?

J.J. : Je pense que l’une de nos plus grandes préoccupations est l’idée que les spectateurs ne sortent pas de la salle en croyant avoir acquis une connaissance complète, mais que, une fois le film terminé, il y ait toujours ce manque et ce besoin d’en savoir plus.

R.E. : Au fur et à mesure du film, la mémoire de ce que vous avez entendu plus tôt affecte ce que vous voyez ensuite, et certaines images sur lesquelles vous vous attardez peuvent à l’inverse vous faire reconsidérer d’autres images que vous avez vues précédemment. Je pense que cette expérience peut affecter votre façon de voir les choses. Vous êtes plus disponible, plus libre de faire l’expérience du processus pour lui-même. Nous avons essayé d’éviter un dispositif dans lequel quelqu’un donne une explication très complexe, ou bien résume l’histoire à la manière d’un article Wikipédia, parce que cela détruit notre capacité à penser cette histoire par nous-mêmes. Nous avons délibérément rejeté ce genre de didactisme. Cela permet un meilleur fonctionnement de la mémoire.

J.J. : La façon dont le reportage sur la grève et celui sur Anyox sont filmés, c’était précisément le point de vue que nous ne voulions pas adopter nous-même parce qu’il s’agit clairement de documents didactiques, mais produits par le gouvernement. A ce moment dans le film, les spectateurs ont conscience que cette perspective-là n’est pas la nôtre.

D. : C’est sans doute le rôle du montage, de faire en sorte que les spectateurs aient conscience que le point de vue de l’Etat n’est pas le point de vue central, de les inviter à prendre du recul, à considérer les choses selon une autre échelle. Nous avons peu parlé de montage. Vous aviez imaginé un montage très structuré, mais vous êtes finalement allés vers quelque chose de plus fluide. Comment avez-vous trouvé cet équilibre ?

R.E. : Nous avions une structure que nous avons essayé de garder jusqu’à la fin. Elle était toujours présente mais nous avons créé des sortes de chapitres. Il en a cinq au total mais vous ne vous en rendez pas forcément compte lorsque vous regardez le film. Cela a pris du temps d’imaginer comment connecter ces différents moments. C’est aussi parce que nous avons commencé le montage puis sommes retournés filmer la péniche, avant de rajouter certaines images, dont les archives. Le montage s’est ainsi étalé sur un an. Nous avions besoin de faire des pauses, de prendre un peu de temps pour y réfléchir, parce que vous ne savez jamais si un montage fonctionne avant d’avoir vu le film entier projeté dans une salle de cinéma, et cela prend du temps de regarder le même film encore et encore. Donc nous avions une structure très générale. Mais pour construire la durée et le rythme au niveau de plans individuels, cela nous a pris une éternité. Nous avons aussi beaucoup travaillé les voix. L’entretien de l’une des premières femmes nous a par exemple demandé beaucoup de travail puisque nous devions parfois couper au milieu de ses phrases.

J.J. : L’entretien durait 1h45 environ et il est extrêmement rapide parce qu’elle a beaucoup de choses à dire. Elle avait aussi des trous de mémoire. Elle est capable de dire quelque chose puis son contraire, et c’est intéressant de voir cette mémoire défaillante, avec tous ces souvenirs qui ne s’alignent pas nécessairement les uns avec les autres.

D. : Finalement, combien de temps vous a-t-il fallu pour faire le film depuis son écriture jusqu’au montage final ?

R.E. et J.J. : Cela nous a pris trois ans et demi. Le Covid nous a nettement ralentis, mais nous avons aussi mené des recherches pour un autre projet. Mais nous voulions vraiment montrer le film dans un cinéma. Honnêtement, je crois qu’une part de nous ne voulait pas se précipiter pour le finir, parce qu’il aurait connu une première sortie en ligne. Nous nous disions : « si nous patientons un an, les gens pourraient le voir en salle ». Ce n’est pas plus mal que cela nous ait pris si longtemps !

Jules Conchy et Johanna Pataud

***

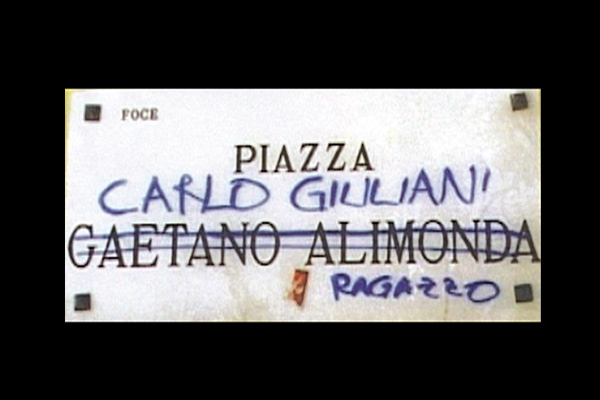

Carlo vive, Carlo vivrà : entretien avec Francesca Comencini, réalisatrice de Carlo Giuliani, Ragazzo

Présenté en ouverture de la sélection « Fronts populaires » vingt ans après sa réalisation, le film Carlo Giuliani, Ragazzo de Francesca Comencini entrait dans un dialogue saisissant avec notre présent, que ce soit pour les revendications anti-capitalistes et anti-conservatrices des manifestants anti-G8 de Gênes en 2002, ou pour l’enjeu médiatique et judiciaire qu’elles ont représenté. Tout commence par le chant du chœur, la lecture d’un poème de Carlo Giuliani, écrit en latin, « Per mama ». Puis c’est la voix du coryphée, la mère de Carlo, Haidi, filmée en un gros plan à la fois respectueux et pudique, qui nous introduit au récit de la tragédie. Le travail de montage de Francesca Comencini vient relayer et soutenir cette voix, rend non seulement visible mais aussi lisible les images des manifestations auxquelles Carlo participait le 20 juillet. Ce sont encore des voix, celles de manifestants révoltés, qui crient leur rage lors de l’assassinat de Carlo par la police. La distance que la cinéaste parvient à maintenir avec cette mort (mise hors-champ ou dépouillée de tout sensationnel par arrêts sur images) fait sans aucun doute la force lyrique et politique de son film : la colère des manifestants, tragique parce qu’impuissante, devient notre indignation. Nous avons interrogé Francesca Comencini sur les sources de sa colère, de son engagement, et sur le rôle que peut jouer le cinéma dans la construction des luttes contemporaines

Débordements : Votre film Carlo Giuliani, Ragazzo retrace les évènements qui ont conduit à l’assassinat de Carlo Giuliani par la police lors des manifestations lors du G8 à Gênes en 2001. Ce film a été projeté au Festival Cinéma du Réel à Paris, dans une programmation qui s’appelait « Fronts populaires ». Avant de parler du film lui-même, j’aurais voulu vous interroger sur votre propre engagement en 2001. Est-ce que vous avez participé à ces manifestations ?

Francesca Comencini : Oui, je suis partie à Gênes une semaine avant parce que j’étais intéressée non seulement par les manifestations mais surtout par le mouvement lui-même, qui se présentait comme « antimondialiste » ou « altermondialiste » et qui faisait ses premiers pas. Ce mouvement semblait me correspondre dans la mesure où il réussissait à contenir plusieurs « âmes » politiques qui, du point de vue d’une gauche plus traditionnelle, s’excluaient les unes les autres : le féminisme, l’écologie, en même temps qu’une analyse des rapports de classe socio-économiques. C’est-à-dire qu’il y avait là quelque chose que j’avais longtemps cherché et qui n’existait pas, qui d’ailleurs n’existe plus. À Gênes, c’était la première fois que je participais à ce qui s’est appelé le « Social Forum ». Avant les rencontres officielles entre chefs d’Etat, lors du G8, il y avait eu un énorme laboratoire artistique et politique à Gênes et c’est surtout ça qui m’avait intéressée.

D. : Et comment en êtes-vous venue à entrer en contact avec Heidi Giuliani, la mère de Carlo ? Comment a-t-elle d’abord reçu l’idée de faire un film à propos de son fils?

F.C. : Je me suis rendue compte qu’il y avait eu une manipulation médiatique concernant la personne de Carlo Giuliani le soir même de sa mort. J’étais à Gênes, je suis rentrée dans un mauvais état parce que la journée avait été horrible, une journée de guérilla étalée sur des heures. Je faisais alors partie d’un collectif (nous étions coordonnés par Francesco Maselli (cinéaste, ndlr)). Je filmais seule, je n’avais pas d’opérateur avec moi, et j’avais rejoint ce groupe un peu par devoir parce que j’avais su tardivement qu’il se rendait à Gênes pour l’occasion. J’étais donc allée seule avec ma caméra Piazza Manin, qui était censée être une place extrêmement pacifique parce qu’il y avait des groupes comme Mani Tese, constitué d’écologistes totalement pacifistes. En réalité, rien ne s’est passé comme prévu, la Piazza Manin a connu la même agitation que les autres endroits. Gênes est une ville tout en descente et en montée et la Piazza Manin est située vers le haut. La géographie n’offrait pas beaucoup d’appuis stratégiques parce qu’elle s’apparente à un dédale de rues en montée, c’est un labyrinthe, et il est donc très difficile de résister en cas d’affrontement. Je crois que cette difficulté se ressent dans mon film. Les “black blocs” sont arrivés, ils ont bloqué les accès, ils ont tout cassé. La police est ensuite intervenue et a attaqué tous les manifestants.

Le soir, nous habitions chez des gens de Gènes qui étaient d’accord pour nous loger dans leurs appartements, ça avait été vraiment très bien organisé. J’ai regardé les infos à la télé avec la dame chez qui je vivais, qui était elle aussi à Piazza Manin. On entend qu’un jeune manifestant avait été tué sans rien apprendre sur lui, sans savoir qui il était, on ne connaissait même pas son nom. Très vite, on a senti qu’il y avait dans le traitement médiatique de sa mort une forme de manipulation. Il y avait quelque chose d’un ordre symbolique dans cette mort qui était présentée sous la forme d’un récit tout fait. J’ai eu tout de suite envie d’en savoir plus. Le téléphone a sonné chez mon hôte et, sitôt l’appel terminé, j’ai vu qu’elle pleurait : elle avait appris qu’il s’agissait d’un jeune garçon de Gènes du nom de Carlo Giuliani.

Il y a eu une sorte d’avalanche d’articles dans les jours suivants, qui présentaient Carlo Giuliani comme un extrémiste, un violent, un punk , un drogué, un sans-abri. Certaines choses étaient vraies, d’autres douteuses ou carrément fausses. J’ai donc très vite eu envie de faire le film, mais je ne savais pas comment. Après, à la grande conférence de presse qu’il y a eu au festival de Venise (c’était donc en septembre à l’occasion de la Mostra de Venise), on a voulu en tant que cinéastes faire une conférence de presse sur ce qui s’était passé, et témoigner. Une journaliste d’une agence de presse, l’ANSA (Agenzia Nazionale Stampa Associata, agence de presse très importante en Italie) a parlé et moi je lui ai dit qu’ils étaient encore plus responsables parce qu’ils sont une agence de presse. Je lui ai dit: « C’est vous qui donnez les infos aux journaux qui, pour la plupart, se sont limités à vous consulter, et vous, vous avez dit des choses sur Carlo Giuliani qui n’étaient pas vraies ». En plus, le père de Carlo Giuliani était présent à cette conférence. Je me suis dit : « Je vais faire un film pour essayer de mieux comprendre ».

Je suis partie à Porto Alegre au Brésil parce qu’il y avait une autre rencontre très importante de ce même mouvement et c’est là que j’ai connu Heidi Giuliani, qui était dans le groupe italien. C’est donc par hasard qu’on s’est rencontrées. Elle a commencé à me raconter la journée de Carlo exactement comme elle la raconte dans le film, d’une manière obsessionnelle et extrêmement précise, et c’est là que je me suis dit : « Voilà la structure de mon film. » Donc je lui ai dit que je voudrais faire un film là-dessus. Le film a été fait d’une manière très solitaire, en récupérant tout le montage dans un climat tendu. Il a été sélectionné à Cannes en sélection officielle hors compétition dans la catégorie documentaire avec une place importante d’un point de vue cinématographique, mais politique aussi. Et c’était au moment où tout se jouait encore, le procès pour le meurtre de Carlo Giuliani était en cours. Prise de court par cette nouvelle, à laquelle je ne m’attendais pas, j’ai appelé Heidi, je lui ai demandé de venir voir le montage très vite et de me donner son accord. Et là elle a eu comme un contrecoup, une réaction : au début, elle ne voulait plus. Après quelques jours durant lesquels elle a pris le temps qu’il lui fallait, elle a fini par accepter le film.

D: Comme vous le dites et comme le dit la mère de Carlo dans le film, vous montrez le contrechamp des images diffusées par la télévision et par les médias. Il semble donc que la télévision a présenté la mort de Carlo Giuliani de façon à ce que qu’elle ne suscite pas l’émotion ou la compassion. Est-ce que le choix d’adopter le choix du point de vue de la mère était justement une façon de faire revenir de l’émotion ?

F. C.: Pas tellement. Carlo Giuliani a été un exemple de culpabilisation de la victime que j’ai pu retrouver plusieurs fois dans ma (vieille) vie, ce qui arrive très souvent quand un meurtre, un viol ou une attaque ont une signification qui peut mettre en crise certains éléments d’un ordre social ou d’un point de vue de la société. Quand j’ai fait le film, il y avait plusieurs enjeux. Le premier était de choisir un récit, une structure, pour éviter de faire un reportage où l’on jetterait pêle-mêle des images. Quand j’ai rencontré Heidi, j’ai pensé qu’il y avait une structure narrative qui pouvait donner une dimension universelle au film. Deuxièmement, il y avait l’enjeu de vouloir reconstituer ce qui s’était passé et peut-être constituer une contre-vérité, ouvrir la possibilité d’une vraie enquête sur cette mort. C’était donc un travail immense de restituer la personne, l’humanité et la singularité de Carlo Giuliani dans toute sa complexité. Disons que je n’avais pas pensé au discours maternel comme manière de créer de l’empathie, ce qui m’a d’ailleurs été un peu reproché parce que cela était perçu comme une dépolitisation de l’acte de Carlo en quelque sorte. Mais pour moi, ce n’était pas ça.

D: Vous disiez à l’issue de la projection qu’il n’y avait peut-être rien de plus politique qu’une mère qui parle de son fils. Votre intérêt pour la parole distingue sans doute le film d’autres représentations es événements de G8 de Gênes : vous préférez la voix d’une mère aux images sanglantes qui, pourtant, existent bien ou pourraient être reconstituées. Pouvez-vous nous dire quelques mots à ce propos?

F.C.: Merci de me poser cette question parce que je suis convaincue, en tant que féministe et en tant que femme aussi, que ce sont des discours compliqués. L’ordre symbolique de la mère, de la figure maternelle, est de mon point de vue et dans la pensée féministe, quelque chose d’extrêmement politique justement, pas en tant que possibilité biologique des femmes mais en tant que lecture symbolique du monde qui peut être le fait des femmes qui sont mères, mais aussi de celles qui ne le sont pas, des hommes, des trans, de tout le monde. C’est-à-dire que c’est une vision humaine. Heidi est une femme très politisée, elle arrive à chaque fois à unir sa position de mère et sa réflexion politique, ne serait-ce que parce qu’elle défend aussi une cause : elle veut engager un procès et obtenir justice. Pour ce faire, elle doit approfondir son discours, entrer dans les détails. Finalement, je pense que c’est ce qui fait la dimension politique du film, par-delà même sa structure.

D: Justement, les images apparaissent vraiment comme des témoins directs d’un point de vue mais surtout d’une mémoire, celle que Heidi propose de partager devant votre caméra. Comment avez-vous envisagé la construction de cette figure tragique tout en parvenant à garder la distance nécessaire, sans rentrer dans le pathos ou dans une émotion exacerbée?

F.C. : Heidi m’a aidé. Justement grâce à ce que je vous disais tout à l’heure : c’est une femme en deuil, une mère extrêmement endeuillée parce que c’était encore très récent, mais c’est surtout quelqu’un qui a comme gardé ce deuil, qui ne l’a pas montré, qui a fait son deuil par cette espèce de distance presque tellurique, à la fois froide en surface et extrêmement puissante et chaude en-dessous. C’est sa double température, son tempérament à elle qui m’a aidée à maintenir une distance. On s’est probablement bien comprises, on a beaucoup parlé avant de filmer. Notre entente est donc liée à une proximité en dehors du film. Une mère a consenti à accorder sa confiance et a réussi, au moment de parler devant la caméra, à trouver la distance. Il nous a fallu un peu de temps avant. C’était pas moi qui filmait, il y avait un opérateur à ce moment-là. Donc il y avait une troisième personne et j’avais passé beaucoup de temps chez elle, à manger chez elle, à parler avec elle…

D: Le film se construit sur l’alternance entre le récit douloureux de Heidi, et les parties qui sont liées à l’action à proprement parler, c’est-à-dire les images de la manifestation. En plus de ces deux types d’images, les poèmes de Carlo Giuliani, qui sont lus à plusieurs moments, permettent de toucher à quelque chose de très intime. Ces poèmes sont aussi impressionnants parce qu’ils sont en eux-mêmes politiques. On sent une espèce de préscience, comme s’il prédisait à certains moments ce qui allait lui arriver. Je pense notamment à une séquence après la mort de Carlo, où le poème vient commenter l’image. Comment avez-vous eu accès à ces poèmes ? Comment les avez-vous choisis ? Et d’où viennent les images d’archives auxquelles vous les avez associés?

F.C. : C’est Heidi qui me les a fait découvrir et j’étais vraiment sidérée parce que c’est comme s’il avait raconté sa propre mort, comme s’il l’avait pressentie. À un moment il dit: « morto su pubblica plazza » (il est mort sur la place publique). C’est quelqu’un qui avait une extrême sensibilité et qui avait choisi une vie radicale. Il écrivait des poèmes et comme tous les poètes, probablement, avait une vision un peu étrange de lui-même. Il y avait d’autres poèmes, j’ai sûrement choisi ceux qui me paraissaient les plus aptes à porter mon récit. Et les images d’archives sont à 80% des images filmées par le collectif Cinema Italiano Genova. Il y a aussi quelques images tirées des informations télévisées, par exemple quand on voit le chef des policiers qui crie à un jeune homme: « C’est toi qui l’a tué avec une pierre ! » (après que Carlo Giuliani a été tué par le tir d’un policier qui s’enfuyait à bord d’une voiture), ce qui était la thèse défendue par les médias. C’était une thèse qui était ressortie au moment même du procès, enfin du procès non-advenu, disons du pré-procès, qui a été classé sans suite. Pour le reste, je ne me rappelle pas, peut-être qu’il y a eu d’autres images qui ont été mises à ma disposition par d’autres militants qui avaient filmé.

D: On peut voir que le point de vue n’est pas du tout en surplomb par rapport aux événements, à la manifestation, puisque les images ont été tournées du point de vue des manifestants eux-mêmes.

F. C: Toute la première partie, depuis la nuit avant le départ du Stadio Carlini jusqu’aux premières attaques, a été filmée avec notre matériel. Après, il y a la première attaque que Heidi commente très bien, la première attaque qui est partie à froid. Cette première attaque est vraiment une charge de la police et elle est vraiment filmée à l’intérieur. Celle-là, je crois qu’elle m’avait été donnée par des manifestants qui étaient dans le cortège ; même nos opérateurs et nos cinéastes y étaient. Enfin, le moment où Carlo est tué est filmé par un opérateur qui faisait partie de notre groupe, Giuseppe Laruccia, il est vraiment à Piazza Alimonda. C’est un mélange disons, mais c’est vrai que l’on peut dire que c’est tout le temps filmé à l’intérieur de la manifestation.

D: C’est intéressant parce que c’est aussi un moment de démocratisation d’outils comme le caméscope vidéo. Pensez-vous que l’utilisation de ces caméras individuelles a changé quelque chose dans la représentation des manifestations et, plus largement, dans la représentation des foules au cinéma et dans les médias ?

F.C.: Oui, je le pense fermement, je pense que c’est une chose importante qui a véritablement changé la perception. Après, un film de fiction italien a été fait sur le G8, Diaz, Crime d’Etat, sur l’école Diaz qui est « l’après-Carlo Giuliani » et qui est encore quelque chose de terrible. Je pense que Diaz a été influencé par tout ce matériel visuel en énorme quantité, qui est un peu présent dans mon film mais qui s’est propagé partout. Cela a changé beaucoup de choses et ça continue d’ailleurs, parce que l’image est au cœur de tout. Car les policiers ont tout filmé, eux aussi. Ils ont leur contrechamp total.

D. : Il semble que vous luttiez contre un trop-plein d’images, un chaos qui risquerait d’empêcher la mise en place d’une synthèse. Définiriez-vous votre travail comme un travail de sélection ?

F. C. : Absolument, j’ai senti cette nécessité. Je pense qu’il a deux risques dans le surplus d’images : celui de la falsification et celui de l’indifférenciation. Il y avait un centre important de médias qui s’appelait IndieMeedia, qui étaient les caméras du mouvement, c’est-à-dire des manifestants, qui ont tout filmé. A mon sens, on risquait, en laissant ces images non-organisées, en ne les intégrant pas à une narration, de les condamner à l’indifférence. Je pense que les images arrivent à faire la différence quand on reconnaît un point de vue. Malheureusement, nous sommes tous submergés d’images absolument atroces de la guerre en Ukraine en ce moment et parfois, au milieu du flot d’images qui arrivent, on reconnaît un regard, même sans savoir qui se tient derrière l’appareil. Et les images, tout à coup, ne deviennent pas moins terribles, elles le deviennent plus, parce qu’elles sont reconnaissables. Lors de la projection du film à Paris, j’ai parlé de la guerre du Vietnam : à l’époque, quand quelques images sont arrivées (et là il y en avait peu), on a vu la gueule que ça a, la guerre. Moi, ce que j’essaye de construire, c’est de la narration, c’est un récit. Or, le récit repose toujours sur le fait qu’il y a un narrateur ou une narratrice, qu’il y a des gens qui regardent ou qui reçoivent cette narration et qui procèdent par identification. La narration est précisément ce qui favorise le déchiffrement des images à partir d’un point de vue singulier.

D. : Il a été dit, à l’occasion des 20 ans du G8 de Gênes, que les événements du 11 septembre 2001 avaient pris beaucoup de place en termes d’exposition médiatique. Il est vrai que notre génération (celle qui a grandi dans les années 2000) n’a peut-être pas été informée des événements du G8 de Gênes. Chaque année, il y avait l’enjeu mémoriel des événements du 11 septembre 2001. Cela pose la question du rôle de la mémoire dans l’organisation des luttes au présent. Votre propos a une résonance assez particulière à l’heure où, par exemple, la loi sécurité globale en France compromet la possibilité de filmer ces mouvements de lutte, et notamment la répression policière. Comment penser le rôle que pourrait jouer cette mémoire des luttes aujourd’hui ?

F. C. : Je remarque en effet que les générations les plus jeunes connaissent mal cette histoire. ce mouvement et la répression qu’il a suscité. Au-delà du film, les violences que l’on a connues à Gênes ont représenté des essais très fructueux d’un point de vue répressif, et qui ont encore une portée aujourd’hui. Il est important de savoir qu’il y a eu dans l’histoire très récente des luttes énormes qui ont changé les choses. C’est important de le raconter, de le savoir. Nombre d’entre elles sont très oubliées. Par exemple, en Italie, certaines luttes des années 70. Cette période est peu racontée en Italie parce que ce sont des années durant lesquelles il y a eu une violence extrême, des formes de terrorisme. C’est une sorte de traumatisme. Mais au cours de ces mêmes années, par exemple, il y a eu le mouvement féministe qui, en Italie beaucoup plus qu’en France, a changé la vie. L’Italie était un pays très catholique, avec une oppression très forte des libertés des femmes et, par-delà, des libertés de tous. Je suis en train d’étudier ces archives là-dessus, et il y a très peu de choses… Pourtant, il y a eu des manifestations avec des foules extraordinaires, où les villes, Rome, Milan, étaient complètement prises par des femmes, qui ont été d’une puissance incroyable. Je pense que c’est très important de se rappeler de ça. Se le rappeler fait penser que ça peut recommencer, que c’est possible, tout simplement.

Jules Conchy et Tristan Chiffoleau