Sur les traces de José Luis Guerin

Le cinéma du monde

Il était une fois un temps dans lequel existaient des distinctions claires. On traçait des lignes que personne ayant toute sa tête n’avait l’idée de franchir. Si l’on était pauvre on n’était pas riche, si on était Dieu on n’était pas mort, si on était spectateur on n’était pas acteur, si on était documentaire on n’était pas fiction. Une rage de frontière et de géométrie animait le monde. On parlait d’essence des arts et, au coin du feu le soir, cela allumait les passions. Il suffit d’êtres un peu retors pour porter la flamme à l’extérieur : la voilà qui se répand. Une à une les palissades se consument, un à un les panneaux. Ne reste qu’un espace ouvert. Le vent souffle où il veut, les fluides s’échangent, on confond le reflet, l’ombre et la personne, les morts viennent se perdre parmi les vivants. Pas encore tout à fait adéquats, de vieux réflexes quelquefois nous reviennent, et nous font rire de nous-mêmes. Certains, les plus craintifs, ont tôt fait de remplacer les palissades, mais elles n’ont plus la même solidité et quiconque le désire, ardemment, peut les traverser. Notre époque devrait être celle des promeneurs en eux-mêmes, des errants immobiles. Ceux qui savent creuser leurs propres passages secrets, entre ce qui était autrefois séparé. Les franchisseurs, les mélangeurs, les enfants prématurés de demain.

Les films de José Luis Guerin font partie de ceux qui construisent un espace ouvert, décloisonné, dé-hiérarchisé. Le cinéma, comme imaginaire, y tient une place importante, comme l’ombre fidèle et rebelle d’un monde qui voudrait maintenir la possibilité de se voir autre. De ce monde, les images accompagnent le mouvement et les habitants, et tentent de les retenir s’ils vont trop vite. L’apparente simplicité matérielle de la démarche – déambuler à travers les lieux avec une caméra -, ne nuit pas à l’attention et à la précaution. La présence de Guerin dans ses films est souvent à la fois sensible et discrète, soucieuse de ne pas envahir l’espace de ceux qu’il filme, et donc de trouver une bonne circulation des formes et du temps au sein des plans et entre les plans ; une bonne distance à laquelle se tenir pour supprimer les frontières (le contraire de la familiarité telle qu’on peut la voir à la télévision). C’est là, peut-être, la condition qui permet de créer et de conserver un espace ouvert : non pas qu’il soit ouvert à tout, mais qu’il soit ouvert pour tous.

La présence des images

Jonas Mekas, le correspondant américain de Guerin [11] [11] Jonas Mekas et José Luis Guerin, à l’invitation de Jordi Ballo, directeur artistique du Centre de culture contemporaine de Barcelone, se sont échangés 9 lettres-vidéos entre novembre 2009 et avril 2011. Cette correspondance fait l’objet d’une installation au Centre Pompidou, du 30 novembre 2012 au 7 janvier 2013. , déclare que le cinéaste espagnol s’intéresse au cinéma : un intérêt que lui-même ne partage pas (ou du moins, supposons-le, de manière moins profonde, moins prioritaire). Mekas s’intéresse au réel, enregistre des morceaux de vie, et il se trouve que cela donne des films. Cette priorité au réel semble autoriser à le rapprocher d’un autre cinéaste, Jean-Marie Straub, qui, récemment (lors de la présentation de son dernier film au Centre Pompidou), déclarait ne plus supporter que l’on parle du cinéma, et qu’il fallait plutôt parler du monde. On pourrait écrire à partir de là, sur la place de la politique chez l’un et l’autre, et s’interroger sur les diverses manières existantes de parler du cinéma (celles qui font ou ne font pas du cinéma un problème autonome) : bref, introduire un tas de nuances. Mais identifions simplement une raison possible et compréhensible à ce rejet : le cinéma, suivant une mauvaise pente, deviendrait un spectacle qui nous distrait des choses importantes, qui pourrait aller, dans l’esprit de certains, jusqu’à remplacer le réel. On devrait recommander à ceux-là d’ajouter un post-it sur leur réfrigérateur, où serait écrit : « Ne pas oublier : la vie (réelle)».

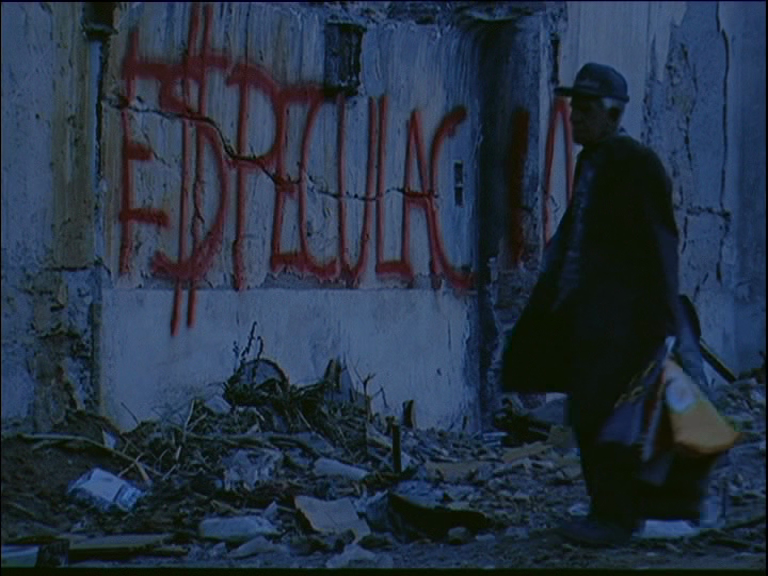

Qui tiendrait à distinguer un cinéma préoccupé du réel et un cinéma préoccupé du cinéma, clos sur lui-même, pourrait déceler chez Guerin des signes inquiétants. À travers ses films, une récurrence frappe : toute une série de mises en rapport entre le réel et des images qui y seraient en latence, des antécédents picturaux ou filmiques. Ces mises en rapport ne suivent pas de processus fixes, mais tendent dans l’ensemble à instaurer une confusion. Il y aurait certainement de nombreuses manières de formuler le problème, et le plus simple, pour commencer, est peut-être de donner des exemples. Une situation réelle évoque un film : en voyage à Walden, devant un pêcheur, Guerin revoit les images de Nanook (Correspondance Mekas/Guerin, 2012), tandis qu’il revoit lors d’un voyage en Amérique latine des images du néo-réalisme italien (Guest, 2010). Une image préexistante – accessible ou manquante – est recréée lors d’un tournage : dans Correspondance, l’ombre d’un bras sur un mur rejoue un plan célèbre de Nosferatu. Une personne se confond avec un personnage : l’ami qui a pour modèle Fred Astaire (Correspondance), ou le vieux cubain qui rappelle Don Quichotte à Guerin (Guest). Les nombreuses excavations d’images pratiquées à même le réel sont aussi bien le fait de Guerin, sa production, qu’un simple constat, un état enregistré par sa caméra. Ce n’est pas Guerin qui demande à son ami de calquer sa manière de s’habiller sur celle d’Astaire ou qui demande à l’un des habitants de son quartier de surnommer “Robert Mitchum” l’antiquaire Narcis (Recuerdos de una manana, 2011). Seulement Guerin est loin d’être neutre lorsqu’il choisit de garder ces éléments, apparemment anecdotiques, au montage. Entendre, dans Guest, qu’un chien s’appelle Beethoven, ne semble pas être totalement le fruit du hasard. Et l’on peut d’ailleurs se poser la question : Beethoven comme le compositeur, ou comme le chien de cinéma ?

Tout cela peut donc sembler inquiétant, du moins si l’on a en tête quelques pensées du siècle passé. Que l’on songe par exemple aux idées énoncées par Daney sur un « troisième âge de l’image ». Une de ses caractéristiques est que « le fond de l’image est déjà une image » : on a beau creuser, le monde est introuvable. Daney développe alors une réflexion autour de ce qu’il appelle maniérisme, qui est lié à une forme de perte de l’expérience chez l’humain ; le cinéma « n’est plus articulé au monde, mais à la complicité du spectateur » [22] [22] La phrase est tirée de l’émission radiophonique Microfilm, écoutable ici. Pour ces thèmes chez Daney, lire par exemple La Rampe, Paris, Cahiers du cinéma, 1996, p 207-212 . Ne restent que les images, sur lesquelles on glisse, toute distance entre elles et nous étant abolie (les plans de vitres et de reflets chez Guerin, par exemple). On pourrait ainsi interpréter la tendance de Guerin a évaluer le réel selon des standards cinématographiques comme l’absence d’expérience, c’est-à-dire d’une expérience hors-cinéma, dans son existence.

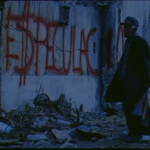

Dans la description d’un monde perdu sous les images, Daney venait après l’auteur de La société du spectacle. Debord, donc : « Là où le monde réel se change en simples images, les simples images deviennent des êtres réels ». Ou bien le célèbre : « Dans le monde réellement inversé, le vrai devient un moment du faux ». Dans Recuerdos de una manana, un voisin de Guerin confie qu’au moment où il a aperçu le corps du violoniste Manel sur le trottoir, il a pensé qu’il pouvait s’agir d’une émission de télé-réalité. Ou bien, dans Innisfree (1990), l’on voit un cottage construit sur le modèle de celui où a été tourné une partie de L’homme tranquille, de John Ford. Mais le cottage du film étant une ruine, le cottage en bon état, et pouvant passer auprès des touristes pour le vrai, est en fait plus faux que le cottage du film (« The cottage / his image / its forgery », dit le commentaire du film). Ce ne serait plus la fiction qui s’inspirerait du réel, mais le réel qui s’inspirerait de la fiction. Nous avons d’un côté un discours sur l’aliénation humaine, et d’un autre un discours reliant une esthétique à un état du monde, qui n’échappe pas toujours à la mélancolie. Une question peut ainsi se poser : à partir du moment où une confusion s’opérerait entre le monde et les images, cette confusion ne pourrait-elle pas elle-même finir par constituer une expérience ?

Mettons ici l’accent sur l’idée de confusion entre réel et image. On a tendance, bizarrement, à considérer la confusion comme devant aller vers la disparition d’un des éléments confondus, suivant un sens unique : l’image conquiert le réel. Certes, Debord parle moins de confusion que d’inversion, de renversement. Mais de quel côté prend-on acte de ce renversement si ce n’est justement du côté du réel, du vrai ? Néanmoins, le fait même de diagnostiquer le renversement est une mise en doute de son étendue[33] [33] Renvoyons ici à la critique que Rancière fait de Debord et de la logique qui porte sa réflexion dans Le spectateur émancipé, Paris, La Fabrique, 2008, p 50-51. . Ce que montre un film comme Innisfree est justement le fonctionnement dans les deux sens de la confusion : la vie est envahie par la fiction, mais la fiction était aussi un documentaire. Le film de Ford montrait des lieux liés à l’histoire de l’Irlande, ceux qu’avait également traversés le poète Yeats. Dans l’utilisation qu’en fait Guerin, le film de fiction a aussi une nature de document : c’est un outil, datable, avec lequel Guerin travaille. On peut dire la même chose de l’utilisation de la bande-son de The portrait of Jennie (de William Dieterle) dans Guest : c’est le montage qui crée l’effet fictionnel, le fait de mettre ce son-là sur des images de fumée, de créer une association qui fait sens et sensation, mais la bande-son prise indépendamment est identifiable comme document. « C’est avec le son du film, Portrait of Jennie, de William Dieterle, film de 1948, que Guerin a travaillé ».

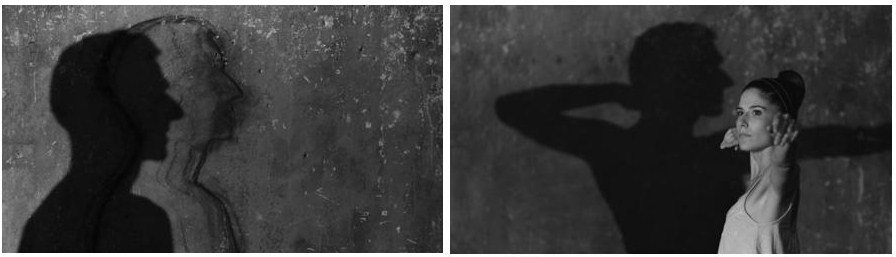

La confusion n’est donc peut-être pas tant la perte de la nature des choses que la possibilité de les faire tenir ensemble. Un intertitre de Dos Cartas a Ana (2010), à propos de la recherche de personnages par le réalisateur ou le peintre (le “casting”), nous dit : « Les images réclament des corps réels ». Ici, donc, elles ne deviennent pas réelles, mais réclament des corps. C’est à travers le corps qu’elles se manifestent et acquièrent de la visibilité. Il s’agit donc d’une superposition, où chaque partie se décolle d’elle-même pour laisser une place à l’autre ; l’image sort de sa pure virtualité et le corps accède à la sienne. Impureté des deux côtés. Dos Cartas a Ana se construit autour d’un récit de Pline l’ancien tiré de son Histoire naturelle[44] [44] Histoire naturelle, livre XXXV, chap. XI.III, trad. J-M Croisille, Paris, Les belles lettres, 1985, p 101 : “En utilisant lui aussi la terre, le potier Butadès de Sicyone découvrit le premier l’art de modeler les portraits en argile : cela se passait à Corinthe et il dut son invention à sa fille, qui était amoureuse d’un jeune homme ; celui-ci partant pour l’étranger, elle entoura d’une ligne l’ombre de son visage projetée sur le mur par la lumière d’une lanterne ; son père appliqua de l’argile sur l’esquisse, en fit un relief qu’il mit à durcir au feu avec le reste de ses poteries, après l’avoir fait sécher.” , narrant l’origine de la peinture, ou du cinéma pour Guerin. Rappelons de quoi il s’agit : une jeune fille trace sur un mur le contour de l’ombre de son amant, qui doit partir à la guerre. De ce même récit, Marie-José Mondzain déduit ceci : l’image, dès son origine, se place sous le signe de l’absence[55] [55] Le commerce des regards, Paris, Seuil, 2003, p 52-53. Mondzain identifie ce texte comme l’origine de la sculpture et non de la peinture. . S’il y a image, c’est qu’il y a manque. Un corps occupé par une image prend le risque de s’absenter de soi, c’est-à-dire de voir son identité remise en jeu, mais dans ce jeu-là il maintient son existence et sa présence face à l’image qui, par définition, ne saurait accéder à la pleine présence.

Des images passées.

La critique du spectacle, l’idée qu’il prend la place du réel, va souvent de pair avec le constat d’un trop d’images. Des images partout et pour tout. Il n’est peut-être pas inutile de noter que Guerin, élevé dans l’Espagne franquiste, a grandi dans le manque, à une période du moins où les images ne venaient pas à soi, mais où il fallait aller les chercher [66] [66] Voir l’entretien avec José Luis Guerin publié ici même. . Le cinéma n’est pas dans l’esprit et l’expérience de Guerin l’omniprésence, l’instigateur du règne des images, mais un moyen de leur redonner une importance, une espèce de rite. On peut distinguer deux idées dans la description que Guerin fait de son expérience du cinéma : le cinéma est une révélation (aspect existentiel), et le cinéma est une trace (aspect temporel/technique). Pour saisir ces idées, revenons à Innisfree, qu’il décrit comme « une séance de spiritisme ». Plus le film avance et plus réalité et fiction se mélangent, et, par le biais d’un raccord faisant passer le chapeau de John Wayne aux pieds d’une jeune fille de 1990, l’espace fictionnel et l’espace réel se mettent à communiquer. À ce propos, Guerin déclare que c’est alors la récupération du fantôme, dans sa matérialité. Mais n’est-ce pas opérer une confusion ? Parle-t-on du fantôme de Wayne, aujourd’hui mort mais dont la présence a impressionnée la pellicule de L’Homme tranquille ? Ou parle-t-on du personnage ? Auquel cas et le terme de fantôme et celui de matérialité sont contestables : à ce titre-là, la petite fille qui ramasse le chapeau, devenue personnage, est tout aussi immatérielle. Le passage du chapeau d’un plan à l’autre signifie aussi bien la récupération de Wayne par le réel que l’absorption de la fillette dans le fictionnel. Pas de sens unique. On n’ouvre pas le monde des vivants aux morts sans mourir un peu.

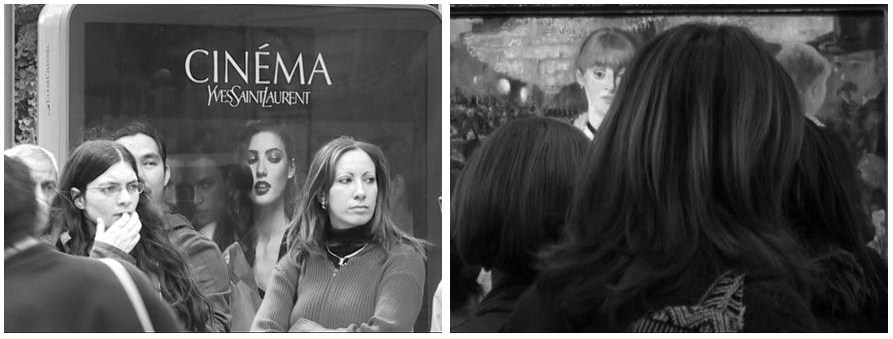

Dans Innisfree, le déploiement de la mémoire des habitants autour de L’homme tranquille apparaît divisée : mémoire du tournage d’un côté, et mémoire du film de l’autre. Avec le lancer de chapeau de Wayne, les deux se télescopent. Ce qui n’est peut-être pas sans conséquence, et peut faire penser que chez Guerin, l’idée de la trace passe dans celle de la révélation. La révélation concerne essentiellement l’individu placé devant l’écran sur lequel une image apparait. Elle se tient dans le registre lumineux (et potentiellement celui du religieux). En retrait du monde, le spectateur peut être changé par ce qu’il voit : la révélation est aussi révélation sur soi-même, expérience v(éc)ue. Mais la trace, elle, étant reconnue comme telle, relie cet individu au monde : il ne voit pas qu’un rêve lumineux, mais une chose qui a réellement existé ; pas des personnages, mais des corps. L’idée que ce qui apparaît sur l’écran est un moment du passé relie le spectateur au collectif avec qui il partage ce même passé. La révélation est pour moi, la trace est pour tous ; mais la trace incite à partager la révélation en nous indiquant l’existence d’un monde commun. L’expérience du spectateur asocial et plongé dans l’obscurité n’est pas coupée d’un rapport à l’autre, et elle continue à lui servir au moment où il sort de la salle.

La relation de l’image et du réel est donc aussi une relation temporelle. Il semblerait que, pour Guerin, être dans l’image soit d’une certaine manière être dans le passé, et ainsi faire venir le passé dans le présent. L’image est en quelque sorte toujours ce qui vient avant – d’où qu’elle puisse chercher des corps, image-fantôme. Mais, disant cela, on se rend compte qu’il s’agit d’une acception du temps tout à fait particulière, psychique, mentale, et non simplement chronologique. Une conception contorsionniste du temps qui tient tout autant aux propriétés de l’image qu’à celui qui la perçoit. L’image cherche des corps, elle vient avant, mais elle est aussi poursuivie. C’est sur la poursuite de l’image que reposent Quelques photos dans la ville de Sylvia (2007) et Dans la ville de Sylvia (2007). Le personnage y cherche une fille rencontrée des années auparavant, et nous voyons que l’image est à la fois avant (elle vient du passée) et devant (le personnage suit dans la rue la femme qu’il imagine être Sylvia). Et jamais l’avant ne coïncidera avec le devant puisque les retrouvailles n’auront pas lieu : l’image mène toujours à une autre femme. Le personnage masculin de ce diptyque nous est lui-même donné comme une image, réincarnation possible de Dante, Pétrarque et Goethe, dernier d’une série qui continuera peut-être après lui.

L’antériorité de l’image, et l’impossibilité des retrouvailles nous indiquent que si l’image vient avant les corps, ceux-ci ne sont jamais conformes à l’image. Le personnage dessine des silhouettes mais n’arrive pas à dessiner les traits du visage, comme si l’affirmation des traits était toujours décevante. Comme si le remplissage faisait disparaître l’image et que sa survie impliquait le maintien d’un vide. Vide qui permettra de ne pas arrêter la recherche, d’aller vers un autre corps. Alors l’image n’est pas du tout la possibilité de retrouver le même : c’est la possibilité de changer. D’un côté l’image est une référence, elle vient du passé et certainement elle comporte des caractéristiques qui rendent son retour reconnaissable, mais d’un autre elle a besoin d’une différence pour se maintenir comme image. C’est cette différence, logée dans le vide, qui fait que l’image n’est pas seulement un fond, un répertoire figé et réutilisable, mais une fondation : sans elle, la possibilité de changer et d’échanger s’écroule.

Le cinéma avant la machine

Sans doute, dans l’histoire des moyens de représentation, le cinéma a constitué un moment important. Mais ce n’est pas seulement le cinéma qui se fonde sur les images et les fonde, c’est une quantité de médiums diffusés dans la vie entière. Le cinéma tient à la fois de l’avancée et de la synthèse, et il apparaît à travers les films de Guerin comme la spécification contemporaine d’autres types de médiums et de dispositifs. On ne trouve pas de hiérarchie, mais de l’héritage : du cinéma à la photo et à la peinture, de celle-ci à la lumière et aux ombres, le tout traversé, fécondé par les mots. Les descriptions engendrent des images. Dans le village d’Innisfree, on n’a pas attendu le film de Ford pour établir un lien avec le passé. L’homme tranquille s’intègre à une série de récits oraux remontant aux temps des tribus et des bardes et emplissant, par les mots, les lieux d’images. Dans le récit fait par Pline l’ancien de l’épisode que Guerin interprète comme l’origine du cinéma, il n’y a pas de pellicule mais un mur, pas de caméra mais du charbon : il y a de la lumière et des ombres. Dans la lumière qui perce à travers les feuilles d’un arbre, dans les ombres qui pénètrent le soir dans la chambre d’un enfant, le cinéma est déjà là. Guerin est naturellement un cinéaste, car il voit le cinéma à l’œuvre dans le monde. Le brouillard de Tren de sombras (1997) est comme un fondu qui découvre et recouvre une image et en conditionne la possibilité ; le défilement de la pellicule est présent dans la succession des fenêtres du tramway de Dans la ville de Sylvia, ou, dans la Correspondance, lorsque la caméra de Guerin glisse le long de grilles – quand bien même la caméra serait numérique. «Cinéma» ne désigne pas un bâtiment où l’on va pour voir des films, mais un regard porté sur et dans le monde. C’est peut-être pour cela que l’on va voir des films : parce que nous avons le sentiment que leurs images nous parlent du monde, et que, si la fin du monde, évidemment, signifierait la fin de l’image, la fin de l’image, plus étrangement, signifierait la fin du monde. À la fin de Guest, quand le déluge s’abat, c’est l’image qui se dissout.

Le cinéma est antique, disséminé. Mais il ne saurait se passer de la seule force capable de transformer en événement le jeu du jour et de la nuit sur la nature et sur les hommes : le désir. Des intertitres tirés de Dos Cartas a Ana et se faisant suite disent, alors que les images nous montraient la jeune fille du récit de Pline effectuant des mouvements suivis par ceux de l’ombre de son amant : « The movement of a line » et « A love story between a line and a movement ». Je propose d’inverser l’ordre pour plus de clarté : la transmission du mouvement à la ligne (désignant métonymiquement l’acte de produire une trace à partir d’un élément réel) passe par l’amour. C’est parce que celui qui trace la ligne aime ce qui bouge, parce que cela l’émeut, qu’il acquiert la capacité de bouger et de représenter le mouvement propre de son modèle. La ligne n’est plus une fixation, mais un accompagnement. Tout ceci, formulé en termes abstraits, s’éclaircit si l’on pense à la double volonté du réalisateur de vouloir retenir les êtres et les choses (un plan comme une ligne qui fixe) et de les voir évoluer, changer au cours du temps, peut-être même le quitter (un plan dans lequel le temps passe / deux plans entre lequel du temps est passé). Volonté à l’œuvre, par exemple, aussi bien dans Quelques photos dans la ville de Sylvia, où la fixité de la photographie affronte le mouvement du montage qui nous fait passer d’une photo à l’autre, que dans En construction (2000), où nous suivons l’évolution de travaux et du paysage au cours des saisons.

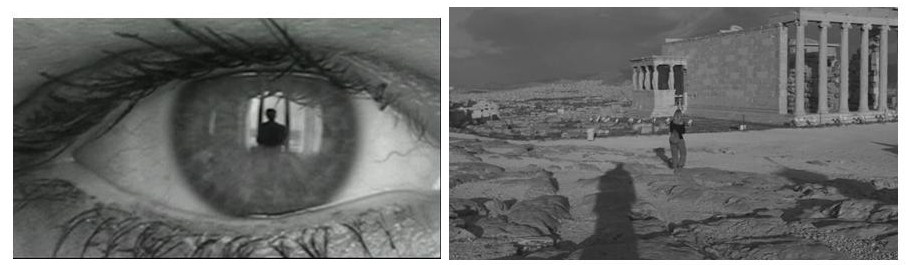

Guerin fait un choix éloquent en ré-imaginant la jeune fille de Corinthe et son amant comme couple de danseurs. L’amour n’admet pas le statisme. L’ombre du jeune homme, projetée sur le mur, se prête d’abord à la jeune fille en suivant les mouvements qu’elle effectue, avec un léger décalage, sous un autre angle (elle est et n’est pas l’ombre de la jeune fille). Quand l’amante semble satisfaite de la position adoptée par l’ombre, elle en trace fébrilement le contour. Mais même une fois l’image de l’amant fixée, le mouvement ne s’arrête pas ; l’ombre de l’amant passe la ligne tracée, sort de ses propres contours. Peut-être est-ce l’amante qui, seule, continue à faire bouger l’ombre, l’imagination prenant le relais du mouvement réel. La jeune fille nous sera en effet montrée face à la lanterne, dont la flamme vient se réfléchir et s’agiter dans ses pupilles : elle est elle-même la lumière qui fait bouger les formes. Mais l’image de l’autre, si elle en est une trace, ne peut pas être un jouet pour l’imagination d’un artiste protégé. Voilà justement que la jeune fille passe sur le même plan que son amant absent, devient une ombre qui se superpose à la trace de l’amant, inaugurant une union d’une nouvelle sorte. L’amant se prêtait à la fille, devenait son ombre, voilà l’amante qui devient ombre pour se rapprocher de l’amant, devenu trace. L’amour n’admet ni statisme des corps, ni statisme des identités. Un autre intertitre nous dit « a love story between a woman and a shadow ». Cela peut s’appliquer aux plans de la jeune femme et de l’ombre, mais nous voyons également un plan de Guerin suivant une femme parmi les ruines de Corinthe, tandis que l’ombre du filmeur se projette sur le sol [77] [77] Entre les deux moments, celui nous montrant l’amante et l’ombre de l’amant, et celui nous montrant l’ombre de Guerin filmant une femme avançant devant lui, une inversion se produit : la jeune fille, dans le champ, faisait une image à partir d’une ombre, tandis que Guerin filme un corps qui se trouve dans le champ, lui-même n’apparaissant que comme ombre. Inversion dans la figuration du couple faiseur d’image aimant/aimé-imagé . Dans la Correspondance, un plan nous laisse voir, reflété dans l’oeil d’une de ses amies, Guerin, caméra à la main, en contre-jour. L’éthique du filmeur ne lui permet pas de devenir lumière sans devenir ombre. Comment faire le portait de l’autre si l’on prend toute la lumière pour soi ? Nicole Brenez voit dans ce plan de la Correspondance l’ « image intime de soi traquée tout au fond tout au fond du corps de l’autre »[88] [88] «Mimésis 2. Correspondance entre Jonas Mekas et José Luis Guerin», Images documentaires 73/74, Juin 2012 . En tant qu’ombre, le filmeur est lui aussi prêt à être informé par l’autre tout autant qu’il lui donne forme en filmant. La figuration de soi comme ombre, qui semble tenir le cinéaste du côté du retrait, pourrait paradoxalement être le signe d’un engagement total dans ce qu’il filme.

Un cinéaste parmi les autres

On retrouve dans cette idée celle de la révélation : peut-être en sortant de la salle sera-t-on différent. Mais peut-être est-ce la même chose lorsque l’on filme un autre que soi. La révélation ne serait pas à cantonner à l’expérience de la salle, mais serait aussi possible au tournage. La révélation peut avoir un autre nom, plus mondain, lorsque l’on se réfère au tournage : surprise. Surprise qui naît devant ce que l’on filme, devant ce que cela provoque en nous. Guerin ne transporte pas avec lui des images connues pour venir les plaquer sur le réel, mais il ne cesse de les redécouvrir dans ce qu’il observe. Dans Guest, son commentaire indique qu’il n’a pas le désir de filmer les casinos de Macao, certainement car il pense n’y trouver que des images convenues ; tout Guest consiste à sortir de la bulle des festivals de cinéma où il est invité, pour filmer l’espace qui les entoure : non pas filmer le monde du cinéma, mais filmer le cinéma du monde. Lorsque Guerin s’exprime, on ressent immédiatement l’humilité avec laquelle il conçoit son rôle de cinéaste – et c’est une des choses qui, cette fois, le rapproche d’une personne comme Mekas.

Guerin se sent proche des opérateurs Lumière qui sillonnaient le monde avec leur matériel de prise de vue. Le cinématographe est devenu une caméra DV, mais c’est l’esprit qui compte. Il n’y a qu’à voir les plans pris dans la ville de Tren de sombras, ou, dans Dans la ville de Sylvia, ces plans où la caméra continue à tourner après le passage des personnages, enregistrant avidement le rythme de la rue. Guerin aime aussi considérer le cinéma comme un art du portrait. Mais, contrairement à ce qui se passe en peinture, où l’action créative est à mettre au compte du peintre (il peint ce qu’il voit et qu’il n’a pas créé, mais ne passe pas le pinceau à celui qu’il peint), le plan résulte d’un processus où le personnage peut disputer le titre de créateur au réalisateur. Cela semble évident dans les moments où la caméra adopte une position non-interventionniste et se contente d’observer. Cela l’est moins lorsque la mise en scène se met à agir en quelque sorte contre son propre pouvoir. Un cinéaste se définit aussi certainement par ce qu’il refuse : il y a par exemple chez Guerin un refus, ou un usage particulièrement parcimonieux, de la voix off telle qu’elle est pratiquée dans le reportage ou dans nombre de documentaires. Gêne de parler sur les images et devant la facilité que peut représenter la voix off dans la divulgation d’informations au spectateur. Dans En construction, nous ne comprenons ce qui se passe dans le quartier qu’en entendant parler les personnages dans la rue (pas spécialement pour la caméra – pas d’interview), et par un plan sur un panneau présentant le projet immobilier. Lorsque Guerin se met à parler sur des images, comme dans la Correspondance, c’est qu’il ne parle plus sur les autres, mais de lui-même. Le recours à la voix off est donc autorisée par l’intimité de celle-ci, la production d’un discours de et sur soi. C’est la même chose dans Recuerdos de une manana, où il n’intervient qu’une fois le film bien avancé et davantage en tant que voisin parmi les autres que comme réalisateur. [99] [99] Renvoyons ici, pour compléter, aux propos tenus par Guerin dans l’entretien qu’il nous a accordé, particulièrement à ce qui concerne le du tournage de En construction : l’importance de partager le temps du personnage, l’adaptation des moyens de mise en scène (distance, nombre de caméras) aux personnes et aux actions filmées. On peut appeler tout ça une stratégie de dé-hiérarchisation ; étant entendu que le mot de stratégie ne rend pas compte du naturel qui conduit Guerin à ces choix. La distance qui sépare le réalisateur des personnages est réduite. Guerin considère d’ailleurs beaucoup de ceux qu’il filme comme des alter egos ; c’est le cas des peintres de rues et des vendeurs ambulants visibles dans Guest. Une figure récurrente de son cinéma est celle de la réversibilité : le filmeur tout à coup est pris en photo ou filmé – la production d’image et d’œuvre n’est pas son exclusivité.

Les personnages de Guerin sont rarement agissants. Si ses films se préoccupent peu de la frontière documentaire-fiction, on peut dire qu’ils se situent du côté de la contemplation et de la réflexion, du côté de la parole plutôt que de celui de l’action. Dans la Correspondance, Guerin s’empare d’une formule de Mekas, « I react to life » – mais avant la réaction vient le regard ; et la réaction n’est pas nécessairement une action (au sens de « film d’action »). Un sentiment, une pensée, un geste apparemment anodin, une collure entre deux plans, un déplacement dans l’espace sont des réactions. Prenons le personnage de Dans la ville de Sylvia, la plupart du temps en posture d’observation, et chez qui tout mouvement n’est que la préparation d’une action qui ne viendra pas. Suivre une fille dans la rue, mais maintenir une distance, retarder le contact, comme s’il devait entraîner une disparition (et c’est effectivement le cas). Le personnage se donne comme un spectateur, coupé du monde de l’action, comme vient le souligner sa maladresse (verres renversés, butée sur un étal de légumes). Pensons aussi aux plans d’En construction qui nous montrent les habitants contemplant les squelettes de la nécropole romaine, de derrière des barrières, ou les travaux, de derrière des grillages. Les personnages se retrouvent dans des positions spectatorielles, mais ce n’est pas pour autant une position passive : l’imaginaire trouve dans la distance toute la latitude dont il a besoin pour se déployer. La passivité apparente des personnages, qui les rapproche du spectateur, les rapproche aussi du réalisateur, redouble sa position par rapport au monde et aux images qu’il produit. Chacune de ces trois places est traversée par le regard.

À la réduction de la distance réalisateur-personnage s’ajoute donc une réduction de la distance réalisateur-spectateur. Guerin se déclare le premier spectateur de ses films et ses films restent à faire par le spectateur. Voir son goût déclaré de l’esquisse [1010] [1010] Je renvoie encore à l’entretien avec José Luis Guerin , qui est aussi un goût du possible. Couramment, nous voyons apparaître des éléments ordinairement maintenus hors-champ ou hors-cadre. Il y a, dans Guest, des moments qui viennent préparer une séquence (le moment où il demande à un Cubain s’il peut aller visiter l’endroit où il vit), et nous voyons le matériel préparatoire. Le fait qu’un film nous montre les notes qui ont amenées à sa réalisation, ou les cassettes DV qui contiennent les images qui le constituent, peut sûrement être interprété de diverses façons. Le film pourrait ainsi chercher à nous dire qu’il est un film, que ce n’est « que » du cinéma. Effet de travail, artisanat. En lien à cette première hypothèse mais sans que cela se confonde, nous pourrions aussi supposer que ce que le film montre n’est pas sa production immaculée, mais son contexte, toujours particulier. Si le film apparaît limité par le fait de n’être “que ce qu’il est”, c’est cela qui précisément nous permet de songer à ce qu’il aurait pu être. Tout ce qu’il perd en termes d’assurance et de pouvoir, il le gagne dans l’effet qu’il provoque sur l’imaginaire, en potentialité. Ainsi, la recherche de l’angle sous lequel Pétrarque aurait vu Laure pour la première fois, dans Dos Cartas a Ana, suscite plusieurs prises de vue explicitement données comme hypothèses. Sont maintenues, dans ce film également, des formules venant ouvrir et clore les lettres (par exemple «a hug») [1111] [1111] On trouve également un intertitre où est écrit “It is just an idea”. L’idée de possible est aussi fortement présente dans Tren de sombras, puisque les mêmes images y font l’objet de deux lectures différentes. . Certainement, il aurait été possible de gagner en force de persuasion en retranchant ces éléments – et dans la mesure où Ana, celle à qui écrit Guerin, ne lui répond pas, n’existe presque pas pour le spectateur, cette suppression n’aurait pas choqué. Cependant, la volonté de maintenir le contexte dans lequel s’inscrit la réflexion, ses manques, la rend en quelque sorte disponible : la relation spectateur-réalisateur n’est pas une relation de maître à élève, mais une relation d’échange. L’exposé de Guerin ne tombe pas du ciel et il s’inscrit dans un rapport individuel tel que nous pouvons tous en connaître, et tel qu’il peut être poursuivi par nous.

Les voyageurs

Poursuivre la réflexion, c’est forcément bouger. Sur cette relation réalisateur/personnage/spectateur, la réunion se fait par le mouvement, qui prend la forme d’une marche, d’un voyage. Guerin est sans conteste un cinéaste voyageur. Les rencontres, les observations faites lors du voyage nourrissent l’imaginaire, et ce processus se passe d’action ; le voyageur est un être intermédiaire, qui va vers quelque chose (avant – le trajet) et qui se souvient des endroits où il est passé (après – le film qui reprend le trajet). Mais en faisant du déplacement et du regard qui l’accompagne la plus grande part de ses films, Guerin les fait eux-mêmes devenir des voyages, et l’occasion pour le spectateur de partager l’expérience qu’il a lui-même v(éc)ue (celle-ci étant, comme il le dit, découpée en phases de tournage et de montage ; le spectateur Guerin étant ainsi double). Le voyage, la marche, permettent de saisir un état du monde sans jamais se fixer, s’entraîner à garder intact l’étrangeté des choses ; leur succession dans le temps et dans l’espace étant transformée en succession des plans. C’est peut-être sur cette idée de voyage que se fait la liaison entre deux tendances antagonistes de Guerin : l’héritage des vues Lumière et la grande importance qu’il accorde au montage. La possibilité du voyage au cinéma tient à la fois à la constitution de plans (« le plan c’est ce bloc insécable d’image et de temps. C’est le temps qu’il me faut pour habiter (m’habituer aussi) une image qui autrement me ferait peur (…) Le plan est musical, finalement, respiration, rythme. (…) Le plan, contrairement à l’image mais comme la musique, ne se reproduit pas, ne se cite pas : sa durée fait partie de lui. Court, c’est encore un plan à condition qu’il puisse venir avant ou après un long. »), c’est-à-dire des unités et des étapes autonomes, et à la constitution d’un passage, d’un rapport entre ces étapes (« Seul compte l’enchaînement. Du cinéma ancien le plus beau (…) qu’est-ce que je retiens sinon qu’il avance, à coup de plans à la fois inattendus et fatals, sur plusieurs plans à la fois. (…) Voir des films, voyager. C’est la même chose. Voyager et non pas s’évader ou fuir (to escape) (…) les plans, ce sont les cahots des wagons »[1212] [1212] Serge Daney, L’exercice a été profitable, monsieur, Paris, P.O.L, 1993, p 22-23]. Je me suis permis d’apporter une légère correction à la citation, Daney écrivant “Du cinéma le plus beau (les titres les plus présents en ce moment sont “La Nuit du chasseur” et “Ordet), qu’est-ce que je retiens sinon qu’ils avancent…”. S’il y a parenthèse, l’accord du verbe “avancer” devrait se faire avec le sujet “cinéma le plus beau”. )

Si faire des films, c’est, en un sens, refaire la vie, épouser sa lumière, le mouvement qu’elle cause, la vie elle-même a pour caractéristique de se défaire et voyager est aussi l’occasion d’affronter cette réalité. D’un côté, le voyageur défile devant les plans, et d’un autre les plans défilent devant le voyageur. La lumière qui illuminait les feuillages ne cesse de varier et la personne que je rencontrai hier n’est déjà plus là, peut-être plus de ce monde. Ne demeure que la mémoire. Le dispositif cinématographique mime le rapport du temps et de la nature. Le support est précaire, fragile, menacé, le défilement fait se succéder les photogrammes. Le temps, intégré aux images, les désintègre du même mouvement. Si, dans Guest, Guerin indique les dates de ses déplacements, ni les êtres filmés ni l’environnement dans lequel il se trouve ne sont capables de prendre la pose. La date des enregistrements n’est plus ce qui fige, mais ce qui inscrit le filmé dans le mouvement du temps. Les films de Guerin viennent alors aussi bien témoigner de l’éphémère, du lien qui unit intimement cinéma et disparition (Tren de sombras), que lutter contre cet état en utilisant le cinéma comme la possibilité de conserver des traces, le geste de filmer et de monter devenant un moyen de retenir ce qui est voué à s’échapper, de poser une pierre au milieu d’un torrent. En construccion nous montre la disparition d’un quartier, mais devient la trace de ce qu’il était ; pour évoquer l’un de ses voisins qui s’est suicidé, Guerin interroge dans Recuerdos de une manana ceux qui vivent dans son quartier et, ravivant les souvenirs par la parole, s’oppose aux pas indifférents recouvrant jour après jour le lieu de la mort. Plusieurs fois, Guerin fait prendre la pose à ceux qu’il filme, comme si le cinéma voulait se rapprocher de la photo avec l’illusion qu’il serait ainsi plus facile d’arrêter le temps, de le figer. Mais c’est certainement dans une lettre de la Correspondance que cela éclate, lorsqu’il fait se répéter deux fois le plan de Nika Bohinc, critique de cinéma disparue, venant ainsi contrarier la loi du défilement [1313] [1313] Sur ce plan, lire le court mais vibrant texte de Nicole Brenez, «José Luis Guerin monte une image de Nika Bohinc (lettre numéro 5 de la correspondance avec Jonas Mekas)», in Images documentaires 73/74, juin 2012. Je recommande d’ailleurs à qui s’intéresserait au cinéma de José Luis Guerin la lecture de l’ensemble du numéro, qui lui est en grande partie consacré. . Dans ce choix de montage, la lutte avec le temps est frontale et l’on voit que c’est à la fois une lutte au moyen du cinéma et contre son ordinaire.

Mais peut-être ne faut-il pas nécessairement relier cette répétition du plan avec le fait que la personne apparaissant à l’image est morte. Et l’on peut voir dans ce choix la conjonction de plusieurs facteurs : le premier est sans doute le désir du réalisateur, le sentiment qu’il éprouve face à cette image. Il s’agit d’un attachement particulier qui peut tout aussi bien concerner une personne vivante. En l’occurrence, on trouve dans le matériel préparatoire à Dans la ville de Sylvia (visible sur le DVD de Quelques photos dans la ville de Sylvia), un plan qui nous est également donné à voir deux fois, celui d’une femme à un arrêt de tramway [1414] [1414] Qui est, il me semble, l’actrice de Dans la ville de Sylvia. . Cela permet de nuancer : ce n’est pas la mort de la personne que la répétition tente de conjurer, mais le passage d’un moment où le désir s’est affirmé. Deuxième facteur, donc : cette image désirée n’est plus. Le troisième facteur serait alors la volonté du réalisateur de faire partager au spectateur son rapport à ces images. Guerin ne veut pas que nous portions n’importe quel regard sur ces moments passés. La répétition est alors une stratégie afin de nous faire épouser son regard. Retenir un moment dans le cours du temps, c’est donc finalement faire d’une pierre deux coups : créer un lieu et une manière de le traiter, de lui donner du poids afin qu’il ne soit pas emporté, et constituer pour lui un regard qui saura justement le peser. Dans la Correspondance, Guerin utilise le terme d’«hommage» à propos de cet instant, mais il rend aussi hommage au Japon, qui venait de connaître le tremblement de terre de mars 2011 quand il s’y est rendu. Pour faire d’une partie de film un hommage, il faut bien croire en la capacité du cinéma à créer un lien entre celui qui filme, ce qui est filmé et celui qui regarde. Croire que, dans la solitude de la salle, un peu de commun peut être créé. Les voyageurs ne sont pas si solitaires.