Résistances et luttes des femmes

Mémoire de la dictature dans le cinéma brésilien contemporain

« C’est plus important de comprendre que de se souvenir même si pour comprendre il faut se souvenir. »

Beatriz Sarlo, Tiempo Pasado

La Cinémathèque de São Paulo est encore en braises suite à l’incendie qui, dans la nuit du 29 juillet 2021, détruisit une partie de la mémoire audiovisuelle brésilienne et latino-américaine. Le contexte politique est sans cesse explosif sous la présidence de Jair Bolsonaro qui honore la dictature militaire et ses tortionnaires. Et des mouvements de résistances se font constamment entendre, résonnant avec force dans la société brésilienne contemporaine. Et parmi ces mouvements de résistance, la transmission de la mémoire de la dictature qui a agité le pays entre 1964 et 1985 s’impose de plus en plus urgente, souvent manipulée, empêchée ou réduite au silence. Certain·e·s réalisateur·trice·s brésilien·ne·s s’engagent alors contre ce qui fut considéré par beaucoup comme un « memoricídio », un mémoricide, et tentent, par le biais de l’œil-caméra, de réparer les silences de l’histoire. La réalisatrice Flavia Castro fait justement part de cette urgence de la réalisation d’un travail de mémoire à échelle collective dans un pays où ce travail n’a jamais été réellement mené, comme cela a pu être fait en Argentine ou en Uruguay, lors d’un entretien à propos de son très beau film, Deslembro – néologisme emprunté à Fernando Pessoa que l’on peut traduire par « Je me désouviens ». Ce film raconte les réminiscences d’une adolescente, Joana, qui quitte la France pour retourner au Brésil après les lois d’amnistie de 1979. Joana ne cesse de se dé-souvenir et de se re-souvenir pour reconstruire son histoire, l’histoire de son père disparu pendant la dictature militaire et l’histoire de son pays.

« Il devient plus urgent que jamais de se souvenir de notre histoire, de faire un travail de mémoire. Il faut résister et réagir au déni de l’histoire, qui a été fait par Bolsonaro et par tant de personnes qui disent que “la dictature a été bonne” et louent les tortionnaires. Il faut réfuter : je pense que Deslembro parle aussi d’un manque de mémoire collective. Nous devons suivre. Se souvenir, créer[11][11] Entretien avec Flavia Castro, «Deslembro: “Brasil não fez trabalho político de memória”», propos recueillis par Luísa Pécora, Mulher do cinema, juin 2019.. »

La dictature militaire brésilienne, violente et répressive, est marquée par une multiplicité de crimes d’État et de disparitions ayant laissé des séquelles, des cicatrices et des traumatismes dans la société brésilienne post-dictatoriale. Ce n’est que dans les années 2000 que le Brésil fait face à la résurgence et au (re)surgissement d’une mémoire enfouie, d’une mémoire cachée, d’une mémoire souterraine longtemps reléguée en hors champ : celle des victimes, témoins et torturé·e·s pendant les années de la dictature. Sonnant comme un après-coup et impulsés par la tardive mise en place de plusieurs mesures étatiques et gouvernementales comme la Loi des Disparus[22][22] En 1995, avec la loi n°9 140 connue sous le nom de la Loi des Disparus, le gouvernement brésilien s’est engagé à indemniser les victimes, reconnaissant par-là l’implication de l’Etat et des agents de sécurité dans les décès et les disparitions, mais excluant toute sanction juridique., la Loi de Réparation[33][33] En 2002, la Loi de Réparation (loi n° 10 559) a élargi cette perspective en réglementant les possibilités d’indemnisation de tous les Brésiliens persécutés par la dictature militaire. et la Commission Nationale de la Vérité[44][44] La Commission Nationale de la Vérité (CNV) a été instituée au Brésil par une loi adoptée par le Congrès en novembre 2011 et a été créée par Dilma Rousseff, alors qu’elle était présidente du Brésil, pour enquêter sur les violations des droits de l’homme commises par des « fonctionnaires et des personnes à leur service, avec le soutien de l’Etat » particulièrement les violations commises durant la dictature militaire. Entre mai 2012 et décembre 2014, la CNV a effectué un important travail de recherche en examinant et en mettant au jour l’existence et l’ampleur des violations graves des droits humains telles que les arrestations illégales, la torture, les exécutions, les disparitions forcées et la dissimulation de cadavres., témoignages et récits se multiplient. On assiste à l’émergence d’un certain nombre de documentaires et de fictions sur ces thématiques. Pour combattre ce « véritable Alzheimer national[55][55] Bernado Kucinski, K. Relato de uma busca, cité par Florence Godeau in « Une fiction mémorielle post-traumatique sous l’égide de Franz Kafka. K. Relato de uma busca (2011) de Bernardo Kucinski », in Maria de Conceição Coelho Ferreira (dir.), Constructions comparées de la mémoire, littérature et cinéma post-traumatiques des années 1980 à nos jours, Paris : Hermann, 2018, p.175. », des films cherchent à ouvrir les yeux de l’observateur·rice, à dépoussiérer les archives pour voir et entendre les agents historiques et les témoins, notamment dans un contexte où l’on peut parler d’une véritable bataille des mémoires à propos de la dictature militaire. On remarque une véritable récurrence de films réalisés par des femmes dans les années 2000 ayant pour thématique la mémoire de la dictature, et cet article vise à en présenter quelques-uns.

En construisant un pont entre mémoire individuelle et mémoire collective, entre micro-histoire et macro-histoire, entre passé et présent, ces films cherchent à faire voir l’invisible (ou l’invisibilité) et à faire entendre l’inaudible pour combler les lacunes d’une histoire tumultueuse, dont les pages ont été laissées blanches ou même réécrites. En mettant en lumière ces films qui portent intrinsèquement la puissance de regards exclusivement féminins, cet article entend dessiner l’esquisse d’une réflexion autour des moyens par lesquels ces réalisatrices écrivent l’histoire, en utilisant un langage cinématographique, documentaire, politique et parfois poétique. Ce qui m’amène donc à me questionner sur les nouvelles voies arpentées par des réalisatrices brésiliennes contemporaines qui cherchent à mettre en valeur les trajectoires des militants, mais surtout des militantes, qui ont lutté contre la dictature militaire et dont les parcours et l’histoire sont souvent doublement invisibilisées, encore plus en proie à l’effacement et à l’oubli parce qu’elles sont des femmes.

Réparer les silences de l’histoire : témoigner et (re)construire, créer et résister

À contre-courant des discours officiels, certaines réalisatrices s’imposent avec des films qui font entendre des voix nouvelles, celles de témoins qui racontent les hors champs de l’histoire. Les témoins et victimes ne cessent de dénoncer le silence, les silences, de l’histoire de la dictature militaire brésilienne dans une société dont certaines autorités tentent d’en contrôler la mémoire. Dans les films de Lúcia Murat, Que bom te ver viva – Que c’est bon de te voir vivante – (1989) et de Susana Lira, Torre das Donzelas – La Tour des demoiselles – (2019), des ex-militantes et ex-prisonnières racontent leurs expériences en proie au traumatisme et à la souffrance qui les hantent. Que bom te ver viva donne la parole à huit femmes qui racontent les actes de torture qu’elles ont subis, commis par les agents de la dictature tout en retranscrivant leurs douleurs, leurs émotions, leurs sensations et leurs cicatrices et blessures à jamais ouvertes, et comme l’exprime très bien l’une d’entre elle : « Je pense qu’il y a un grand silence (…) je pense qu’il y a un silence sur comment les personnes qui ont été torturées font face à ça dans leur esprit, comment tu te sens face à la torture. »

Ce film se construit par une alternance entre les témoignages de chacune des femmes et les tirades de l’actrice interprétée par Ines Ravache – qu’on peut considérer comme un alter-ego de la réalisatrice, elle-même victime de la torture sous la dictature – provoquant le spectateur en s’adressant à la caméra comme si elle parlait à son tortionnaire. Ses monologues sont en écho aux paroles de chacune des femmes qui se demandent constamment « Qui va aller voir un film sur la torture ? » et « Pourquoi ce silence ? ». Rompre avec le silence et l’indifférence pour « que l’on ne considère pas cette expérience comme quelque chose sans signification, comme si cela avait été “en vain”[66][66] Janaina de Almeida Teles, « Os familiales de mortos e desparecidos politicos e a luta par « verdade et justiça » no Brasil », In O que resta da ditatura, dirigé par Edson Teles et Vladimir Pinheiro Safatle, p.253-298. São Paulo : Boitempo, 2010. » : « Rompre le silence ce n’est pas dire “j’ai été victime”… Non. Rompre le silence, c’est une manière de dénoncer la barbarie dont la dictature s’est rendue coupable. » Mais cette rupture de l’indifférence se révèle compliquée, ce sur quoi le personnage interprété par Ines Ravache s’insurge constamment : « Un jour j’écrirai un livre. Je me demande s’ils me laisseront parler. Combien de temps j’aurais à baisser mes yeux quand la torture est mentionnée ? » Maria Luiza G. Rosa et Rosalinda, toutes deux arrêtées et torturées pendant la dictature, quand elles prennent la parole dans Que bom te ver viva, ne cessent de souligner le manque d’interlocuteur·rice·s et leur difficulté quant à parler de la torture, même dans des cercles très intimes, liée au manque d’espace de prise de la parole mais aussi à la puissance et à la violence du traumatisme. L’acheminement de l’histoire peut donc émerger par le biais de dispositifs de mise en scène qui s’ancrent dans le temps et l’espace. Dans Que bom te ver viva, la construction narrative du documentaire prend la forme d’un pont entre passé et présent, le passé venant constamment hanter le présent, les expériences passées laissant leurs traces et traumas dans le présent. Aux monologues d’Ines Ravache et aux témoignages se superposent des photographies ou images du passé (souvent d’ailleurs des barreaux de prison ou des titres de journaux) en noir et blanc qui viennent ponctuer le récits. Les images du présent, souvent colorées, sont gangrenées par la noirceur du passé. Le passé et ses traumatismes, les traces de ces expériences douloureuses, viennent hanter l’image cinématographique elle-même.

« La première de Que bom te ver viva a été très profonde émotionnellement non seulement pour moi mais pour tous ceux qui ont participé au film, c’était une sensation très agréable, pour la première fois après tant de violence, nous pouvions parler[77][77] Entretien avec Lucia Murat in Lucia Nagib; O cinema da retomada: depoimentos de 90 cinéastas dos anos 90, São Paulo : Ed. 34, 2002, p.324, cité par Danielle Tega, « Mulheres em foco : construçoes cinematográficas : Brasileiras da participação politica feminina », São Paulo : Cultura Acadêmica, 2010, p.57.. »

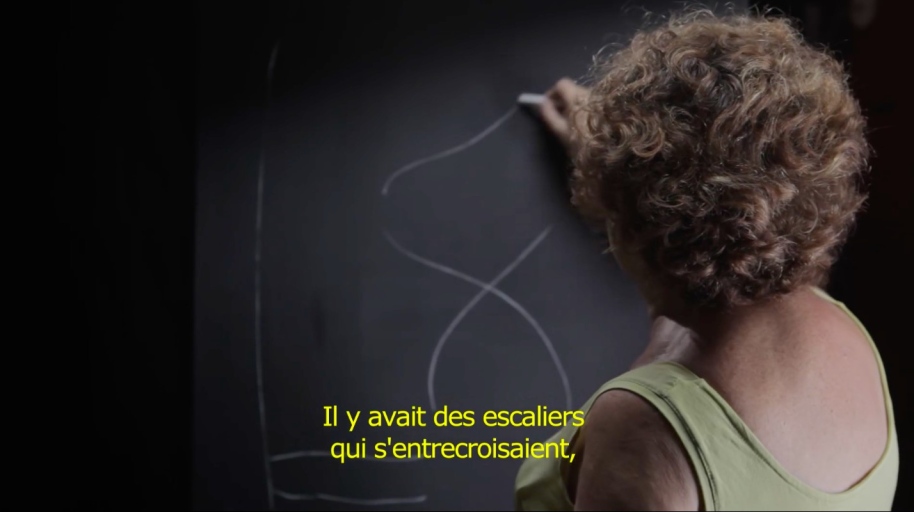

Torre das Donzelas, réalisé par Susana Lira en 2014, permet la reconstruction, la reconstitution et la réparation tant physique que verbale de cette mémoire longtemps détruite et réduite en cendres en reconstruisant la tour de Tiradentes, surnommée « la tour des demoiselles », dans laquelle de nombreuses femmes ont été arrêtées et torturées (dont l’ex-présidente Dilma Rousseff), complètement détruite en 1972 : « Et ça veut dire quoi détruire cette prison ? C’est une manière d’effacer cette mémoire. Les actions pour réduire au silence toute cette histoire, elles sont déjà à l’œuvre. » Par leurs souvenirs et leurs paroles, par les dessins et les plans de la structure même de la prison d’après leurs réminiscences (Fig. 1), cet espace dans lequel elles ont été enfermées peut refaire surface. Le film devient un véritable acheminement, un exercice mémoriel intime et collectif pour ces femmes, ré-arpentant cet espace reconstitué quarante-cinq ans après. (Re)créer cet espace vise donc à lutter contre le système politique d’effacement en lui donnant un nouveau sens d’un point de vue cinématographique.

Figure 1 : Susana Lira, Torre Das Donzelas

Ce film est d’ailleurs pensé comme un triptyque, qui peut plonger le spectateur dans un espace-temps particulier, et le fait traverser constamment un pont entre passé, présent et futur, en tentant, d’une certaine manière, de rompre « l’inachèvement du passé ». On assiste à une alternance entre des scènes d’entretien sur fond sombre, des scènes où certaines de ces femmes ré-arpentent les murs de cette prison reconstituée, et d’autres scènes où de jeunes actrices rejouent les expériences d’antan de ces femmes au rythme de leurs récits et de leurs souvenirs. (Fig. 2 et 3)

Figure 2 et 3 : Susana Lira, Torre Das Donzelas

Ce film, qui s’inscrit dans la filiation des nouvelles façons de filmer propres aux documentaires latino-américains contemporains, avance sur le mode d’une hybridation entre documentaire et fiction, du déplacement et d’une certaine « profanation des dispositifs[88][88] Giorgio Agamben, Profanations, Payot et Rivages, Paris, 2006. ». La reconstruction de cette prison passe non seulement par la reconstitution de l’enceinte de ses murs mais aussi par la réapparition de tout ce qui l’habitait – objets, meubles, outils, effets personnels –, devenant de véritables vestiges du passé, témoignant par eux-mêmes face à la caméra.

« Reconstruire est douloureux, mais c’est important. S’il y a bien une chose qu’on peut faire au cinéma, c’est reconstruire les choses et la reconstruction du sens et de l’espace était très importante pour résister à cet effacement de la mémoire de la dictature[99][99] Entretien avec Susana Lira à propos de Torre das Donzelas, « Torre das Donzelas : la résilience des femmes en période de répression de la dictature », Brasil de Fators, RS, 28 octobre 2019. ».

Rompre avec le silence, c’est dénoncer le passé, mais aussi résister au présent, et certaines des femmes qui témoignent ont accepté de parler assez tardivement au vu du contexte contemporain brésilien qui laissait planer le spectre de la dictature. Elles ont également refusé, par exemple, de révéler dans le film certaines des tactiques par lesquelles elles résistaient de l’intérieur même de la tour, dans le cas où de telles expériences se reproduiraient. C’est aussi en ce sens que la réalisatrice fait part de son désir que le film soit vu : « Je veux qu’il (le film) soit vu. En ce moment, quand ils veulent à nouveau effacer la mémoire, on veut apporter un peu plus de vérité à travers le cinéma et que le public puisse réfléchir un peu plus sur notre histoire[1010][1010] Entretien avec Susana Lira, « Torre Das Donzelas est une invitation à la résistance », propos recueillis par Elcio Ramalho, RFI, avril 2019.. »

Absence et preuve des crimes, les silences et les lapsus de l’histoire

L’accès aux archives de la dictature pose véritablement problème : beaucoup de documents ont été détruits, dissimulés et laissés totalement à l’abandon, à la détérioration, à l’oubli ou même à la manipulation. C’est notamment cette absence de documents et d’archives à laquelle se confronte Flavia Castro tout au long de son « Journal d’une recherche » (traduction littérale du titre brésilien Diário de uma busca dont la traduction française est Lettres et Révolutions, 2010), documentaire qui se construit comme une (en)quête sur les circonstances mystérieuses – et dissimulées – de la mort de son père, Celso Alfonso Gay de Castro, tué dans l’appartement d’un allemand (au sein duquel ont été retrouvés des uniformes nazis) en 1984. Ce film est construit par des relations épistolaires qu’entretenaient son père avec sa famille, ses proches, ses camarades de lutte, à partir de ses propres mots qui rythment le film et le retour de la réalisatrice sur les traces et les lieux de son passé et par différents témoignages de ses proches mais aussi d’enquêteurs, de journalistes et même de policiers et militaires (Flavia Castro s’entretient notamment avec Mafra, policier qui travaillait sur l’affaire de l’arrestation de Celso Castro). Entre dissimulations et mystères, entre mensonges et récits intimes, la quête de Flavia se heurte bien souvent à l’absence de documents, de preuves et aux silences de l’histoire, à la confrontation à des versions qui s’opposent, comme l’alerte d’ailleurs par exemple Jorge Waithers (le premier journaliste à être arrivé sur les lieux), « Fais attention à Mafra, il était du DOPS (Délégations ou Départements de l’ordre politique et social – soit la police politique, ndlr) pendant la dictature. Il risque de te raconter les choses autrement (…) Fais attention à toi, tu es peut-être à la recherche de quelque chose qui n’existe pas. » En enquêtant, elle découvre que les photographies de l’état des lieux lors de l’arrestation n’existent pas, autant de preuves évanouies. C’est le frère de la réalisatrice, Joca, qui souligne d’ailleurs qu’il y a, selon lui, beaucoup de failles dans son enquête, ce à quoi elle rétorque : « Bien sûr qu’il y a des failles, je ne fais pas une enquête de police, je fais un film ». Diário de uma busca est surtout une quête identitaire, personnelle où la réalisatrice part à la recherche d’un père disparu, d’une histoire perdue. C’est une itinérance politique et poétique où les lieux et les objets du passé deviennent eux-mêmes des témoins et des vestiges, portant en eux la trace des habitudes perdues et des souvenirs entravés, entrelacés des témoignages dont la puissance émotionnelle éclate tout au long du documentaire et où le montage explose avec l’histoire.

La chercheuse et réalisatrice Anita Leandro a réalisé un film très intéressant sur la question des archives de la dictature en travaillant à partir d’archives photographiques prises par les policiers d’un groupe de militant·e·s qui ont été arrêté·e·s : Chael Schreier, Roberto Espinosa, Dora (Maria Auxiliadora) et Reinaldo Guanary. Retratos de Identificação (Photos d’identification, 2014) met en lumière l’histoire et les trajectoires de ce groupe de militant·e·s, qu’elle raconte par le biais d’une confrontation directe entre les témoins encore vivants et les archives photographiques afin de « rendre ces histoires connues et sortir de l’oubli la double histoire de l’assassinat du militant Chael Schreier sous la torture et du suicide de Maria Auxiliadora Lara Barcelos (Dora) durant son exil en Allemagne[1111][1111] Anita Leandro, « Entre absence d’images et preuves de crime. Sur le montage des images de l’histoire », Savoirs en prismes, n°09, janvier 2019, p.59-76. ». Lors de mon entretien avec la réalisatrice, elle m’a expliqué qu’elle a pu avoir accès aux archives supérieures du tribunal militaire et aux archives de la police de Rio (qui ne sont aujourd’hui plus accessibles) dès lors que son film était soutenu par le projet Marcas da memoria. Mais une grande partie des archives est laissée à l’abandon et à la détérioration. Elle a tenté de trouver pendant deux ans des images et documents de la médecine légale du dossier complet du corps de Chael, auxquels les archivistes ont refusé de lui donner accès. Ce n’est qu’au bout d’une année de menaces en utilisant la loi d’accès aux archives qu’ils ont répondu en soutenant que les documents et photographies courant jusqu’en 1969 (bizarrement l’année où il y a eu le plus de morts) avaient un aspect « gluant », qu’ils étaient détériorés suite à une inondation.

Elle se plonge alors dans les archives à sa portée, les retravaille, les remonte, les recadre, les juxtapose pour les faire elles-même témoigner : « à la voix inaudible des morts contenu dans les documents, se joint le souvenir défaillant des vivants et les silences de leur mémoire traumatique que le dispositif de filmage rend sensibles[1212][1212] Ibid. » par une action synchrone. En travaillant et remontant les photographies, par un passage du positif au négatif, puis du négatif au positif (Fig. 4, 5 et 6), la réalisatrice a fait émerger la valeur probatoire cachée de ces documents, qui démentent la version officielle selon laquelle Chael se serait blessé lors de son arrestation, ce qui aurait causé sa mort. En effet, sur les photographies transmises par les policiers, le haut du corps de Chael a été coupé pour correspondre au récit du document produit par l’un de ses meurtriers, Celso Lauria (qui ne s’est d’ailleurs jamais rendu à la convocation de l’audience de la Commission Nationale de la vérité du 24 janvier 2014). « Ces photos sont aujourd’hui la preuve des violences et des crimes perpétrés par les militaires et la police civile[1313][1313] Ibid.. »

Figure 4, 5 et 6 : Anita Leandro, Retratos de Identificação

Anita Leandro a également réalisé un véritable travail de montage et de cadrage en réfléchissant aux moyens et aux possibilités qu’elle avait pour montrer les photographies de Dora. Elle s’est donc demandée : « comment montrer l’image d’une femme nue, trente-huit ans après sa mort sans une parole qui l’autorise ?[1414][1414] Ibid. ». Bien qu’ayant obtenu l’accord de la famille de Dora, elle a choisi de recadrer les photographies pour ne pas la montrer nue, ce qui, selon elle, aurait « pu revenir à perpétuer le geste de l’appareil de répression, car ce dénuement servait surtout à rabaisser les prisonniers », et surtout les prisonnières dès lors que les tortures sexuelles subies par les femmes étaient beaucoup plus violentes, infligées par des tortionnaires exclusivement masculins. Anita Leandro a donc choisi de recadrer les photographies de Dora (Fig. 7 et 8) en se focalisant sur certains détails de son corps, où on peut remarquer son épaule recourbée, ses lèvres crispées, ses yeux baissés, tentant d’éviter l’objectif, comme la marque d’un refus. Ces photographies sont entremêlées de témoignages oraux de Dora qu’elle cite des premiers films à dénoncer la torture au Brésil (après On vous parle du Brésil : Tortures, réalisé par Chris Marker en 1969) : Brazil : a Report on Torture réalisé par Saul Landau et Haskell Wexler et Nos es hora de Ilorar de Pedro Chaskel et Luiz Alberto Sanz, datant tous deux de 1971 lors de l’exil de Dora au Chili. Les témoignages oraux de 1971 – soit cinq ans avant son suicide en 1976 – où elle raconte les tortures et les sévices sexuels, montés avec les photographies de Dora datant de 1970, créent un effet d’anachronisme. Afin de l’éviter, et pour que les photographies de Dora ne deviennent pas des sortes d’illustrations de sa parole, Anita Leandro fait apparaitre (Fig. 7) la date de la photographie au fond du cadre, clarifiant ses sources et rendant visibles des éléments historiques précis.

Figure 7 et 8: Anita Leandro, Retratos de Identificação

Les “héroïnes de cette histoire”

Un très récent ouvrage cherche à mettre en avant les histoires et les trajectoires des femmes qui ont joué un rôle dans la résistance à la dictature militaire : Les héroïnes de cette histoire. Femmes en quête de justice pour les familles disparues pendant la dictature. Le livre entend « rendre hommage aux actrices de la résistance qui ont lutté contre la dictature brésilienne de 1964 à 1985. Elles se battent pour la mémoire[1515][1515] Fernanda Canofre, « Un nouvel ouvrage rend hommage aux actrices de la résistance qui ont lutté contre la dictature brésilienne de 1964 à 1985. Elles se battent pour préserver la mémoire et la vérité », suivi d’un entretien avec Tatiana Merlino, traduit par Louise Sere, Global Voice, octobre 2020. », pour reprendre le titre d’un article au sujet de ce projet. Ce dernier est porté par l’institut Vladimir Herzog, du nom du journaliste dont l’assassinat par l’armée brésilienne a été dissimulé, maquillé en suicide en 1975. Sa femme, Clarisse Herzog s’est battue pour contester la version officielle du décès de son mari et est l’une des héroïnes de ce livre, parmi les récits de quatorze autres femmes souvent victimes de torture et de sévices sexuels et sexistes. Ces récits deviennent de plus en plus urgents, d’autant plus que ces femmes qui se sont levées contre la dictature sont souvent considérées comme « femmes de » ou « sœurs de » et bien souvent anonymisées – « il était grand temps de leur accorder la place qu’elles méritaient dans l’Histoire ; celle d’héroïnes. C’était notre but[1616][1616] Ibid. », peut-on lire. C’est ce même but que poursuivent certaines des réalisatrices en luttant contre cette invisibilisation des luttes des femmes par le cinéma comme Susana Lira, la réalisatrice de Torre Das Donzelas, qui affirme que : « Les sociétés patriarcales et sexistes ont tendance à privilégier les hommes, surtout lorsqu’il s’agit d’un point de vue héroïque[1717][1717] Annie Castro, « Elles ont inauguré le combat pour la démocratie : un documentaire retrace l’histoire des femmes emprisonnées pendant la dictature », Sul 21, 2019.. »

La lutte des femmes pour la démocratisation et pour la fin de la dictature est une composante importante de l’Histoire brésilienne. En effet c’est la lutte des femmes qui est à l’origine de l’amnistie de 1979, puisque le premier comité fut le comité des mouvements de femmes pour l’amnistie avant d’avoir été le comité brésilien. Un film récent met d’ailleurs très bien en lumière cette lutte, Fico te devendo uma carta sobre o Brasil – Je te dois une lettre sur le Brésil (2019) – de Carol Benjamin, dans lequel la réalisatrice parle de sa grand-mère, qui a participé dès l’origine à cette lutte pour l’amnistie. Si les recherches s’intensifient et que des groupes de chercheuses et de chercheurs travaillent de plus en plus sur les trajectoires des militantes, elles restent trop invisibilisées. Teiky de Almeida explique sa frustration en cherchant dans une partie de l’historiographie brésilienne les actions des femmes combattantes de la dictature, elle fait part d’une très belle métaphore selon laquelle « un historien au Brésil se sent un peu comme Virginia Woolf[1818][1818] Teiky Raiany Souza de Almeida, « Memorias e Traumas em Que bom te ver viva », Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em História), Universidade Estadual da Paraíba, Guarabira, 2014. » dans le British Muséum qui tente de comprendre comment les femmes vivent et pourquoi il y a si peu de femmes écrivains mais qui se heurte à des points de vue exclusivement masculins.

En effet, « durant cette période, beaucoup de femmes défient la dictature et vivent la libération sexuelle des années 1960 » – c’est ce que nous dit le prologue de Torre Das Donzelas. Dans les années 1960, la « deuxième vague » féministe est assez importante au Brésil et nombreuses sont les femmes qui se soulèvent et s’engagent contre le régime dictatorial qui s’oppose à la « libération sexuelle » en faisant éclater avec violence le conservatisme comme défenseur du modèle patriarcal de la famille. Comme l’explique Cristina Scheibe Wolff[1919][1919] Cristina Scheibe Wolff, « Le genre dans la guérilla : Jeux de genre dans la lutte armée au Brésil dans les années 1960-1970 », in Marc Bergère et Luc Capdevila (dir.), Genre et évènement. Du masculin et du féminin en histoire des crises et des conflits, Presses universitaires de Rennes, 2006., c’est à ce moment que « La Marche des familles avec Dieu et pour la liberté », démonstration de force organisée en 1964, cherche à lutter contre le « communisme » et contre cette libération sexuelle jugée dangereuse pour la « patrie ». Ainsi, la lutte contre la dictature et la lutte enclenchée par cette deuxième « vague féministe » entrent en corrélation, même si l’engagement des femmes contre la dictature ne peut pas s’expliquer uniquement par la deuxième vague féministe. Il est aussi important de souligner que les femmes impliquées dans la lutte étaient parfois exclues de certains groupes de militants qui étaient emprunts d’un certain machisme [2020][2020] Cf. à ce sujet, lire les articles de Cristina Scheibe Wolff qui analyse justement les discours du Che Guevara, non dénués de machisme, qu’elle compare à ceux de Marighella, directeur de l’ALN, qui semble prôner une véritable égalité homme-femme.. Comme l’explique notamment l’une des femmes qui témoigne dans Torre das Donzelas : « Le militantisme était une activité d’homme (…) les femmes ne pouvaient pas aller aux entraînements , parce qu’elles risquaient d’avoir leurs règles, ni dans la guérilla car elles risquaient de tomber enceinte. » La présence des enfants aussi était souvent reprochée aux militantes, c’est notamment ce que souligne la mère de Flavia Castro qui témoigne dans Diario de uma busca.

Rappelons que parmi les nombreux actes de tortures et de violences extrêmes commises pendant la dictature, les violences sexuelles infligées aux femmes ont été très virulentes et systématiques, comme le souligne par exemple Dilma Rousseff quand elle témoigne dans Torre Das Donzelas : « ils ont été beaucoup plus violents avec les femmes », ou encore Rosalinda Toscano dans Que bom te ver viva : « Nos corps ont été objets de torture. » Danielle Tega montre notamment dans ses recherches sur les constructions cinématographiques qui mettent à l’honneur les luttes des militantes brésiliennes que le corps féminin est considéré par les tortionnaires comme un objet, dans une constante dichotomie entre répulsion et attraction. Elle cite un témoignage présenté dans le rapport de la commission nationale de la vérité, le témoignage d’une femme torturée sexuellement lorsqu’elle était enceinte (entraînant la perte de son enfant) : « J’ai été très humiliée, en tant que femme, parce qu’être femme et militante est un karma. » En plus d’être torturée physiquement et psychologiquement, la femme est une salope, le mot exact étant « pute[2121][2121] Comissão Nacional da verdade. Capítulo 10 ; violência sexual, violência de genêro e violência contra crianças e adolescentes. Brasilia, 2014, p.400, cité par Danielle Tega, op.cit., p.50. », selon le langage machiste et sexiste qui en vient à considérer la condition féminine comme quelque chose de dégradant, ce que relèvent d’ailleurs chacune des femmes qui témoignent dans Torre Das Donzelas (notamment dans le témoignage de Dilma Rousseff), dans Que bom te ver viva ou encore dans les extraits de films qui nous offrent des témoignages oraux de Dora dans Retratos de Identificação.

La résistance des femmes, des militantes, a bien souvent également résonné depuis l’enceinte des prisons. En effet, nombreux ont été les groupes de parole et de résistance menées par des militantes jusque dans leur emprisonnement. C’est ce que racontent d’ailleurs les ex-prisonnières de la « Tour des demoiselles », en décrivant leur passage par la tour comme un véritable moment de « construction politique », comme une forte « période de réflexion ». Elles réussissaient à faire parvenir et se procurer des livres, des manifestes, à continuer de s’informer et de lutter entre les murs même de leur prison. Celles qui avaient des connaissances donnaient des cours aux autres. L’une d’entre elles par exemple, Arlette, étudiait la biologie et un jour elle a trouvé un miroir et a demandé aux autres prisonnières si elles avaient déjà regardé leurs parties intimes. La plupart ne l’ayant jamais fait, elles ont pris à tour de rôle le miroir pour regarder et analyser leurs parties intimes en écoutant ses explications : « Ces choses participaient de l’émancipation des femmes, d’une connaissance, d’une reconnaissance, parce qu’entre nous, il y a tellement de préjugés sur nos parties intimes. Alors si on veut les défendre, c’est bien de savoir exactement à quoi elles ressemblent. » Pour la réalisatrice, Susana Lira, le film peut apporter en lui-même la découverte de cette sororité, que ces femmes retrouvent dans cette tour reconstruite pour parler de leurs expériences passées : « Ce que j’ai appris de ce film, c’est exactement la question de l’union des femmes, de la force qu’on a quand on se retrouve[2222][2222] Entretien avec Susana Lira à propos de Torre Das Donzelas, op.cit.. ».

« L’immense portail de cette prison détruite fera partie de l’histoire officielle, monument pour le passé, alerte pour l’avenir. Portail d’entrée, mais jamais ils ne nous ont séparées de nos rêves et espérances. Portail de sortie, mais jamais ils ne nous ont séparées de ce que nous avons vécu et péri à l’intérieur. »

Considérations finales

« Comment est-il possible que des gens croient qu’il n’y a pas eu de dictature[2323][2323] Entretien avec Flavia Castro à propos de Deslembro, propos recueillis par Isabel Witman, Feito par elas, 2019. ? »

Ces réalisatrices brésiliennes tentent de résister au déni de l’histoire, il s’agit pour elles d’écrire l’histoire, de remplir des pages laissées blanches, de construire une mémoire collective dans un pays où il n’y a pas eu de réelle mémoire politique de la période dictatoriale : « Cela n’explique pas ce que nous vivons, mais ça explique une partie qui est de faire croire à des jeunes de 20 ans que la dictature était meilleure que la démocratie. C’est angoissant de voir ça[2424][2424] Ibid.. » Si la plupart des films sur lesquels se fonde ma réflexion ont été réalisés avant l’élection de Jair Bolsonaro, ils trouvent une résonance nouvelle et puissante dans le contexte politique actuel. En recevant le prix du Syndicat français de la critique du cinéma du festival Biarritz Amérique latine, Flavia Castro a dédié son film Deslembro aux femmes brésiliennes « qui ont organisé le mouvement #EleNão pour faire face au candidat d’extrême-droite (…) Dimanche prochain, nous allons voter et nous n’allons pas le laisser passer », a-t-elle ajouté, sous les applaudissements du public. Malheureusement Jair Bolsonaro est au pouvoir depuis maintenant trois ans et la résistance semble alors passer aussi par la tentative de survivance de la mémoire, souvent soumise à une censure qui ne dit pas son nom. C’est à ce nouvel obstacle, celui d’une censure culturelle et cinématographique que se heurte les films récents sur la dictature : « À une époque où l’art est censuré de manière voilée, produire une œuvre qui rappelle la période de la dictature militaire brésilienne est un acte révolutionnaire[2525][2525] Victória Gearini, « Ahindica : o que achamos de Torre das Donzelas, Documentário de Susanna Lira : Lira retrata de forma poética a história de ex-presas políticas, em um atual cenário de censura velada no país », Aventuras na historia, 2019.. » Sous le gouvernement Bolsonaro, le ministère de la Culture a été supprimé et les fonds d’aides à la réalisation de films sont progressivement réduits à néant. Dans son discours de juillet 2019, Jair Bolsonaro n’entendait plus financer avec l’argent public des films qui ne défendaient pas « les valeurs familiales » et ne célébraient pas « les héros du Brésil ». C’est un directeur d’extrême-droite qui est nommé à la tête de l’ANCINE (Agence Brésilienne du Cinéma, équivalent du CNC français)[2626][2626] « Le Brésil de Bolsonaro », Cahiers du cinéma, n°758, 1 septembre 2019..

« La plupart des films récents sur la dictature militaire mettent au jour un passé qui ne passe pas et continue de jouer un rôle essentiel dans l’agencement contraignant de la société brésilienne actuelle[2727][2727] Christiane Freitas Guntfreind, « Le film politique brésilien : la construction de l’imaginaire sur la dictature militaire », Sociétés, vol. 124, no. 2, 2014, pp. 91-100.. »

Il est donc d’autant plus important de garder une trace de ce passé, passage de témoin entre hier et aujourd’hui, d’autant plus dans un pays au sein duquel le système répressif de la dictature militaire est encore puissant, comme me l’a expliqué d’ailleurs Anita Leandro lors de notre entretien : « la violence contemporaine est un prolongement de la dictature et l’appareil de répression n’a jamais été démantelé. » C’est également cette continuité de la violence et de la répression du passé dictatorial à la société brésilienne contemporaine que Régina Toscano et Maria Luiza G. Rosa mettent en avant dans Que bom te ver viva. Elles sont toutes deux impliquées dans des organisations de femmes et travaillent avec des communautés marginalisées dans la Baixa Fluminense – région de l’État de Rio de Janeiro dans laquelle les violences et les répressions sont très virulentes, et qui a d’ailleurs fait l’objet d’un très récent film de Fernando Sousa et Gabriel Barbosa, Nossos mortos tem voz – Nos morts ont une voix – (2019). Ce film donne la parole à des familles, et notamment des mères, de victimes de la violence de l’Etat dans la région de la Baixada, pour la mémoire de ces vies volées, à travers une vision critique des violences policières, en particulier celles contre les jeunes noir·e·s. Maria Luiza G. Rosa va jusqu’à affirmer que les seules personnes qui ne se sentent pas perplexes ou très choquées par les récits de torture sont les habitant·e·s de Baixada Fluminense, puisqu’il y aurait une sorte d’identité entre les deux groupes, « une identité construite à partir d’un certain engourdissement devant une réalité violente et insensée[2828][2828] Katia da Costa Bezerra, Que bom te ver viva : vozes fémininas reivincando uma outra história », Estudos de Literatura Brasileira Contemporânea, 2014, n°43, p.35-48.. »