Rencontres internationales du moyen métrage de Brive, 2023

Ectoplasmes en goguette

La vingtième édition des Rencontres internationales du moyen métrage de Brive s’est déroulée sous un soleil printanier et dans la bonne humeur, à l’image du visuel emprunté au film de Yann Le Quellec Je sens le beat qui monte en moi projeté en séance spéciale. En raison du mouvement gréviste du 6 avril, ce « ciné-concert dansé », qui devait initialement avoir lieu au théâtre de Brive, a finalement été déplacé le jour même dans la grande salle du Cinéma Rex, mobilisant la réactivité de bon nombre d’artistes et techniciens. L’événement portait l’empreinte d’une énergie féroce, à la fois complètement solidaire des luttes actuelles et résolument artistique. À la fin de la séance, avec Serge Bozon aux platines, la danseuse et actrice Rosalba Torres Guerrero est descendue des gradins pour prolonger les festivités avec les spectateurs, parvenant à faire chalouper ces derniers entre leurs sièges. Ce moment, même s’il fut le prétexte de vidéos sur les réseaux sociaux, porte en lui quelque chose d’authentique qui dit beaucoup de la joie d’être ensemble, public briviste et professionnels de la profession réunis pour voir un film, et danser.

Cette édition étant placée sous le signe d’un anniversaire, celui des vingt ans, les membres du jury (présidé par Antoine Barraud) ont tenu à récompenser une jeunesse émergente internationale, dont le cinéaste indien Achal Mishra, qui remporte cette année le Grand Prix avec son deuxième film, Dhuin. Le jury s’est par ailleurs octroyé la liberté de décerner 4 prix d’interprétation féminine, dont un à la désopilante Pauline Belle, actrice du deux fois primé Marinaleda de Louis Séguin. Retour sur quelques propositions marquantes de la compétition.

Mélancolies sociales

Deux films abordaient avec une certaine délicatesse la thématique de la différence des classes. Arquitectura emocional 1959 , de León Siminiani, traite le sujet de façon graphique et poétique, en corrélant les sentiments naissants de deux jeunes personnes avec la façon dont ils arpentent et occupent un territoire – ou comment l’architecture contribue à accueillir la construction d’une histoire sentimentale, se révélant une composante fondamentale de la circulation et de l’inscription des corps dans l’espace. Dans Dhuin , la ville de Darbhanga est aussi marquée par des frontières délimitant les propriétés et leurs droits d’accès – en atteste ce long plan fixe durant lequel le personnage principal, Pankaj, escalade à deux reprises un haut portail cadenassé. Mais si le territoire importe, la séquence la plus marquante dans ce film-ci est plus directement associée à la cruauté des interactions humaines. Achal Mishra parvient subtilement à représenter la façon dont les hiérarchies se construisent et se déclinent d’un groupe de gens à un autre, selon une connivence d’entre-soi qui rassemble (ou qui exclut). Par des silences et des regards fuyants, le jeu des comédiens suggère des rapports de domination d’abord imperceptibles. Lors d’une soirée où, de toute évidence, Pankaj ne partage pas les références intellectuelles de ses camarades, son attention glisse du groupe de conversation à une automobile qui tourne en rond à proximité, sur un terrain vague. L’attention du spectateur dérive avec la sienne, de sorte que lorsque Pankaj est subitement questionné sur la conversation qui a cours, nous avons nous aussi perdu le fil et ne sommes pas mieux capables que lui de raccrocher les wagons. Cette perte de concentration, immersive et habilement mise en scène, révèle le fossé qui sépare le personnage principal du reste du groupe, et le mépris qui s’ensuit lorsque le jeune homme cherche en vain à obtenir une explication plus pédagogue de la part de son interlocuteur. L’interaction, d’une violence sourde, agit de façon muette sur le personnage et le mène à reconsidérer le sens de ses priorités (ici : devenir acteur à Mumbai ou rester auprès de sa famille). La finesse des non-dits et des rapports humains n’est pas sans évoquer le lien père-fille que l’on retrouve dans Mimi de Douarnenez de Sébastien Betbeder. S’il n’est pas explicité que la jeune femme reste dans la ville bretonne pour veiller sur son père, on peut toutefois deviner les intrications familiales qui ont pesé sur ses choix de vie à la mort soudaine de sa mère. Le film démarre et se termine sur une visite au cimetière, et même si rien n’est clarifié des sentiments de Mimi dans l’intervalle, les silences qu’elle oppose parfois au personnage de Gaspard Kermarec – cinéaste revenu présenter son film dans sa ville natale – en disent long sur les décisions qui se sont imposées à elle sans nécessité d’être formulées, mais qui lorsqu’elles sont questionnées demeurent comme irrésolues, et quelque part inconsolables.

Les liens entre les morts et les vivants occupaient une grande partie des films de la compétition, permettant aux cinéastes des incursions dans des espace-temps à la lisière du fantastique. Ainsi, les deux sœurs d’ Itchan and Satchan , qui explorent la maison de leur grand-mère absente, se retrouvent confrontées à des objets de leur enfance et ouvrent comme des portes entre leur réel et ce qui serait un espace introspectif où elles se cherchent elles-mêmes. La mise en scène de Takayuki Fukata les isole progressivement et crée une circulation qui disjoint les chambres des autres espaces de vie. L’utilisation et la longueur des plans fixes mettent en évidence les disparitions et les vides, lorsqu’un personnage sort du champ et que son absence invite le spectateur à éprouver la trace qu’il laisse de son passage, ici ou là dans une montée d’escalier. De la même façon, dans le Mur des morts , Eugène Green fait durer un plan fixe sur un oreiller fraîchement libéré mais sur lequel l’empreinte d’un crâne reste déposée (une présence inscrite en creux). La caméra dans les deux cas ne suit pas les mouvements des personnages pour mieux capturer la matière qu’ils laissent derrière eux ; quelque chose de fantomatique mais malgré tout palpable.

Spectres telluriques

La figure du fantôme ou du double se déclinait à l’envi dans les différents moyens métrages. Euridice, Euridice traduit l’idée d’une gémellité et d’une dissonance, jusque dans son générique avec une variation du bleu dans le lettrage du titre ; comme une zone miroir pour traduire le reflet que l’on cherche dans une moitié amoureuse, et ici dans le film de Lora Mure-Ravaud, le double d’une amoureuse tragiquement décédée qui renaîtrait sous une autre peau. La ressemblance troublante de la seconde amante avec la première fabrique une passerelle entre le royaume des vivants et celui des morts, entre le monde réel et celui de la rêverie. Tandis que les paupières d’Ondina se ferment, des mains fantasmées entrent dans le champ de la caméra et viennent se mêler aux mains nouvelles, composant une espèce de symphonie à quatre mains à partir du souvenir charnel d’une amour disparue et de la découverte d’un nouveau corps à apprivoiser. Ce surgissement du fantasme et du souvenir dans un espace tangible, on le retrouve dans Sans regret de Carmen Leroi, qui met en scène une écrivaine aux prises avec son passé. À la différence qu’ici, il ne s’agit pas à l’écran de la matérialisation d’un souvenir mais d’une trajectoire de vie alternative, à laquelle l’écrivaine prend part malgré elle. Séjournant par hasard dans une maison qu’elle a déjà connue, elle constate rapidement la présence fugitive de son compagnon de l’époque et de son chat. Carmen Leroi assume petit à petit la ligne clairement surnaturelle du récit, en faisant de ces supposés fantômes de véritables êtres de chair, sans basculer dans un décor chimérique mais plutôt en conservant toute la sobriété des codes du monde réel contemporain. L’idée narrative sous-jacente serait la suivante : à chaque décision difficile de notre vie (telle qu’une rupture amoureuse), on laisserait derrière nous une alternative autonome, qui garderait vie sans nous, là où on l’a laissée.

Last Things de Deborah Stratman traite aussi du vivant mais sous sa forme la plus large et lointaine, en s’intéressant aux pierres et aux minéraux. Par la précision d’un montage d’images foisonnantes, l’artiste cinéaste sonde le monde qui vacille au microscope et semble vouloir toucher le noyau de l’univers. Des images purement scientifiques se mêlent à des images dont le statut est plus ambigu, pour offrir un objet filmique expérimental hybride, qui questionne le vivant et les matières qui le composent, en constante évolution. La complexité des surfaces rocheuses, celle de la Lune mais pas uniquement, les conglomérats de roche dans les entrailles de la Terre, les questions de magnétisme… tout ceci s’impose comme une force qui préexiste à l’humain et le dépasse. En mêlant textes scientifiques et fictionnels énoncés en off, Stratman contourne l’écueil d’une pensée ésotérique pure, sans pour autant éliminer la fantaisie et le pouvoir imaginatif des images qu’elle utilise. Le plan d’une maison taillée dans la roche offre ainsi au film une imagerie presque surréaliste et n’est pas sans évoquer cette autre habitation que l’on retrouve dans The Song of Rain de Tetsuichiro Tsuta, dans laquelle deux hommes essaient de vivre au plus près de la nature (en récupérant notamment leur eau de pluie). Ces deux maisons si singulières, bien qu’opposées par certains aspects – l’une complètement rocheuse avec de minuscules fenêtres, l’autre toute de baies vitrées –, véhiculent d’une même voix l’idée d’un habitat alternatif, connecté à une forme plus directe du vivant (la roche brute, la pluie).

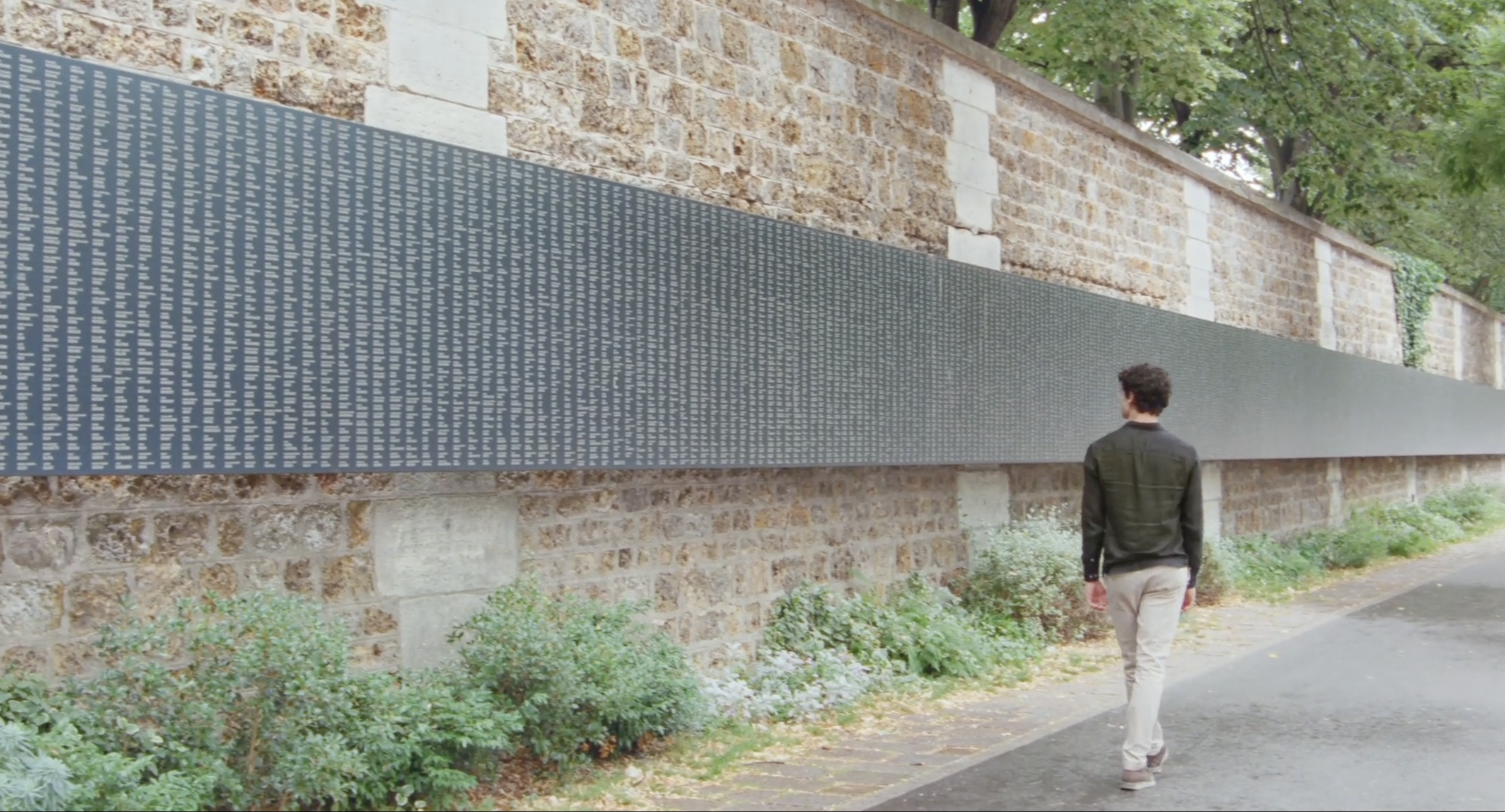

Ces voies de connexion au vivant sont travaillées par bon nombre de films de la compétition et peuvent allègrement se croiser dans l’imaginaire associatif du spectateur, comme ces petits bonhommes de couleur ocre dessinés sur des parois rocheuses dans Last Things, qui font écho au Mur des morts d’Eugène Green. Le mur dont il est question, c’est celui de l’enceinte du cimetière du Père-Lachaise, recouvert depuis 2018 de plaques avec les noms des soldats parisiens morts à la guerre de 14-18. Aux bonhommes ocre d’une roche plus primitive dans le premier film – traces dessinées persistantes mais qui disent en creux l’extinction possible d’une espèce – répondent les longues listes de noms gravés sur des plaques en acier dans le second. Et de deux discours qui se joignent pour mieux se désunir, on pourrait presque dire que Stratman parle davantage du vivant comme d’une entité immensément plus vaste que la vie humaine, quand Green suggère avec une foi infinie en l’humanité la rencontre de deux jeunes hommes pas complètement morts ni vivants, dont la renaissance dépendrait du regard offert l’un à l’autre à un moment crucial de leur existence (ou de leur résurrection) ; d’où ces plans face caméra très émouvants de Green, dans lesquels les personnages respectent toujours le langage avec une certaine préciosité, mais surtout avec un amour des mots qui permet au regard fixant la caméra de livrer, l’œil humide, une confession au cœur qui se prépare à la recevoir – aussi bien dans le contrechamp que de l’autre côté de la toile.

Cet amour du langage et de l’élocution, on le retrouve dans Marinaleda de Louis Séguin, qui met en scène le road trip singulier de deux autostoppeurs. Ces derniers s’expriment dans un français lent et articulé, presque déshumanisé. Le parti pris est intéressant puisque ce qui pourrait tout d’abord sembler relever uniquement d’un effet de style se révèle finalement avoir beaucoup de sens dans la caractérisation des personnages (des vampires !). Marinaleda tient le pari de cultiver une séduction lente mais corrosive, qui s’enrichit d’une réelle sensualité. La virtuosité d’un duo qui se mue en trio – tout d’abord composé de Luc Chessel et François Rivière, puis augmenté par Pauline Belle – se tisse progressivement et selon des codes qui cassent les rapports de force présupposés. Le personnage de Lise, que l’on croit tout d’abord être une simple automobiliste un peu naïve et désœuvrée, déjoue les a priori et occupe une place de plus en plus centrale de l’intrigue. En forçant les deux garçons à passer la nuit chez elle, la jeune femme redessine la ligne narrative et transforme le road trip en huis clos. Proposition qui use ingénieusement de son format de moyen-métrage pour offrir à la fois un temps burlesque qui serait celui de l’épopée (le jour), et un temps plus voluptueux qui serait celui du dialogue des âmes (la nuit).