Patric Chiha

INT. NUIT / Dans la maison des illusions

Le jury Camira invité à Belfort par le festival Entrevues y a primé, lors de l’édition 2016, Brüder der Nacht de Patric Chiha. Comme à l’habitude, le prix consiste en un entretien précisant ce qui nous a séduit – ici, beaucoup de choses, tellement qu’on a voulu précéder l’échange d’un bref éloge.

***

La fraternité nocturne qu’évoque le titre du film est celle d’une bande de Roms bulgares venus chercher pécule à Vienne. La plupart âgés d’à peine dix-huit ans, tous beaux comme des dieux et fiers comme Artaban, ils ont fait leur manne du commerce de leurs corps, loués à des locaux rencontrés dans le bar où le cinéaste les a lui-même découverts. Brüder der Nacht s’attache moins à leur quotidien qu’à la manière dont ils le fabulent. Il écarte les faits pour approcher la vie, cherche des projections plutôt que des preuves – d’où les sculptures de lumière qui le composent et enchantent ce qu’il véhicule. Si son « genre » – le docu – oscille par nature entre le judiciaire et l’utopique, la greffe et la prothèse, lui se range résolument du côté expérimental – le docu sert à faire germer des vies, des voix qu’étouffe le monde. Aussi son problème n’est-il pas vraiment la prostitution, ici presque anecdotique, expurgée de tout pathos et transformée en matière à racontars. Il se demande plutôt comment se forme et survit une telle communauté virile et autarcique, dont les membres habitent en noctambules un monde à part où le temps n’a plus cours. L’immédiateté de leur présence, dont le nimbe auratique est comme gonflé d’un imaginaire visuel foisonnant, n’atteste rien d’autre que d’un « ici et maintenant ». Le film, laboratoire enchanté fait de décors clos et de couleurs fluos, permet alors d’observer sous vide (hors du monde) l’alchimie tribale et sa communauté mimétique. Chiha ne filme ces jeunes qu’en groupe, lorsqu’ils rivalisent d’esbroufe, s’échangent leurs rôles ou palabrent. Et il le fait avec les moyens détournés de la fiction. Son vrai domaine serait, plutôt que le sordide des vies pompées, le pays merveilleux que se racontent ces éphèbes insouciants, sorte de république pasolinienne – même amour des ragazzi della vita – décorée par Fassbinder ou Schroeter (même inspiration fuchsia, voire volontairement kitsch). Brüder der Nacht relèverait, si l’on veut, du psychodocumentaire, qui arpente la couche fantasmagorique de l’existence.

De là son dispositif déréalisant et ses espaces foutraques, pas toujours euclidiens (les lumières recomposent les dimensions) et jamais vraiment emboîtables (chacun est coupé de tout ce qui lui est extérieur). De là aussi que le film n’ait pas prélevé ses images sur ses lieux initiaux, ou si peu – seules quelques scènes ont été tournées dans le fameux cabaret, et encore, son lieu mythique constamment évoqué, cette « Kabine » où l’on se triture moyennant finance, reste hors-champ, peut-être parce que trop vraie et crue, et donc d’un intérêt médiocre. Le cinéaste, il l’explique plus bas, a préféré louer des lieux, des « espaces de jeu » (Spielraum) qui sont autant de bulles spéculatives pour l’invention de soi, et les mettre à disposition de ces corps, pour qu’ils viennent y épanouir un désir de jeu dans un décor de théâtre. Hormis les rares scènes tournées dans des lieux « réels » (non vivifiés) – dans une chambre, un bar, un centre commercial – la plupart l’ont été au sein d’un espace scénique (plat, sans beaucoup de mobilier) et fantasmatique (l’espace est enfumé par le discours de chacun). Le documentaire est alors ce qui permet d’échapper à la réalité. Il malaxe les corps, lubrifie l’image, inonde de paroles. Il filme la fiction au moment où elle s’empare de la vie pour la colorer. Si la prostitution reste hors-champ, dans Brüder der Nacht, ce n’est pas par pudeur, mais par indifférence pour les faits bruts. De même, l’exil n’est jamais vraiment transformé en thème, plutôt en occasion, ou en caution pour libérer un espace de jeu – ces jeunes garçons sont aussi en vacances, ou du moins vivent comme tel leur migration.

La jouissance, qui gouverne leur mode d’être, finit par gangréner le film lui-même, atteint par la contagion du plaisir et du jeu. Ils miment les autres pour s’en moquer, racontent leurs expériences pour les falsifier, et Chiha suit la route qu’ils lui indiquent. Tout est copie de copie ou simulacre de fantasme, dans Brüder der Nacht (cf. les blousons de cuir, signe de la loi du Même). La prostitution n’y passe pas pour cette aliénation suprême que certains diagnostiquent trop promptement. Elle représente plutôt le comble de la simulation, du jeu. Se la raconter sans cesse, imiter les clients, héroïser sa posture de mâle dominant jusque dans le servage économique, tout ça permet bien sûr de dédramatiser le rapport tarifé. C’est aussi inverser le rapport de possession propre à tout désir, qui dépasse largement le vieux duo passif/actif : ce dont se vantent ces gamins grandioses, c’est, avant tout, de savoir jouer avec le désir des hommes qui prétendent en faire leur chose. Pour ne pas être objet, il faut savoir se faire image – phantasme.

Ce que dit à sa manière Brüder der Nacht, c’est que la prostitution – comme modèle général de servage et comme forme ultime de la réification – a été détrônée dans le royaume des fléaux. La vraie question, c’est la pollution – mot qui, à l’origine, avant de désigner le désastre écologique formant notre écosystème, renvoyait à la masturbation guidée par les images que se forme l’esprit. Brüder der Nacht a tout d’une économie de la fantaisie, mais rechignant à la dégoulinade à laquelle on identifie trop souvent ces désirs – d’où que rien n’y déborde et que tout soit impeccable et bien mis. Peut-être le secret de sa beauté tient-il à cette alliance d’un imaginaire débordant et d’une image impeccable et bien mise, phobique de la salissure. Gageure que de figurer la prostitution à travers la virginité.

Camira : Brüder der Nacht est votre troisième long métrage. Pouvez-vous retracer votre parcours de cinéaste ?

Patric Chiha : À l’âge de dix ans, j’avais décidé que je voulais être créateur de mode. Je ne faisais que dessiner des robes, un peu comme Yves Saint Laurent quand il était enfant. C’était une manière de rêver le monde. Dans ma tête, les dessins devenaient des personnages. La mode tendait vers la fiction. À dix-huit ans, je suis parti à Paris faire des études de mode. Puis, j’ai commencé à travailler. Là, dans la boîte où je travaillais, j’ai vu un jour depuis ma fenêtre des jeunes gens qui parlaient dans la rue et j’ai eu une sorte de crise de panique. Je me suis dit, de façon très concrète, que la mode était un univers clos, dont je n’allais plus pouvoir sortir. La mode aujourd’hui a assez peu de lien avec la rue. C’est un monde plutôt fermé qui se nourrit surtout de lui-même et de la presse.

Avec mon premier salaire, je me suis acheté une caméra Super 8 et le lien s’est très vite fait : le rêve et les fantasmes m’ont conduit à l’extérieur. J’ai commencé à beaucoup filmer. Je faisais des films absurdes avec des amis. Quelque chose comme du John Waters à la française, où il s’agissait surtout de prendre des poses et de porter des vêtements. Ils étaient violents et sexuels, mais très absurdes. Je ne les montrerais pas. Mais, comme Waters, avec qui j’ai pu en parler, je les faisais avec énormément de sérieux. Ensuite, j’ai intégré l’INSAS en montage (ndlr : Institut national supérieur des arts du spectacle et des techniques de diffusion à Bruxelles en Belgique). Bruxelles était une ville très intéressante à l’époque. À l’inverse de Paris, c’était une ville avec des trous, un peu comme Berlin, une ville où tout n’était pas signifiant. Aujourd’hui, ça a un peu changé. Bruxelles était stimulante, une ville du possible. Paris est très difficile à filmer, car tout y est signifiant.

J’adore le montage, mais j’ai vite su que je ne serai pas monteur pour d’autres. Au fond, le plus beau dans le cinéma, ce sont les gens qu’on filme, les acteurs, mais il m’a fallu du temps pour le comprendre. Au début, je m’intéressais surtout à la structure, au rythme et à l’espace. J’ai débuté par un documentaire sur Vienne le lendemain de l’entrée de l’extrême droite au gouvernement, et un court-métrage de fiction où l’acteur était constamment de dos, ce que je ne ferais plus maintenant. C’est-à-dire qu’il m’a fallu beaucoup de temps pour aimer les acteurs. Ce qui est intéressant avec Brüder der Nacht, en l’occurrence un documentaire, c’est qu’il m’a permis de comprendre à nouveau le rôle central des acteurs, des personnes filmées. Au point que j’ai essayé de leur laisser le film, de le leur donner.

C. : Vous avez souvent filmé des groupes d’hommes, dans des lieux et des conditions très différentes : que ce soit ceux de la maison des artistes de l’hôpital psychiatrique de Gugging dans Les Messieurs ou le trio de copains dans Boys like us. Chaque fois, vous semblez vous intéresser à la fois au groupe, comme une entité en soi, et aux individus qui le composent. Pouvez-vous nous raconter votre rencontre avec ces jeunes hommes que vous filmez dans Brüder der Nacht, et la manière dont vous avez conçu le filmage « en bande » ?

P. C. : Je travaillais à Vienne sur un autre film que j’avais du mal à financer. Ma productrice autrichienne me dit alors : « fais quelque chose de léger, en attendant ». Mais on ne fait pas de film « en attendant ». L’idée ne prend d’abord pas. Un soir j’atterris par hasard dans un bar très étrange, très beau, assez kitsch, avec en même temps un côté « bas-fond ». Le bar me fait immédiatement penser à celui de Querelle de Fassbinder, un lieu à la fois érotique et violent. Je ne suis pas naïf, mais il m’a quand même fallu dix minutes pour comprendre de quoi il s’agissait, ce qu’il se passait dans ce bar. Car c’est un bar ouvert où l’on peut juste prendre un verre ou manger un petit truc. Au comptoir sont alignés dix ou quinze garçons. En face, dans les canapés, attendent les clients, des Autrichiens assez âgés, de classe moyenne et populaire. Les visages des garçons, leurs corps, leur arrogance et leur force m’ont sidéré. Ils m’ont immédiatement fait penser aux héros de Fassbinder, Anger ou Coppola. Ce n’est donc pas le sujet qui m’intéressait – je ne fais pas de film pour « traiter » un sujet – mais eux. Les garçons sont venus vers moi, ils ne comprenaient pas ce que je faisais là et ce que je voulais : j’étais très différent des clients. Sans réfléchir, j’ai répondu que j’aimerais faire un film avec eux. Au début, ils ne m’ont évidemment pas pris au sérieux. Après quelques semaines, j’ai compris qu’il s’agissait d’un groupe, d’un vrai groupe. Ce sont des personnes qu’on ne voit jamais dans Vienne. Ils travaillent dans un des quartiers les plus animés de la ville, mais personne ne les voit jamais. Je voulais savoir qui ils étaient. Comme on ne peut pas proposer à quelqu’un de prendre un café pendant un an, je leur ai proposé de faire un film ensemble.

C. : On sent une réelle proximité dans votre regard. Comment se sont tissés les liens avec eux, avant et pendant le tournage ?

P. C. : On a passé plus ou moins un an ensemble à boire, à fumer et à jouer au billard, sans savoir où on allait. Puis le tournage a duré quatre semaines, exclusivement de nuit. Je ne pensais pas ou très peu au futur spectateur, je voulais d’abord passer du temps avec eux. Le film était un prétexte pour passer du temps ensemble. Les garçons vivent dans un présent permanent. Ils ne sont pas stables. Ils disparaissaient et réapparaissent, je n’ai donc pas passé cette année avec les mêmes personnes. Naïvement, je croyais d’abord que j’allais faire une sorte de portrait croisé de cinq garçons, de cinq histoires. Puis j’ai compris que c’était impossible car j’avais affaire à un groupe. On ne les sépare pas. Personne ne dit « je » dans ce groupe. Il n’y a pas d’identité singulière, mais un rapport de groupe, de frères. Leurs histoires sont toutes les mêmes, leurs identités sont presque interchangeables. Leur force, c’est le groupe. Leur question n’est pas de savoir « qui suis-je ? », mais plutôt « avec qui suis-je ? ». Sans être une communauté, il y a de la ressemblance entre eux, de la solidarité et de l’échange. Ce qui n’empêche pas une grande solitude. Au bout d’un moment, il était clair que le film se ferait avec tout le monde, ou ne se ferait pas du tout.

Je n’ai jamais su leur âge véritable. En réalité, je pense qu’ils ont entre 16 et 23 ans. Ils se donnent eux-mêmes leurs noms, comme des noms de scène. Dans ce groupe, tout est flottant, indécis, mouvant. J’ai retrouvé chez eux quelque chose de ma culture libanaise, le fait de rester dans le flou, l’idée que beaucoup de choses sont possibles si elles ne sont pas nommées. Ils vivent dans un monde sans hors-champ. S’il y en a un, c’est la Bulgarie. Pendant l’année que nous avons passée ensemble, nous n’étions jamais de jour dans une rue, dans une situation « normale ». Ils ne vivent que de nuit. Ce sont des gens qui n’ont pas de lieu à eux. Ils sont à Vienne, mais ils évoluent dans une Vienne totalement factice. Leurs espaces, c’est le bar, la boîte de nuit et des appartements qui appartiennent à d’autres Bulgares qui ne se prostituent pas. Donc, ils n’ont pas de chez eux, pas de « chez soi ». C’est compliqué de faire un film sur des jeunes hommes qui n’ont pas d’endroit à eux, qui ont tous à peu près la même histoire et qui s’habillent et se coiffent tous pareil. Il m’a fallu accepter le groupe comme personnage. Et le huis clos n’est pas un choix esthétique, ça venait de leur mode de vie. C’est plutôt tragique : ils ne vivent pas avec le monde, dans le monde, ils vivent dans un théâtre, une bulle, au bord du monde.

C. : Votre manière de filmer les corps, les acteurs et leur relation à l’espace – l’un des enjeux majeurs du cinéma à vos yeux – a-t-elle évolué au cours de votre travail ?

P. C. : Bien sûr. Au début, la question de l’espace était le thème central de mes films : comment est-ce qu’on arpente un espace, comment on y évolue, comment on le maîtrise ? De manière générale, je croyais beaucoup en la maîtrise, l’analyse, les idées claires. Je faisais des films sur des personnes qui arpentaient le monde et tentaient, en général en vain, d’y trouver leur place. Mais, petit à petit, les acteurs m’ont amené ailleurs. Avec Home (2006), ma première fiction, j’avais rencontré un acteur génial, plus âgé que moi, Alain Libolt. J’étais d’abord intimidé, mais Alain Libolt a été très généreux, très libre, très inventif. Avec Béatrice Dalle, qui interprète Nadia dans Domaine (2009), c’était extraordinaire. Elle a une façon unique d’être à la fois très précise et chaotique. Elle est très mystérieuse et j’adore sa façon de marcher. J’ai toujours travaillé avec des acteurs dans l’espoir qu’ils me dépassent, qu’ils dépassent mes idées ou qu’ils dépassent le cadre du film. Béatrice Dalle sera toujours plus forte que le scénario que je peux lui proposer. Ces garçons-là, dans Brüder der Nacht, c’est pareil, tu ne peux pas les maîtriser, leur dire quoi faire. Même si je ne suis pas leur frère, il s’est instauré entre nous un rapport fraternel, non pas un rapport d’égalité – ce serait naïf de le croire – mais un rapport non hiérarchique, qui évolue tout le temps, un rapport vivant. Il y avait une envie de cinéma des deux côtés, même si elle se formulait différemment chez eux et chez moi. Peut-être est-ce dans ce dernier film que je me suis véritablement libéré. Comment faire en sorte que quelque chose puisse arriver et que le film puisse dépasser son propre projet ?

C. : Dans Brüder der Nacht, vous filmez dans des lieux vides et impersonnels, des non-lieux qui deviennent ainsi habités, comme des espaces possibles de projection de soi : un porche d’entrée, un sas en verre, des marches d’escaliers, un couloir. Quel est le rapport à l’espace dans le film, qui hésite entre les rues viennoises filmées de nuit, ces espaces interstitiels, l’appartement et le bar ?

P. C. : Comme je l’ai dit, j’aime filmer les déplacements, montrer des personnes qui tentent par la marche de maîtriser l’espace, le monde, mais n’y arrivent évidemment pas, puisqu’on ne peut pas maîtriser le monde. Dans Boys like us, c’était une question de rythme : comment on n’arrive pas à être dans le rythme de sa vie, comment on marche trop vite. Les garçons de Brüder der Nacht n’aiment pas marcher du tout et d’ailleurs ne marchent jamais. La question s’est donc posée différemment. Comment peut-on aller nulle part ? Comment peut-on s’être arrêté ? Ces garçons sont dans un présent permanent, à l’arrêt, mais ils parlent beaucoup. La parole aussi est un mouvement. J’avais totalement oublié Genet pendant le tournage, mais au montage, il m’est revenu. C’est leur façon de parler – cette structure un peu baroque, circulaire de leur parole – qui m’a fait penser à lui. Dans sa pièce Le Balcon, Genet appelle le bordel « une maison d’illusions ». Dans le cinéma français, la question de la maison est souvent centrale, la propriété, l’héritage… J’ai remarqué que dans mes films, personne n’a jamais de maison. Mais les films sont peut-être des maisons, « des maisons d’illusions ». Avec Brüder der Nacht, je voulais peut-être offrir une maison à ces garçons, certes provisoire et illusoire, mais une maison quand même.

Dans Brüder der Nacht, une question très pratique et donc essentielle s’est posée : où tourner ? Il était hors de question que ce soit uniquement dans le bar, qui est leur lieu de travail et où ils s’exposent surtout en tant qu’objets de désir. Je voulais les atteindre eux, en tant que personnes. (C’est aussi pour cela que je n’ai pas filmé la « cabine », car il me semble qu’ici, ils ne sont plus qu’objet.) J’ai essayé de tourner en extérieur, mais c’était l’hiver, il faisait froid et, comme je l’ai dit, ils ne marchent jamais dans les rues, dans Vienne, c’était donc totalement artificiel. Par ailleurs, les appartements vétustes où ils dorment ne leur « appartiennent » pas, ils ne font qu’y passer. On y a tourné un peu, mais c’était impossible d’y passer plus de temps.

Dans l’entre-deux-guerres, la ville de Vienne, dirigée par les communistes, a lancé un vaste programme social et a construit d’innombrables logements sociaux. Dans ces très beaux bâtiments, immenses, presque majestueux, il y a toujours un Spielraum, un espace de jeux pour les enfants. Quand on a préparé le film, je me suis souvenu de ça. On a donc loué des « espaces de jeux », des bars vides, une petite discothèque en ruine, un salon de coiffure, un garage, des lieux plutôt chaleureux… et on en a fait nos « studios de tournage ». On chauffait ces lieux, il y avait à boire et à manger, de la musique… Les garçons aimaient venir, y trainer et, petit à petit, nous glissions ensemble dans la scène. Cette idée de Spielraum a vraiment fait beaucoup pour le film : nous avions des lieux où nous pouvions nous retrouver, passer du temps, et, comme dans un « atelier d’improvisation », inventer ensemble le film. Evidemment, les espaces ne sont pas clairement identifiés dans le film parce que je les mélange, mais on a loué quatre Spielräume différents. La scène du coiffeur était une demande d’un des garçons, qui voudrait en faire son métier. Donc on lui a loué cet espace. On essayait d’exaucer tous leurs vœux. Et là, après avoir joué au coiffeur quelque temps, ils se mettent à danser, de manière totalement surprenante. Finalement, on a joué ensemble à faire du cinéma, comme on peut jouer à cache-cache ou à autre chose. Alors, il fallait que ça brille, que le plateau ressemble à un vrai plateau de cinéma : des lumières, de la couleur, des costumes, de la fumée, etc. L’équipe de tournage était légère, cinq personnes. Avec les garçons nous formions un petit groupe, le petit groupe qui joue toutes les nuits à faire un film.

Cette idée de Spielraum m’a aussi permis de trouver la bonne manière de les rémunérer. Il était évident que j’allais les payer puisqu’ils donnaient de leur temps de travail. Mais je savais aussi qu’ils étaient prêts à tout pour de l’argent. Ils viennent tous à peu près du même coin, dans le sud de la Bulgarie où ils vivent dans des bidonvilles. Ils sont exclus de la société bulgare, ils n’ont aucun avenir là-bas, et une fois qu’ils sont mariés et pères, leur famille les envoie à l’étranger chercher de l’argent. C’était donc important pour moi de ne pas utiliser ce besoin urgent d’argent. Je voulais leur laisser la possibilité de résister au film. La solution qu’on a trouvée c’est de payer leur présence sur le plateau de tournage, dans les Spielräume. On les payait à l’heure. Qu’ils tournent ou pas, ils étaient payés la même chose. Ceux qui jouent ont donc vraiment le désir de jouer. Et je crois qu’on sent qu’ils aiment la caméra.

C. : Quel imaginaire cinématographique travaille le film ? On pense bien sûr à Fassbinder, Kenneth Anger, Jean Genet, voire Pasolini par moments. Dans quelle mesure est-il une émanation de votre regard de cinéaste ou est-il ancré dans la réalité que vous filmez ?

P. C. : Ces images étaient là dès que je les ai rencontrés. N’oublions pas que la prostitution, c’est aussi imiter un désir, jouer avec des codes et des clichés. Ce qu’on fait aussi au cinéma. Les garçons s’inventent des rôles et rejouent dans leur travail des stéréotypes gay. Tout cela est déjà chez Anger, Fassbinder ou Pasolini. Dans la fabrication du film, je pense que ces grands cinéastes m’ont surtout libéré. Comme si les films de Fassbinder me disaient qu’on a le droit de faire du cinéma avec tout ça. Par exemple, je me suis permis d’introduire des codes comme celui du marin parce que les garçons utilisaient eux aussi des codes avec les clients pour les exciter. Ce sont leurs vestes de cuir, pas les miennes. Je me suis dit qu’il fallait jouer avec ces codes, les défaire et les refaire… C’était des outils plutôt que des références. Je n’ai pas le même rapport à ces garçons que par exemple Pasolini ou Genet, je ne les désire pas. Ces codes n’étaient donc pas là pour mettre en image un désir, mais plutôt pour jouer avec, pour détourner ou s’approprier leurs sens, pour exploser le cadre dans lequel ils s’inscrivent habituellement.

C. : Il existe une certaine porosité des frontières entre le documentaire et la fiction dans Brüder der Nacht, comme un dépassement qui condense les différentes orientations de votre cinéma. Comment la fiction s’est-elle immiscée dans le réel de ces jeunes hommes ? Quel est la part d’improvisation et la part d’écriture ?

P. C. : Dans leur vie, ces garçons jouent tout le temps. Je n’ai jamais cherché à les mettre à nu. Je les aimais et je voulais les protéger. Je voulais qu’ils puissent dans le film, comme dans leur vie, mentir, travestir et exagérer, c’est-à-dire que la caméra ne les amène pas à changer la forme de leur rapport au réel. Les outils de la fiction sont aussi des outils de protection. Si je dis à quelqu’un qu’il a le droit de mentir, c’est théorique. Si je l’éclaire en rose ou en vert et que je lui propose de mettre un costume, il comprend qu’il a le droit de jouer, de dire ce qu’il veut. Et je soupçonnais que le jeu, beaucoup plus que l’aveu, serait une fenêtre vers leur réel. Pendant que le chef opérateur installait la lumière, je parlais avec les garçons, de tout et n’importe quoi, et petit à petit la scène à filmer se dessinait. Rien n’était écrit. La lumière nous mettait juste dans un état particulier… Les garçons commençaient à improviser à partir de leur vie, des rapports entre eux, de leurs problèmes ou d’une histoire inventée par eux. Ils faisaient ce qu’ils voulaient. Assez tard, ils ont compris que l’on pouvait faire plusieurs prises et ils ont découvert le champ-contrechamp. C’était mon but : leur offrir un film et qu’ils le prennent. Pour la scène du coiffeur, un des deux garçons m’a demandé si je voulais un jeu à l’américaine. J’ai évidemment dit oui et ça a donné cette très belle danse. De manière générale, sur ce film, j’étais surtout chauffeur de salle. On est assez libre quand on tourne un documentaire, car il y a moins de pression financière. J’ai donc pu inventer ma méthode, ce que je n’ai pas toujours réussi à faire sur mes fictions. Tout ça s’est imposé quand j’ai compris que j’avais affaire à des enfants, même s’ils sont tous pères depuis l’âge de quatorze ou seize ans. Il y a un vrai paradoxe : à Vienne, ils sont dans une sujétion assez terrible et en même temps ils sont libres comme jamais. Ils n’ont pas eu vraiment d’enfance et là, pour la première fois, loin de leurs familles, loin de toute responsabilité, ils peuvent faire toutes les bêtises qu’ils veulent. Le film est d’une certaine manière le prolongement de ces bêtises.

C. : Dans Domaine et Boys like us, on trouve déjà cette faculté à concevoir des parenthèses chorégraphiées, comme des capsules hors du temps du récit, souvent relayées par l’usage de la musique. Dans Brüder der Nacht, il n’est plus question de césure, à l’image de la dernière séquence où la musique, d’abord diégétique, ancre les personnages profondément dans le réel, pour s’en éloigner progressivement à mesure que la musique extra-diégétique prend le dessus. Comment concevez-vous l’usage de la musique, récurrent, dans vos films ?

P. C. : J’adore filmer la danse et j’adore filmer la parole. Mais, comme Rohmer, je conçois la parole plus comme une action, que comme un vecteur de sens. La forme de la parole m’émeut autant que ce qui est dit, sinon plus. La parole, c’est déjà de la danse. Par ailleurs, je pense que la danse et le cinéma ont beaucoup de choses à se dire. Dès le début, le cinéma enregistrait un mouvement, donc de la danse. Tout vient de là. J’ai tourné Brüder der Nacht pour la scène finale de la boîte de nuit. Cette boîte est absolument dingue… Elle s’appelle « La liberté viennoise ». La façon de danser des garçons n’est pas du tout influencée par les clips américains – qu’ils ne connaissent pas – mais par la musique bulgare et turc, un univers oriental. Ils ont une façon de danser à la fois saccadée et sensuelle, proche de la transe.

Depuis Boys like us, j’ai développé un goût un peu étrange pour la musique de film exagérée, qui vient dire des choses qui sont absentes de l’image. Le rapport de force entre la musique et l’image m’intéresse. La musique peut dévoiler la pauvreté, la petitesse de l’image, et en même temps révéler la vie cachée derrière elle. Elle crée différentes distances, elle nous rapproche ou nous éloigne de ce que nous voyions. Et puis, en appuyant si fort avec Gustav Mahler dès le début, j’abats mes cartes en quelque sorte : voilà mes outils, regardons où ils nous mènent.

J’ai monté le film seul et c’était un long processus : la musique m’a permis de trouver le film, son rythme et son ton, la façon dont les scènes s’entremêlent, et de manière plus générale, mon rapport aux garçons. Je fais un croisement entre Vienne, l’Orient et les pays de l’Est, en mélangeant la musique qu’écoute les garçons, le Tchalga, et la « grande musique » autrichienne, dans l’espoir que leur monde puisse dialoguer avec le mien.

C. : Vous qui êtes monteur de formation, comment avez-vous envisagé le travail de montage sur ce film ?

P. C. : Le travail de montage a été long. Déjà, il fallait tout traduire. Les garçons parlent une langue très spécifique qu’ils sont seuls à comprendre. C’est un mélange de romani, de bulgare, de turc et d’argot viennois. J’avais un traducteur bulgare sur le tournage. Le premier jour, j’ai demandé aux garçons de parler en bulgare, mais j’avais l’impression de voir des enfants de chœur parler de sexe. Ils n’arrivaient plus à bouger, à s’exprimer comme d’habitude. Ils ont donc repris naturellement leur langue. Et j’ai décidé de tourner le film sans les comprendre. Au montage, il a fallu quatre traducteurs : c’était un travail minutieux, du mot à mot. Les sous-titres sont forcément réducteurs, on a dû faire le deuil de pas mal de choses. Mais la vraie difficulté de ce montage a été le groupe – il n’y a pas de héros qu’on pourrait suivre – et le fait que ces garçons ne vivent qu’au présent, hors du temps. Ils ne se projettent pas dans l’avenir et n’ont pas de passé, ou du moins n’en parlent jamais. Ils sont dans un présent permanent, euphorique et morbide à la fois. Le personnage qu’interprète Béatrice Dalle dans Domaine est un peu comme ça. Les garçons sont pris dans un temps qui tourne en rond. C’est difficile à rendre au montage, ce temps cyclique, la force centrifuge de ces corps (et surtout de cette parole) qui n’avancent pas. Je ne voulais surtout pas créer une fausse narration ou une fausse fin, où ils seraient par exemple rentrés en Bulgarie. Tout est à l’arrêt. Mais à la fin du film, la bulle (spatiale et temporelle) explose d’elle-même.

C. : Les articulations entre les espaces fictionnels et les moments très bruts du réel que vous filmez ne sont pas verrouillées, le passage entre les différents régimes d’images se fait comme sur un plan incliné, un glissement de terrain : comment avez-vous envisager cet arc de montage ?

P. C. : Ces garçons vivent dans un monde où les frontières entre le vrai et le faux, la vérité et le mensonge, le réel et le fantasme sont totalement brouillées. Je n’ai donc jamais fait la différence entre les moments plus fictionnels et les moments plus bruts. Tout s’est tout de suite mélangé. Mon principal souci au montage a été de partager aves le spectateur ce que je ressentais pour ces garçons, c’est-à-dire, ma fascination, mon amour et mon admiration. J’imagine – mais on oublie assez rapidement les logiques internes d’un montage – que j’ai tenté de créer un rapprochement : petit à petit, on se rapproche, les scènes deviennent plus intimes, on connaît mieux les garçons. Il fallait accepter le groupe et en même temps identifier les personnes. Au fil du tournage, certains garçons ressentaient le besoin de dire certaines choses. Dans la scène de l’ascenseur, par exemple, Stefan et Vassili effleurent une certaine idée du futur. Pour la première fois, on ressent un autre rapport au temps. C’est très émouvant. Je savais relativement tôt que la boîte de nuit serait le finale : fini les mots, il n’y a plus rien à dire, tout le monde danse, à la fois ensemble et fondamentalement seul.

C. : Votre film ne se contente pas d’une opposition binaire entre documentaire et fiction. Il parcourt au contraire tout un feuilleté de niveaux entre les deux, toute une série de variations entre les deux pôles. Comment avez-vous conçu ce dégradé, avec toute la gamme de variations tonales ?

P. C. : En général, les garçons ne savent pas eux-mêmes quand ils sont dans le vrai ou dans le faux. Comment le saurais-je moi alors ? Je n’ai jamais eu l’idée de mélanger le documentaire et la fiction, je n’ai tout simplement pas trouvé la limite entre les deux dans leurs vies. Déjà la prostitution crée ce trouble : on imite un désir pour quelqu’un, on est dans la fiction. Au début du montage, j’ai cherché à classer les plans selon leur valeur plus ou moins documentaire. C’était évidemment impossible. Je vais donner un exemple : il y a une scène où deux frères se disputent réellement. En même temps, on est dans la fiction : à grand renfort de gestes et d’invectives, les deux frères mettent en scène leur dispute. Ces différentes tonalités, ces différents degrés d’intensité dans leur présence n’ont pas été dirigés. Il y a des scènes plus construites, mais c’est eux qui les ont construites. Ce sont des garçons qui jouent en permanence, qui se la racontent tout le temps, et moi, mon rôle n’est certainement pas d’identifier les limites de quoi que ce soit.

Dans la scène finale de la boîte de nuit, tout est condensé, c’est comme une synthèse du film. Tout le groupe est réuni et danse. Danser, c’est être dans le présent absolu. Les garçons sont très virils, voire violents, et en même temps circule entre eux une forme de désir que je n’arrive pas à nommer. (La question de l’identité sexuelle est une question très occidentale, ce n’est pas du tout la leur.) Il n’y aucune femme, que des travestis, comme des ersatz de féminité. Dans cette boîte de nuit, tout est mélangé : le plaisir, la force, la solitude et la mort. Il y a quelque chose de morbide dans cette scène, comme si on dansait vers la mort. Dans ce huis clos, le temps est figé, pétrifié. Le jour se lève, une nouvelle journée commence, mais nous n’avons aucune idée de quoi sera fait l’avenir de ces garçons. C’était une scène très émouvante et assez dure à tourner. Elle ne pouvait avoir lieu qu’une seule fois. On a un peu éclairé, mais c’est tout. On a tourné jusqu’à 6h du matin. C’était une nuit de tournage et quatre mois de montage. Tous les jours, je l’ai reprise. Cette séquence, c’est de la haute couture.

C. : Dans Les Messieurs, les marques d’énonciation sont nombreuses (interpellations directes, dispositif qui se fait sentir, présence sonore, etc.) et semblent avoir disparu dans Brüder der Nacht : est-ce le passage à la fiction qui a redéfini en quelque sorte la « voix-je », qui se manifeste différemment ? Quelle place donnez-vous à cette part autobiographique ?

P. C. : Souvent, les premiers long-métrages racontent ce qui a fait que nous sommes ce que nous sommes. Là, j’ai eu la chance de rencontrer des gens très différents de moi, auxquels je ne pouvais pas m’identifier et qui m’ont amené ailleurs. J’ai fait ce film parce que leur monde me semblait profondément mystérieux, parce je ne le comprenais pas, ou seulement en partie. Mettre de la clarté, de l’ordre dans tout cela (en utilisant une voix off, en intervenant ou en faisant un montage plus explicatif) m’aurait semblé être la chose la plus artificielle, la plus injuste et la plus vulgaire possible. Plus que le réel cru qu’ils vivent, ce qui m’intéressait c’était comment ils jouent avec lui, comment ils s’en arrangent compte tenu de ce qu’ils subissent, comment ils sont quand même les acteurs de leur vie. Vincent Dieutre m’a dit que le film lui évoquait davantage Warhol que Fassbinder : mon film serait une Factory, un monde parallèle où chacun peut se réinventer et devenir une star. J’ai crée ce lieu, j’ai laissé y arriver ce qui pouvait y arriver, il n’y avait rien à ajouter, rien à dire.

C. : Dans le bar, la présence des clients a-t-elle posé problème ? Comment s’est passé le tournage avec eux ?

P. C. : Je connais bien les clients pour avoir passé un an là-bas. Je n’ai rien contre eux. Ils ont parfois des relations assez belles, complexes, avec les garçons. Mais il était clair que je ne voulais pas faire le film avec eux. C’était d’abord une question de langue. Les clients parlent allemand et, contrairement aux garçons, savent lire et écrire. Ils veulent expliquer le fonctionnement de ce monde, dire pourquoi ils viennent dans ce bar, ils se justifient beaucoup… Une bonne partie d’entre eux voulaient participer au film. J’ai refusé, car j’étais certain que nous n’aurions jamais vraiment entendu les garçons si d’autres voix, en l’occurrence allemandes, avaient expliqué ce que nous voyons. Je voulais entendre les garçons, ce qu’ils ont à nous dire. Un des enjeux du film a été de renverser le rapport de force entre les clients et les garçons : ce sont les garçons qui nous parlent des clients, et pas l’inverse. Trois clients apparaissent finalement dans le film, car il m’a semblé intéressant de montrer à un moment le contre-champ de ce que raconte et rejoue les garçons. Cela a d’ailleurs beaucoup amusé les garçons de voir à quel point les clients se débrouillaient mal devant la caméra.

C. : Concernant la réception du film, pensez-vous que les garçons soient le véhicule de l’émotion, puissante, qui étreint le spectateur ?

P. C. : Oui, je le sens très fort. Je vais dire une grosse banalité, mais, au fond, on va au cinéma pour aimer des gens. Les bons metteurs en scène de cinéma sont ceux qui sont capables de rendre un personnage vivant et aimable. Et puis, qu’est-ce qu’un grand acteur ? Je ne pense pas que ce soit quelqu’un qui sache bien imiter des émotions, mais quelqu’un qui invente des mouvements. Stefan, quand il joue l’ivresse au début du film, invente des mouvements. J’étais sidéré, je n’avais jamais vu ces mouvements-là. Il voulait absolument jouer l’ivresse et l’a fait de manière unique. C’est un grand acteur et je crois que c’est pour cela qu’on l’aime. Un peu comme Jean-Pierre Léaud, qui bouge comme personne d’autre.

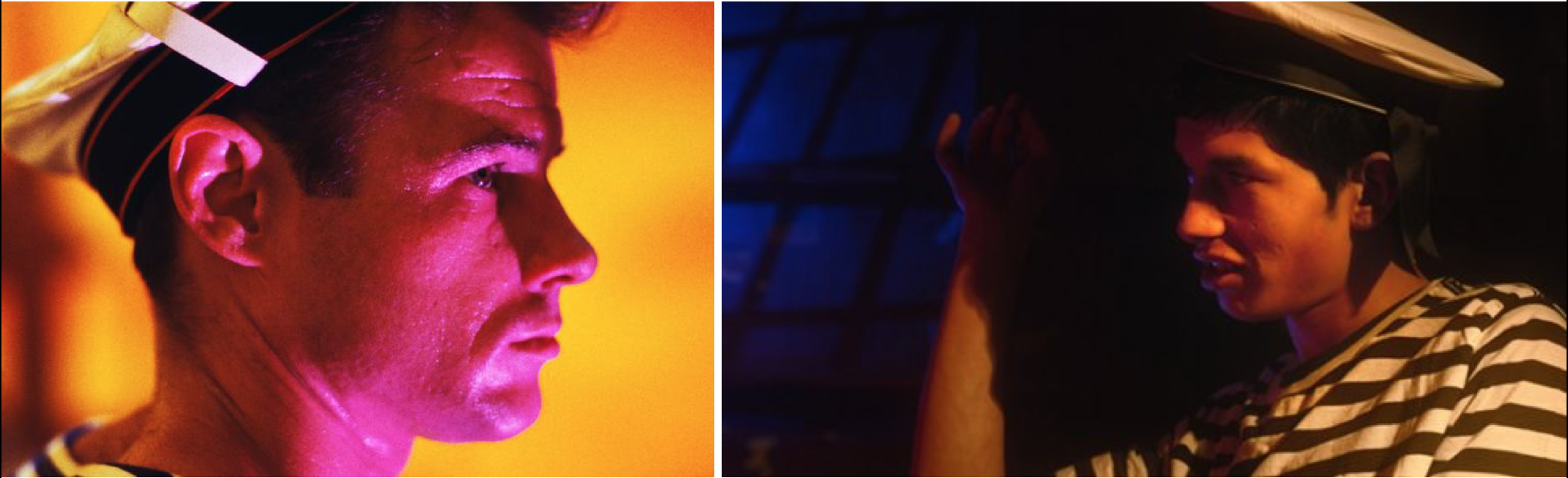

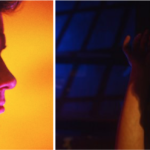

Images : Brüder der Nacht (Patric Chiha, 2016) / Querelle (Rainer Werner Fassbinder, 1982) - Brüder der Nacht / Un chant d'amour (Jean Genet, 1950) - Brüder der Nacht / Brüder der Nacht - Twixt (Francis Ford Coppola, 2012) / Brüder der Nacht.