Jacques Aumont

Voyage(s) en fac(s)

Comme beaucoup d’étudiants, nous avons d’abord rencontré Jacques Aumont sur les couvertures d’ouvrages à destination d’apprentis analystes. Plus tard, lorsque à l’âge des manuels succédait celui des essais, nous l’avons retrouvé sous une plume similaire – toujours limpide et un peu sautillante – marquant des traits plus courbes et audacieux, qui ne nous guidaient plus dans le repérage des grandes unités ou des détails symptomaux mais nous poussaient à traverser la mémoire godardienne du cinéma (Amnésies, 1999) ou à se plonger dans le Léthé filmique (L’Attrait de l’oubli, 2017), à revoir les catégories en usage dans l’histoire du cinéma (Moderne ?, 2007) ou à interroger le visible et son Autre (Doublures du visible, 2021) – et ce n’est là qu’une liste bien partielle de toutes ses invitations livresques à voir et à penser. Le hasard des biographies nous a par contre empêchés de compter parmi ses étudiants. Aussi son dernier ouvrage nous a-t-il semblé permettre de pallier ce manque, parce qu’il a, d’une part, motivé l’échange retranscrit ici, parce qu’il raconte d’autre part cette facette ignorée de nous, le pédagogue en action. Se présentant comme un roman, Mes Universités étonne d’abord par l’aridité du terrain sur lequel il situe l’exercice de rétrospection. Ne cédant guère à la facilité de l’anecdote croustillante, contenant avec une juste pudeur les épanchements trop personnels, Jacques Aumont retrace sa formation scolaire et son parcours professionnel. Se dessine au fil des chapitres une forme d’autoportrait par les milieux – le Service de Recherche de l’ORTF dirigé par Pierre Schaeffer ; la cinéphilie et les Cahiers tendance Mao ; la formation des départements d’études cinématographiques ; les expériences d’enseignement aux Etats-Unis –, rendant sensible la part de hasard et de collectif qui entrent dans une vie, restituant aussi, à travers le récit de quelques chicanes administratives ou de copinages corticaux, l’histoire intellectuelle et institutionnelle de la transmission du cinéma en France. Ce regard dans le rétroviseur, jeté en priorité sur les amphis et salles de classe, méritait qu’on lui renvoie un reflet interrogatif. Jacques Aumont a bien voulu nous répondre avec la malice émanant en tant d’endroits de ses livres, tout en précisant ce scepticisme sain qui, chez lui, reste inséparable d’une théorie désencombrée des baudruches conceptuelles. On imagine donc bien à quel point l’écouter est décapant.

Débordements : Vous répétez en plusieurs endroits du livre que vous n’entendez pas y raconter votre vie, ce qui peut troubler un lecteur confronté avant tout à vos séries d’expériences intellectuelles, relationnelles et parfois intimes. Si donc ce n’est pas votre « vie », que pensez-vous donc raconter ? Et à quelle généalogie littéraire ou critique rattacheriez-vous cet ouvrage ?

Jacques Aumont: Le livre vient d’une envie ancienne, non de raconter ma vie, à la façon d’Annie Ernaux par exemple, mais plutôt d’opérer un retour personnel sur ma trajectoire professionnelle, et de la comprendre un peu mieux. Comme je le raconte, cela a été une série de bifurcations franchement inattendues, que j’ai acceptées à mesure, et même dans lesquelles je me suis engouffré avec de plus en plus de plaisir et de persistance. C’est ce qui, après bien des hésitations, m’a poussé à faire ce livre : le sentiment que j’avais eu la chance de me trouver là lorsque les études de cinéma ont commencé, de manière inattendue, et sur un mode qui est aujourd’hui à peu près inimaginable tant il se trouve aux antipodes des pratiques académiques actuelles. Il y a donc aussi, j’espère, une valeur historique dans ce témoignage, tout particulièrement pour ce qui concerne mes vingt premières années d’enseignement universitaire. Quant à communiquer une expérience personnelle à des lecteurs, c’est un choix toujours risqué, même si je parle fort peu de ma vie intime. J’espère que cela peut intéresser au delà du cercle de mes collègues et de mes amis.

Je n’ai pas suivi de modèle à proprement parler, même si le titre vient d’un livre de Gorki. En revanche, j’ai été pour ainsi dire soulagé par la lecture de différents récits d’expérience, qui m’ont permis de penser que mon projet n’était pas déplacé. Il y a eu d’une part le livre d’entretien avec Raymond Bellour que Gabriel a suscité avec Alice Leroy (Dans la compagnie des œuvres, Rouge Profond, 2017), qui fait le choix radical de ne parler à 99% que de ses recherches et de ses livres. Et d’un autre côté, le très savoureux livre de Noël Herpe, Souvenirs/Écran, qui obéit à une logique à peu près opposée : il raconte ses expériences de présentation de films, certes, mais sans nous épargner des anecdotes privées, et en donnant ses opinions à chaque page. Ensemble, ils m’ont moins inspiré que libéré d’un mauvais Surmoi, qui m’interdisait de raconter ma petite histoire parce que je n’y voyais rien d’autre qu’un ennuyeux narcissisme. Alors que le but était de prendre mon cas personnel comme prétexte pour raconter des faisceaux d’événements, évoquer des réseaux de personnes, et réfléchir un tantinet sur ce que peut être l’enseignement « du cinéma ».

Par ailleurs, le livre n’aurait pas été écrit sans la forte suggestion de Marest, qui a eu envie d’éditer ce « roman », et qui m’a poussé à l’écrire le plus légèrement possible. J’espère y avoir été suffisamment ironique, envers moi-même et les autres, ce qui est la moindre des politesses.

D. : C’est drôle que vous esquintiez Annie Ernaux, que beaucoup veulent réduire à une littérature du « sale petit secret » alors qu’elle est probablement celle qui a le plus élaboré une forme d’autobiographie collective. Et c’est justement pour cela que, en vous lisant, je pensais à un livre comme Les Années, qui, comme le votre, raconte une génération. C’était aussi, d’une autre façon, le projet des grands mémorialistes, d’un cardinal de Retz ou d’un Saint-Simon, qui excellaient dans le mariage de l’anecdote personnelle et de l’écriture de l’histoire.

J. A.: Loin de moi la prétention de m’autoriser de telles références. L’idée était, plus simplement, de retraverser ma propre traversée de quelque chose qui avait fini par se constituer en milieu alors qu’au départ ce n’en était pas un. Et le tableau de ce milieu passe par le récit des rencontres, puisque sans elles il ne se serait rien passé. Par ailleurs, elles ont été suffisamment disparates, je crois : dans les années quatre-vingt, j’évolue entre d’un côté des gens comme Christian Metz, Roger Odin et Michel Marie, de l’autre Serge Daney, Jean-Marie Straub et Danièle Huillet ou le cercle de Chantal Akerman. C’est aussi pour cela que la chronique de mes jours et années passés garde un aspect narratif (« roman », c’est beaucoup dire, mais enfin…), et ne prétend pas être une enquête exhaustive sur cet espace de circulation autour du cinéma. Ce serait là un travail pour les historiens, qui pourraient un jour s’intéresser à la façon dont le cinéma a atterri à l’université, à cause du geste assez hasardeux d’un ministre, mais sans doute aussi pour des raisons plus profondes.

D. : Vous disiez tout à l’heure que l’université actuelle était aux antipodes de ce qu’elle fut à ses débuts.

J. A. : Quand nous sommes arrivés à l’université, c’était d’abord en tant qu’enseignants ; lorsqu’on a commencé à se prendre au sérieux et à être pris au sérieux, nous sommes devenus des enseignants-chercheurs. Depuis quelques années, cette espèce s’est métamorphosée en remplisseuse de paperasse. Mes collègues encore en activité passent l’essentiel de leur temps à faire des ordres de mission ou à essayer d’obtenir de l’argent pour pouvoir monter des colloques, sans compter d’innombrables autres tâches administratives. On est loin de la liberté que nous avons connue jadis. Bien sûr, il y avait aussi, à l’époque, des ratés dans la machine et des lacunes dans le modèle, mais l’ensemble était plus plastique, dans la mesure où la situation apparaissait clairement comme transitoire, sans qu’on sache trop vers où se dirigeait cette institutionnalisation des études cinématographiques. Et surtout, on n’avait pas encore subi les ravages de la LRU.

D. : Justement, quels sont les grands paliers de l’institutionnalisation des études sur le cinéma ? À partir de quel moment se spécifie le diplôme de cinéma ? Et par quel type de recrutement et de maquettage des formations cela passe-t-il ?

J. A. : Eh bien, c’est pour cela que j’en appelais tout à l’heure à la motivation des historiens, car, pour avoir des dates exactes et des documents précis, il faudrait demander leur concours. Ma mémoire est sélective, mais les universités conservent fort bien leurs archives. Ce qui est sûr, c’est que l’essentiel de ces épisodes se déroule dans les années quatre-vingt. Un geste symbolique fort, pour la reconnaissance de ces études, a été la création du poste de professeur confié à Roger Odin en 1983, même si Henri Agel avait jadis tenu une position analogue. Quant aux causes de ce changement, je n’en suis plus très sûr, mais si je ne me trompe, l’initiative vient des premiers gouvernements de gauche et d’un ministère désireux de clarifier la situation de toutes les filières nouvelles : le cinéma, mais aussi le théâtre ou la communication. Sauf erreur, la licence de cinéma est établie en 1984, à la fois à Paris-3 et à Paris-8 (universités dans lesquelles les départements de cinéma ont des histoires très différentes, soit dit en passant). Ont suivi quelques créations de poste, dont on peut surtout noter qu’ils introduisaient des approches diverses : l’économie pour Laurent Creton, la communication et la publicité pour Chantal Duchet, la photographie pour Philippe Dubois, l’histoire pour Michèle Lagny et Pierre Sorlin. La maîtrise est arrivée dans ces années-là et le doctorat a suivi de peu, autour de 1989-1990, à un moment où le département était sur les rails du modèle universitaire classique et comptait une petite dizaine de titulaires. Les années quatre-vingt-dix auront surtout servi à préciser ces cadres, notamment en mettant sur pieds des maquettes très claires, structurées et progressives, et en doublant le nombre d’enseignants. Au début du millénaire, tout était cadré et n’a plus guère changé, en dehors des mouvements de personnes.

D. : Quels étaient alors les liens entre ce monde universitaire naissant et le milieu « pratique » (techno-artistique) du cinéma ? Les directives ministérielles actuelles fredonnent toujours la chanson de la « professionnalisation », mais l’université française de ces décennies n’était peut-être pas soumise à de telles ritournelles.

J. A. : Effectivement non. Dans tous les départements que j’ai fréquentés, à Lyon-2, à Paris-1, Paris-3 ou aux États-Unis, le rapport avec la profession de cinéaste était tout bonnement inexistant. Je n’ai d’ailleurs pas l’impression qu’il y ait aujourd’hui plus de porosité entre le milieu créatif et le milieu académique, même si l’idée d’échanger est moins tabou. Mais il y a quarante ans, il n’y avait guère de curiosité réciproque. On s’intéressait aux films, pas à l’écosystème des cinéastes – qui eux-mêmes ne se préoccupaient guère de nos analyses. Comme je le dis dans mon livre, cela ne me chagrine pas outre mesure. Ce sont des domaines somme toute assez différents. Je n’ai jamais pensé que l’université doive être avant tout le lieu d’un enseignement pratique, même s’il est toujours intéressant de tourner des exercices filmés – ce que j’ai moi-même très peu fait : aujourd’hui, avec les outils techniques dont chacun dispose, j’agirais sans doute différemment.

D. : Côté facilitations, il y a aussi eu, pour les enseignants, la démultiplication des supports légers ou virtuels, chose qui nous est si commune que l’on en vient à se demander comment s’enseignait le cinéma avant l’âge de la disponibilité numérique des films.

J. A. : Cela fait aussi partie des choses difficilement imaginables aujourd’hui, en effet, même pour moi qui l’ai vécu. J’ai eu la chance qu’à Paris-3, Michel Marie ait dès son arrivée monté une cinémathèque en récupérant des copies, de qualité variable. Il m’est arrivé par exemple de montrer L’Homme de l’Ouest en 16mm, VF et noir et blanc… On ne pouvait de toute façon pas projeter de 35mm dans les salles, et on faisait avec le peu qu’on avait. À l’époque, les cours étaient annuels : sur vingt-cinq semaines, je pouvais disposer, disons, d’une demi-douzaine de films, donc je prenais quatre ou cinq séquences pertinentes dans chacun, et les analysais le temps d’une séance. C’est évidemment cette rareté du matériel de travail qui a poussé au développement de l’analyse de films : si on passe une séance sur cinq minutes d’un film, forcément on doit traquer le détail. Tout cela a changé avec l’arrivée des VHS, en 1980-81. Après cette date, on repérait les professeurs d’analyse de film à leurs sacoches débordant de vidéocassettes calées sur les extraits choisis pour leurs cours.

À côté de cela, on ne s’est jamais privé d’analyser des textes, puisque le but était après tout de transmettre de la théorie. Raison pour laquelle la sémiologie était précieuse, malgré les limites du modèle metzien : au moins, on pouvait faire passer des notions abstraites, certains paradigmes, et en général l’idée que l’étude du film n’était pas celle des émotions qu’il procure ni des états d’âme de son « auteur ». Tout l’art de l’enseignant consistait à montrer que ce n’était pas ennuyeux pour autant.

D. : Et qu’attendiez-vous des étudiants ?

J. A. : Qu’ils souscrivent à ce contrat très simple : « On va réfléchir ensemble », même si dans ceux qui réfléchissent il y en a un d’un peu plus vieux, qui en sait en peu plus et qui propose le terrain de la réflexion tout en la guidant collectivement. On avait la chance de ne pas transmettre un savoir déjà élaboré, mais en voie de constitution. Dans l’ensemble, l’expérience a été plutôt satisfaisante, et même de plus en plus – même si j’ai fini par quitter mon dernier poste, aux Beaux-arts, parce que j’avais l’impression qu’il n’y avait plus de culture commune.

Il est vrai que ce contrat dépend des années du cursus, et qu’il est plus facile à proposer à des étudiants un peu avancés. Alors que la première année de licence demande un long travail pour que tous et toutes comprennent ce qui est en jeu, c’est-à-dire pour qu’ils prennent conscience qu’elles et ils ne sont pas là pour apprendre à devenir cinéastes et qu’il leur est nécessaire d’aller voir autre chose en salle que le dernier Eastwood ou Marvel. Si en plus on parvient à leur faire lire quelques textes classiques, on peut penser qu’on a fait son boulot.

D. : Un passage de Mes universités évoque brièvement votre expérience de jury au Capes et à l’agrégation d’arts plastiques. Or, peu de temps après l’universitarisation des études audiovisuelles se sont mis en place des cursus de cinéma dans le secondaire. Est-ce qu’il y a eu des liens entre les universitaires et ceux qui se sont engagés dans l’élaboration de ces programmes ?

J. A. : Oui. J’exprime d’ailleurs assez crûment dans le même passage mon scepticisme à l’égard des modalités de ces concours et de l’esprit de caste qu’ils peuvent engendrer. Il est drôle de voir à quel point des gens passés par là n’oublient absolument jamais qu’ils sont agrégés, alors même que leur titre n’a que bien peu à voir avec la réalité de l’expérience pédagogique. Ce pour quoi, d’ailleurs, j’ai toujours appartenu au camp opposé à la mise en place d’une agrégation de cinéma. Quant à l’option au baccalauréat, ç’a été d’abord l’affaire de Roger Odin et de Pierre Baqué, et par la suite de Bergala. Je ne me suis moi-même jamais approché de ce dossier (non pas par hostilité, je le précise, mais par incompétence).

D. : Votre livre porte plus sur l’enseignement que sur l’écriture, mais vous n’y évoquez pas moins la plupart de vos ouvrages. On en vient à se demander comment vous conceviez le rapport entre l’oral et l’écrit, l’enseignement et la rédaction ? Vos cours se concevaient-ils comme le lieu d’élaboration de futurs livres ou articles ? Bref, comment avez-vous articulé ces deux facettes de l’activité intellectuelle, qui ne sont jamais dans un strict rapport d’adéquation ?

J. A. : Là aussi, ç’a été le régime de la rencontre. J’ai fait un premier livre parce que j’avais écrit une thèse et que je savais qu’il valait mieux qu’elle soit publiée. J’ai eu la chance à ce moment d’être dans le réseau des élèves de Metz, autour des éditions Albatros. Joël Farges m’a présenté à l’éditeur et tout s’est fait très simplement. Ma seconde publication concernait le projet collectif porté par Michel Marie, Esthétique du film, pour lequel j’ai écrit deux chapitres correspondant plus ou moins à une mise au net de mes notes de cours de l’époque. Après ces deux expériences, je savais que je pouvais continuer, mais cela m’a pris du temps, parce que les années quatre-vingt ont été une décennie assez chahutée sur le plan personnel. Je suis néanmoins parvenu à écrire L’œil interminable, issu d’un cours de maîtrise donné pendant deux ans (la liberté pédagogique, en ce temps, était totale, et je ne sais pas si aujourd’hui j’aurais pu élaborer ainsi mon cours et en tirer un ouvrage). À partir de là, j’étais sur des rails et je ne me suis guère arrêté, alternant sans toujours faire la différence entre des ouvrages de recherche et d’autres mettant au net des cours, comme par exemple L’Image ou L’Interprétation des films.

D. : Vous avez publié des livres chez bon nombre d’éditeurs. Comment avez-vous ressenti l’évolution du paysage éditorial en cinéma ?

J. A. : J’ai eu des expériences très variables avec les éditeurs. Avec Albatros, la relation était cordiale et aucune censure n’était exercée, mais il ne fallait pas espérer gagner de l’argent. Du côté de Nathan et Armand Colin, l’aventure a duré près de quarante ans et la diffusion a été bien supérieure, évidemment. Dans ce genre de grande maison, les interlocuteurs changent souvent, sont plus ou moins sympathiques mais font toujours à peu près le même travail. Dans les petites maisons d’édition, tout dépend de la personne. Regardez Jungblut avec Yellow Now, Astic avec Rouge Profond ou les équipes de Vrin ou de Mimésis : tout repose sur très peu de gens, mais très investis.

Je ne suis d’ailleurs pas sûr qu’il y ait eu hier plus de facilités d’édition qu’aujourd’hui. Dans les années 1970, les Presses universitaires de Lyon étaient à peu près les seules, alors qu’il en existe maintenant dix ou quinze en France. En revanche, il y a de moins en moins d’éditeurs indépendants, et la survie et l’efficacité de ceux qui restent forcent l’admiration. Le grand changement, c’est le rapport aux financements par les laboratoires. Je n’ai jamais eu à faire financer la publication de mes livres par mon département, alors qu’aujourd’hui il est presque automatique qu’un éditeur demande une subvention à l’université de rattachement de l’auteur. Un vieux comme moi, qui marche sur la vitesse acquise, n’a pas trop de problèmes, mais j’ai vu trop de fois de plus jeunes collègues dans des situations éditoriales douloureuses.

D. : Vous dites vers le terme du livre que votre domaine d’étude aura finalement été « l’esthétique », sans risquer néanmoins d’en donner une définition précise. C’est d’autant plus intéressant que vous expliquez, d’une part, que les études de cinéma ne sont pas une science, d’autre part qu’il n’y a plus aujourd’hui de théories directrices, ce dont vous semblez vous réjouir. Dès lors, comment qualifier ce type de savoir, comment le circonscrire aussi, et bien sûr comment définir ce terme chargé d’une si longue histoire ?

J.A. : Je ne me réjouis nullement de l’absence de théories directrices ; je regrette – c’est autre chose – qu’elles soient trop souvent remplacées par des idéologies ou des croyances. J’aimerais beaucoup, par exemple, qu’il existe davantage d’approches sociologiques sérieuses du cinéma, qui seraient très utiles.

Quant à l’esthétique, je prends le terme dans son sens kantien. L’idée est que nous n’avons pas grand-chose pour nous repérer dans le monde hormis nos sens, et que cette étrange situation peut nous mener vers la pensée. En gros, il s’agit de partir de ce qui est perceptible pour comprendre et éventuellement nommer certains phénomènes. C’est une définition imprécise, mais classique, et que j’ai longuement précisée dans plusieurs textes, récents ou moins récents. Mon principal souci est que l’on ne prenne pas l’esthétique comme une science du beau. Le beau ne m’intéresse pas (professionnellement, j’entends, car par ailleurs, il m’est vital). À défaut de concepts, l’esthétique a des notions, comme celles de forme ou de pertinence, qui permettent de travailler.

D. : Dans ce cas, quel type de savoir l’analyse esthétique produit-elle ?

J.A. : L’analyse peut produire un savoir sur un film, mais en même temps, et peut-être principalement, elle produit un savoir sur elle-même. Comme l’histoire, qui produit avant tout un savoir sur l’histoire. Je suis de ce point de vue très fidèle à Paul Veyne, et Comment on écrit l’histoire est un de mes livres de chevet. L’historien n’est pas là pour donner la vérité historique, mais pour produire une réflexion historique qui va permettre de comprendre un peu mieux ce que c’est que de faire de l’histoire. Il est vrai que le privilège du professeur est de pouvoir sentir le changement de regard qui s’opère dans un groupe d’étudiants au fil de l’analyse. C’est agréable, peut-être utile. Mais en tant que chercheur, l’analyste réfléchit avant tout au geste analytique, aux moyens de l’améliorer. Mon travail a été de plus en plus celui-là, que ce soit sur l’analyse, la fiction ou la mise en scène.

J’ai republié tout récemment, sous le titre Comment pensent les films, un ouvrage de 1996 qui était composé de six chapitres théoriques et sept commentaires de films. En le relisant, il m’est apparu qu’il n’y avait aucun intérêt à republier ces commentaires. Non que les textes étaient ratés, mais il n’y avait pas de réelle méthode analytique à l’oeuvre. J’ai donc préféré reprendre la partie théorique, en la modifiant dans la mesure du possible, et en ajoutant divers prolongements. On y trouve entre autres un développement un peu plus détaillé sur l’esthétique, et ce que j’en espère.

D. : Vos livres semblent écarter tout souci d’historicisation.

J.A. : Je n’ai ni la technique, ni la patience de l’historien, et par ailleurs, j’ai une haute idée du métier d’historien. Je vois nombre de mes camarades et amis critiques mettre sur leur carte de visite « historien du cinéma ». C’est pour le moins optimiste. Sans vouloir être méchant, je pense que la critique (en France et ailleurs) a surtout retardé le travail historique, en créant des entités imaginaires comme le cinéma maniériste ou la modernité rossellinienne. Et bien sûr, en perpétuant le mythe de l’auteur maître, dont le film ne ferait que révéler les intentions et la personnalité : après quoi, il n’y a plus qu’à aller de festival en festival pour vivre au jour le jour l’histoire des auteurs de films. Cela n’a pas de sens à mes yeux. On ne fait pas de l’histoire avec des auteurs ou des mouvements, mais avec des formes, des procédés de filmage, et bien sûr des techniques et des modes d’organisation de la production. Le dada auteuriste a pu avoir des vertus mais n’est plus un bon cheval depuis un moment.

Il me semble évident que l’analyste de films doive avoir un bagage historique, et d’un tout autre ordre. Là aussi, les choses on changé, et pour le coup, en bien. Ma génération n’avait pour tout viatique en la matière que les grandes sagas de Georges Sadoul ou Jean Mitry, qui étaient bien approximatives. La parution des deux livres de Deslandes a été un premier choc salutaire, mais c’est sans doute avec le Congrès de Brighton, en 1978, qu’on a vraiment réalisé tout le travail qu’il y avait à faire. Il y a maintenant d’excellents historiens du cinéma, et un analyste trouve là de précieuses munitions pour éviter de dire n’importe quoi.

D. : Comment alors penser la forme au-delà de la signature ?

J.A. : À mon sens, il faut faire un effort pour voir le film avant d’y voir son auteur. Si vous regardez un film comme Days de Tsai Ming-Liang (2020), c’est évidemment compliqué, tant on y voit une subjectivité à l’œuvre. Mais on peut s’y intéresser à l’expérience de la durée, ou à l’expérience du cadre avec des empêchements à la vue, et cela peut être pensé non par le prisme de l’auteur, mais en fonction des possibilités propres à une époque (quelque chose comme les fameuses « formules pathiques » de Warburg, par exemple). Il y a des possibilités formelles dominantes, et d’autres qui sont plus marginales ou plus excentriques, exactement comme dans l’histoire de la peinture. David Bordwell a essayé de faire une histoire du cinéma de Taïwan uniquement à travers des analyses formelles, et en un sens, il est plus cohérent que je ne le suis. Il fuit toute littérature autour des films pour se consacrer à leur description. En mettant en évidence ce qu’il y a de formellement unique dans un groupe de films, il en vient à définir un style, sans ignorer l’histoire culturelle. Je me sépare de lui lorsqu’il établit des catégories stylistiques rigides mais pas toujours bien probantes (le « cinéma paramétrique » par exemple), et aussi parce que je ne partage pas son refus radical de l’empathie avec les films. Je crois que les films sont faits aussi pour produire des affects, et que les reconnaître permet d’avoir des intuitions sur la forme.

D. : Vous revenez très souvent sur votre mélomanie, mais votre conception du cinéma est majoritairement imago-centrée.

J.A. : Comme on dit en anglais : touché. J’en suis hélas conscient. J’ai quelques circonstances atténuantes, et d’abord l’origine de ma réflexion, c’est-à-dire les cours. J’aurais certes pu faire écouter des films en classe, mais cela n’est pas évident. Je me console en me disant que d’autres le font, comme Serge Cardinal. Evidemment, le son a un rôle extrêmement important, variable selon les films. À l’époque où j’étais aux Cahiers, nous avions de grandes discussions d’allure pseudo-marxiste pour savoir si le son était soumis à l’image comme le prolétariat à la bourgeoisie. Et si on regarde les maquettes de licence de Paris-3 lorsque j’y étais, on y verra peu de cours sur le son – presque tous enseignés par Michel Chion alors.

D. : Vous écartez nettement l’analyse de la critique, tout en refusant à la première le statut de science. Qu’est-ce qui, dès lors, soutient un tant soit peu son ambition autonome ? Que peut-on prouver, face à et avec des films ?

J.A. : C’est mon côté popperien. En gros, il n’y a de science que du falsifiable. Nous en sommes très loin dans l’analyse de film. Il peut néanmoins être intéressant de soumettre les analyses à des tests de vérité. Par exemple : était-il techniquement (et idéellement) possible en telle année de faire ce que je dis ? Il y a des indices, historiques et/ou techniques. On peut ensuite se bricoler des régimes de preuves, comme le « test alternatif ». S’il y avait un mouvement d’appareil à la place d’un montage, que se passerait-il ? Je crois qu’on le fait tous spontanément. Cela devient intéressant à partir du moment où l’on explique qu’il s’agit d’une procédure pour mieux comprendre le geste analytique. Mais quand on analyse, on interprète toujours malgré tout. Ce que l’on peut faire, c’est ramener ces petits gestes interprétatifs à un centre identifié. Une fois que l’on sait ce que l’on fait, c’est moins grave – même si l’on se trompe.

D. : Un seul passage, sur la fin, évoque très brièvement les « nouvelles images ». A notre connaissance, vous n’avez que peu sinon pas écrit sur tout ce que l’appellation englobante et floue de « post-cinéma » regroupe : art vidéo, séries, jeux vidéos, etc. Fréquentez-vous néanmoins ces objets ? Quelle est leur place, à vos yeux, au sein des cursus audiovisuels ? Et qu’est-ce que l’étude du cinéma peut apporter à leur compréhension ?

J.A. : J’ai commencé à regarder de l’art vidéo dans les années 1970, grâce à Raymond Bellour ou Anne-Marie Duguet. Je m’en suis parfois servi dans les cours, pour montrer certains phénomènes dans leur état brut. Mais je n’avais pas d’érudition dans ce domaine, et n’ai guère écrit à ce sujet. Aujourd’hui, je cours derrière l’actualité. J’ai appris récemment ce qu’étaient les Generative Adversarial Networks par exemple.

L’idée de post-cinéma, à mon avis, n’a pas beaucoup de sens. Le cinéma, c’est la production d’une œuvre d’image mouvante et temporelle, qui a une cohérence narrative suffisante. Je ne crois pas à la définition du cinéma par le dispositif de la salle obscure. C’est une de mes différences avec Raymond Bellour. Pour moi, Game of Thrones est du cinéma au sens large, comme les feuilletons d’Eugène Sue sont de la littérature. Les émotions et sensations sont les mêmes, les problèmes de récit ou les inventions formelles aussi. Quant au jeu vidéo, je ne le connais qu’à travers mes enfants, et aussi, plus abstraitement, par des réflexions comme celle d’Elsa Boyer dans son beau livre (Le Conflit des perceptions, 2015).

D. : La France a été l’un des premiers pays à ouvrir des départements d’études cinématographiques, et c’est aujourd’hui l’un des derniers à n’avoir pas fait bifurquer ou basculer ces institutions dans le champ académique plus large des « media studies », comme en Allemagne ou aux USA. Comment voyez-vous cette dilution de l’objet cinéma dans un spectre d’études plus large ?

J.A. : Le sens de l’histoire est en effet celui d’une intégration du cinéma à des études plus larges. Sous sa forme historique, le cinéma est voué à disparaître – cela a déjà commencé. Aussi nous ne pourrons plus maintenir très longtemps la fiction du « Cinéma » comme objet d’étude. A quelle vitesse cela ira, il n’est pas possible de le savoir. Personnellement, cela ne me pose aucun problème. Si on se débarrasse de la notion d’art, ce que je me suis efforcé de faire depuis longtemps, il devient possible de penser à égalité les films, les feuilletons, les « films d’artistes » (c’est-à-dire ceux que montre l’institution artistique), et même l’usage courant de la vidéo amateur, comme l’a bien montré Odin. Et peut-être, qui sait, les jeux vidéo et la réalité virtuelle – mais là, on attend toujours les notions et les méthodes pertinentes…

D. : Pourquoi rejeter cette idée d’art, quant au cinéma ?

J.A. : C’est une idée qui a beaucoup occupé les esprits dans les années 1950. Comme la « Nouvelle vague » ou la « modernité », c’était un drapeau extrêmement utile à agiter. Le cinéma est un art, donc il faut lui accorder de l’importance, donc il faut en rendre compte de façon un peu sérieuse. Comme geste tactique, on peut comprendre.

Mais qu’est-ce que cela veut dire exactement ? Comment entend-on le mot « art » ? Est-ce un art au sens institutionnel ? Alors, de la forme la plus triste qui soit, à travers le festival de Cannes ou autres. Est-ce un art au sens de l’expressivité ? Pour cela, il faut croire aux auteurs, et ce n’est pas mon cas. Quant à un rapport à un quelconque idéal du beau… Bref, toutes les définitions de l’art achoppent sur le cinéma. Bien sûr, en tant que machine intellectuelle, esthétique, technique et industrielle, le cinéma est ce qui permet aux films d’exister. Mais l’objet auquel nous avons affaire en tant que critique et analyste, c’est bel et bien le film, dans sa singularité. L’objet des études cinématographiques d’orientation esthétique, c’est l’invention filmique. Tout le reste vient par surcroît.

Parution : 20 janvier 2022.

Edition : Marest.

Nombre de pages : 296.

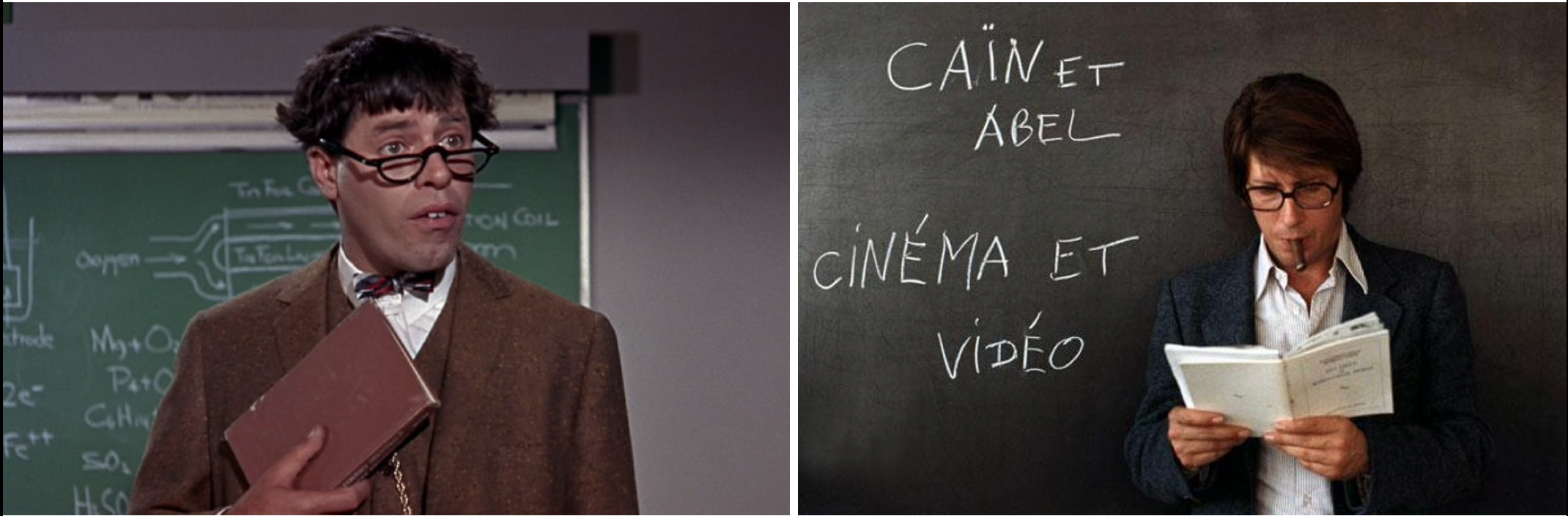

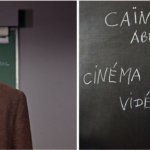

Images : Madame Hyde, Serge Bozon, 2018 / The Nutty Professor, Jerry Lewis, 1963 / Sauve qui peut (la vie), Jean-Luc Godard, 1980 / Days, Tsaï Ming-liang, 2020.