Festival International de Yamagata 2019 (2/3)

Programmes thématiques : obscurité, oubli et sur-visibilité

le 21 janvier 2020

A Yamagata, toutes les années impaires, le documentaire asiatique dialogue avec le meilleur de la production mondiale à travers une sélection de films qui déploie comme en étoile les vertus cardinales de ce festival né il y a tout juste trente ans de la volonté du cinéaste Shinsuke Ogawa. Fondateur du collectif militant Ogawa Pro, celui-ci lutta dans les années 1970 aux côtés des paysans de Sanrizuka contre la construction de l’aéroport de Narita. Installé au creux des montagnes du Tohoku, dans ce grenier du Japon traité d’après certains historiens comme une véritable « colonie de l’intérieur », exploitée et polluée comme le furent (plus encore) la Corée, les Philippines, Taïwan,…, Yamagata est devenu une Mecque du documentaire. A chaque édition, le festivalier peut découvrir comment le documentaire militant continue à irriguer la production cinématographique mondiale, se déployant en une multiplicité de formes, du cinéma expérimental au journal filmé, en passant par le montage d’archives, partout où des peuples luttent pour leur environnement, pour la démocratie, pour la défense de leurs formes de vie ou tout simplement pour que les souffrances du passé ne restent pas vaines.

Pour appréhender cette programmation dans toute sa richesse, notre équipe de critiques étudiant.e.s et enseignant.e.s du Master Pensées du cinéma de l’Ecole normale supérieure de Lyon, s’est dispersée dans les salles pour couvrir tous les films, tous les programmes thématiques, toutes les tables-rondes organisées qui explorent en profondeur des pans entiers de l’histoire du cinéma, accompagnés de publications qui, tels des catalogues augmentés, fourmillent d’analyses, de documents, d’entretiens de toute première qualité. La meilleure manière pour nous de saluer l’extraordinaire qualité de ces programmes a été d’en rendre compte de manière la plus exhaustive possible. Que la longueur nous soit pardonnée ; elle est l’expression d’un sentiment de découverte et d’émerveillement que peu de festivals transmettent autant que Yamagata.

E.D.

« Double Shadows. Where cinema and life converge »

Cinéthologisme

« Le cinéma trouve toujours un chemin » pourrait être la devise du programme Double Shadows renouvelé cette année au Festival de Yamagata pour une deuxième édition. Car si le programme a pour ambition de se placer « à l’endroit où le cinéma et la vie convergent », ce n’est pas seulement parce que les quinze documentaires qui le composent sont des films sur les films, mais bien parce que les spectateur·rice·s sont invitées à considérer le cinéma comme un être vivant. C’est par des mots empruntés à Jonas Mekas que le programmateur, Tsuchida Tamaki, définit l’objet de Double Shadows :

Le cinéma commence à se mouvoir. Le cinéma commence à être conscient des pas qu’il fait. […] Jusqu’à présent, le cinéma ne pouvait que bouger à pas robotiques, le long des rails prévus pour lui. Désormais, il commence à être libre de ses mouvements, à se mouvoir à sa guise, selon ses propres désirs, lesquels déterminent les pas qui seront les siens.

(Jonas Mekas, Movie Journal: The Rise of the New American Cinema, 1959-1971)

D’animal-machine, le cinéma s’est mué en dispositif doué de conscience, organisme libre de ses mouvements. Créature mécanique affranchie des voies tracées par l’industrie, le cinéma est désormais capable de se faufiler dans les interstices dépourvus d’infrastructures, dans les « no cinema lands » abandonnés des impérialismes occidentaux. Double Shadows propose en réalité une démarche éthologique : quelle est cette mystérieuse créature échappée des laboratoires photographiques et des usines à rêves hollywoodiennes ?

Dans l’obscurité d’une de ces pannes de courant qui plongent régulièrement le Soudan dans le noir, les spectateur·rice·s de Yamagata ont eu la chance de l’apercevoir. À la lumière de leurs lampes torches, trois vieillards rejouent la scène finale de Sunset Boulevard de Billy Wilder. L’un d’eux joue les opérateurs, imitant le bruit de la pellicule se dévidant dans le magasin, l’autre, le réalisateur catastrophé et le troisième, drapé dans un foulard bleu, s’avance « Alright, Mr DeMille, I’m ready for my close-up. » Dans le film de 1950, alors que l’actrice s’approche de la caméra, ses contours se brouillent et de la vedette, ne demeure qu’une silhouette fantomatique. Dans le documentaire de Suhaib Gasmelbari, Talking About Trees (2019, Soudan), ce souvenir de cinéma qui prend vie dans les ténèbres d’un bâtiment délabré de Khartoum est cette ombre portée des films qui s’étend jusque dans les régions les plus éloignées du cœur battant du cinéma mondial. Ces doubles des films peuvent ainsi être observés dans la Roumanie de Ceausescu, où les copies, importées clandestinement depuis l’Ouest et sommairement doublées au fond d’une cave par une speakerine au chignon hitchcockien, sont visionnées nuitamment, toutes lumières éteintes, dans le secret d’un appartement (Chuck Norris vs. Communism, Ilinca Calugareanu, 2015, Roumanie). Au même moment, en Asie centrale, alors que personne, en Occident, n’avait jugé le marché thaï suffisamment attractif, des VHS piratées et artisanalement sous-titrées d’un mystérieux marchand de Phuket forment les cinéphilies, cinéastes et critiques de demain (The Master, Nawapol Thamrongrattanarit, 2014, Thaïlande). Ce double qui grandit dans l’ombre du cinéma dominant est aussi la manière dont les films réfléchissent leur propre fabrication, la production des images et des représentations, hors des studios et des circuits de distribution classiques comme en témoigne la diffusion dans Double Shadows de Chronique d’un et de son remake, Reprendre l’été (de Magali Bragard et Séverine Enjolras, 2016, France). Le geste même de faire des films devient un moyen d’interroger la façon dont la violence de l’histoire peut continuer à sourdre dans les angles morts du cinéma (Mute fire, Federico Atehortùa Arteaga, 2019, Colombie), d’explorer ces zones invisibles pour « invoquer les morts dans l’ombre » (Douglas Gordon, I Had Nowhere to Go, sur Jonas Mekas, 2016, États-Unis) et de ne pas laisser toute latitude à « l’oeil sombre et inquisiteur de ce monde violent » (Yervant Gianikian, Angela’s diaries, 2018, Italie).

Occitane Lacurie

« Réalité et réalisme : Iran années 60-80 »

Filmer la révolution en Iran

Si la porosité fondamentale du documentaire à une dimension plus fictionnelle du cinéma n’est plus à prouver, on peut s’étonner malgré tout de la présence centrale du cinéma de fiction dans la section « Réalité et Réalisme : Iran années 60-80 ». Sur les quinze films programmés, sept sont à proprement parler des fictions. Ce prolongement que la réalité offre à la fiction (en témoigne le film de Kiarostami Cas n°1, cas n°2, qui passe d’une rébellion enfantine fictive au cri de guerre lorsque le rythme tapé par les élèves sur leurs tables s’élève même après l’advenue du générique de fin), trouve donc ici le nom de réalisme. On se souvient d’André Bazin considérant que “la tendance “réaliste” (…) a connu des fortunes diverses, mais [que] les formes qu’elle a pu prendre n’ont survécu qu’à proportion de l’invention (ou de la découverte) esthétique (consciente ou non, calculée ou naïve) qu’elle impliquait. Il n’y a pas un mais des réalismes. Chaque époque a le sien, c’est-à-dire la technique et l’esthétique qui peuvent le mieux capter, retenir et restituer ce qu’on veut capter de la réalité.” Reste alors à déterminer ce que pourrait bien être le réalisme du cinéma iranien des années 1960-1980. Tel qu’il est présenté, celui-ci nourrit tout d’abord un lien essentiel avec la réalité de son époque, en en faisant la toile de fond de toutes les histoires qu’il conte, le ressort premier de sa narration, l’environnement immédiat des personnages qu’il met en scène. Ces derniers semblent justement prendre en charge la part fictionnelle de ce cinéma : l’enjeu principal pour eux est toujours de se frayer une place entre les obstacles que la réalité et les lois leur opposent. Les films sélectionnés s’inscrivent dans le temps précis de la Révolution iranienne de 1979, de la modernisation du pays et de la guerre contre l’Irak. On comprend la large part réservée aux films d’éducation qui prônent à leur manière une forme de résistance et de libération. A titre d’exemple, Water, Wind and Dust d’Amir Naderi (présent à Yamagata et engagé lui-même dans la conception de la section) est une ode à la libération et au dépassement des obstacles dressés contre le personnage principal — et en particulier, métaphoriquement, par la loi religieuse.

Ce moment charnière de l’histoire iranienne est aussi celui d’une définition progressive de la modernité du cinéma national, dont chaque film de la programmation constitue l’un des piliers. Ainsi Bahram Beizai est reconnu comme une figure majeure de la Nouvelle Vague iranienne ; de même Sohrab Shaahid Saless, dont trois films ont été présentés, par l’emploi d’acteurs non professionnels, ou par l’attention patiente à la vie de tous les jours, a inspiré des cinéastes des générations suivantes – à commencer par Abbas Kiarostami. L’effort de définition du réalisme du cinéma iranien est en définitive l’occasion de célébrer (en témoigne l’enthousiasme avec lequel les films ont été présentés) la grandeur d’une filmographie qui crie l’urgence de la liberté.

Mathilde Grasset

« Perspectives Japan »

Contre-attaques

Contre-attaquer l’Empire : voilà le but de la programmation de Perspectives Japan. Celle-ci présente une majorité de films contestataires qui, de surcroît, sont en grande partie l’œuvre de réalisatrices (quatre, sur cinq films). En parallèle de la section Cinema With Us, qui dépeint la vie après le désastre, il est ici question de la riposte, voire de la revanche sur des injustices subies. À travers des films qui s’emparent de sujets tels que la bataille d’Okinawa, la catastrophe de Fukushima, le désastre industriel ou le portrait d’un homme libre, il s’agit de redistribuer la parole et de lui donner un écho. Dans Listening to the Air (Komori Haruka, 2018), la protagoniste a d’abord une voix. Sa vie est bouleversée par la catastrophe de Fukushima — sa ville, détruite. Elle passera trois ans à ficeler son émission de radio, qui donne la parole aux habitants de sa région ; les oubliés, les relogés de la catastrophe que personne ne veut entendre. La jeune cinéaste, Komori Haruka, la suit durant plusieurs années, dans un premier temps sur le terrain puis au gré d’entretiens rétrospectifs. Voilà un film “aux bonnes ondes”, qui suit le processus de reconstruction d’une communauté, ou du moins ce qu’il en reste. C’est aussi le but des réalisatrices Chie Mikami et Hanayo Oya. Malgré une esthétique épouvantablement didactique s’apparentant à un mauvais documentaire télé, Boy Soldiers: The Secret War in Okinawa (2018) a le mérite de se pencher sur une part d’ombre de l’armée japonaise (avec force archives et témoignages) et de produire un discours politique engagé, démontrant en quoi les préoccupations des dirigeants n’étaient (et ne sont toujours pas) au diapason de celles du peuple. Il en va de même pour An Ant Strikes Back (Tsuchiya Tokachi, 2019), qui retrace le parcours d’une femme en lutte face à une grande firme japonaise qu’elle accuse d’exploitation chronique envers ses travailleur.euse.s. Même Domains (Kusano Natsuka, 2018), pourtant dénué de grâce et reposant sur un dispositif assez malin pour paraître intelligent, évoque l’œil d’un typhon d’une violence rare. De ces quelques films présentés dans la section Perspectives Japan, on retiendra le constat, assez alarmant et caractéristique de l’époque, que les institutions ne peuvent rien pour nous ; qu’elles ne veulent rien pour nous.

David Fortems

« Yamagata and Film »

Hier, aujourd’hui et demain

Entre la tautologie et le pléonasme, le titre du programme Yamagata and Film semble bien mystérieux : qu’annonce-t-il ? La projection de films produits ou tournés à Yamagata ? Une réflexion sur l’identité du festival ? Un espace de réflexion critique sur le cinéma documentaire ? Tout cela à la fois ? Alors que l’on pouvait craindre une programmation fourre-tout (treize films projetés, un spectacle de danse, des tables rondes, un workshop, une exposition, un « Home Movie Day »), Yamagata and Film s’est imposé comme un moment essentiel du festival. Créé en 2007 dans le but d’attirer les habitants de Yamagata, le programme proposait initialement des films liés à la préfecture et à son histoire, puis a progressivement affiné sa ligne éditoriale pour laisser émerger une réflexion sur les ambitions et le devenir du festival, mais aussi sur les images d’archives, leur diffusion et leur conservation, occasionnant un élargissement notable de la programmation.

Coexistent désormais au sein du programme trois directions complémentaires : d’un côté la présentation de films réalisés, produits ou tournés à Yamagata (« Yamagata Through Images »). De l’autre côté, se poursuit une réflexion sur l’histoire du festival, particulièrement bienvenue à l’occasion de ses trente ans d’existence. Au sein de la catégorie YDFF : Thirty Years : Our past and Our Future, ont été projetés deux documentaires réalisés par Izuka Toshio : le premier, A Movie Capital, réalisé en 1989 lors de la première édition du festival puis monté par Ogawa Shinsuke, retrace les espoirs liés à l’inauguration du premier festival asiatique de film documentaire. Le second, A Movie Capital Again, réalisé en 2007, semble plus inquiet : il évoque les débats liés au changement de statut du festival qui, vingt ans après sa naissance, est devenu une organisation non lucrative. Il est toutefois regrettable que le débat proposé autour de ces films (« Our Past and our Future ») ne soit accessible qu’à un public japonais, faute d’une traduction en anglais.

À ces interrogations s’est naturellement greffé un troisième axe de réflexion autour de la question des archives, qui constitue sans doute l’aspect le plus stimulant du programme. Ont été présentées des versions restaurées et digitalisées de films en 16 mm de Nagano Chiaki, en partenariat avec l’université de Tohoku, bénéficiaire d’un programme de financement pour des recherches sur la conservation et la restauration de films indépendants japonais. Documentant le travail de Mr. Ono, célèbre danseur de Butoh, ces trois films composent un portrait intime (Portrait of Mr. O, 1969), didactique (Mandala of MR. O, tourné en 1971, évoque sa pratique de l’espace et de l’enseignement), et artistique (Mr. Ono’s Book of the Dead, captation d’une performance réalisée en 1973). À la découverte de ces films rares, ont judicieusement fait écho un workshop sur les techniques de scan de pellicules 16 mm, mais aussi des débats, dont une discussion avec les réalisateurs de films programmés en compétition, qui ont partagé leur vision et leur pratique de l’image d’archive, ainsi que des images issues de leurs archives personnelles (« Home Movie Day »), qui ont offert une résonance intime aux discours parfois si révérencieux que semble imposer la question des archives cinématographiques.

Esther Hallé

« Cinema With Us »

Le temps long des catastrophes

Programme emblématique du festival de Yamagata, « Cinema With Us » a cette année encore rassemblé un public fervent autour de films tournés dans la préfecture voisine de Fukushima sur les suites de la catastrophe du 11 mars 2011. Ce programme en solidarité avec les populations en souffrance du Tohoku reflète l’esprit du festival, en écho aux luttes de son fondateur Ogawa Shinsuke aux côtés des paysans de Sanrizuka contre le projet gouvernemental de construction d’un aéroport dans les années 1960-1970, qui donnèrent lieu à une série de chefs-d’œuvres du documentaire japonais. Après deux éditions entièrement occupées par les films sur la catastrophe elle-même dans sa triple dimension (tremblement de terre, tsunami, catastrophe nucléaire) en 2011 et 2013, et une édition 2015 déjà tournée vers l’après, le programmateur qui a succédé à Naoto Ogawa, le chercheur Hosoya Shusei, a favorisé cette année des films qui s’inscrivent dans le temps long de la catastrophe prolongée par le processus complexe de décontamination, par les fuites continues, par la politique d’incitation au retour des populations déplacées et par les questions légitimes quant à la possibilité de vivre sur ces terres abîmées. Ce passage au temps long s’associe à un décentrement bienvenu, puisque le programme s’ouvrait cette année à une collaboration avec le directeur du festival du documentaire taïwanais Wood Lin pour considérer la manière dont les documentaristes taïwanais ont filmé le tremblement de terre du 21 septembre 1999 et les terribles glissements de terrain provoqués par le typhon Morakot en 2009. A Taïwan, les peuples indigènes vivant dans les forêts surexploitées depuis la colonisation japonaise ont été les premiers à souffrir, au point d’être pour certains menacés d’extinction. L’entrelacement entre les problématiques post-coloniales, les luttes sociales et politiques et l’enjeu environnemental qui est au cœur des films de l’invitée d’honneur de la délégation taïwanaise, Huang Shu-mei (Formosa Dream, Disrupted 2007, A letter to future generations, 2015, Coming Home, 2018), jetait une lumière inattendue sur la production japonaise et sur les méthodes de « reconstruction » du gouvernement central dans le Tohoku, objet de nombreux documentaires cette année. Comment ne pas rapprocher le projet prométhéen d’un grand mur dominant la mer à quinze mètres de haut à Otsuchi, mettant en danger toute l’activité maritime de la région, de la destruction des formes de vie indigènes dans les montagnes du sud de Taïwan ? Le cinéaste activiste et politicien Mayaw Biho, lui-même d’origine indigène, a filmé la résistance des Kanakanavu, expulsés de leur territoire par des torrents de boue en 2009, qui ont tenté depuis de reconstruire leur vie sur leur territoire ancestral (Kanakanavu Await, 2010). Alors que Fight for the Future de Konoshi Haruko (2019) chronique l’opposition de citoyens d’Otsuchi au projet imaginé par les gouvernements central et local, qui fait fi d’une manière ordinaire, quotidienne de se rapporter à l’océan qui est constitutive des formes de vie des habitants depuis des générations, bloquant sa contemplation, rendant impossible les diagnostics de météo marine qui guident au quotidien les pêcheurs. Shimada Ryuichi a choisi quant à lui de filmer en montage alterné un atelier de théâtre de lycéens de Hirono (Fukushima) où s’exprime le deuil et la peur de l’avenir, et des entretiens bouleversants avec des habitants souvent âgés et solitaires revenus dans la région, sans grand espoir (Hirono, 2019). On comprend que la destruction de la nature et celle des formes de vie les plus vulnérables sont inextricablement liées et que les cinéastes-activistes nous appellent à une révolution de pensée globale. Que le temps long de l’après-Fukushima accouche de cette prise de conscience douloureuse : il ne suffira pas de se battre contre le nucléaire, encore faudra-t-il faire respecter les formes de vie du Tohoku et réparer la démocratie japonaise malade.

Elise Domenach

« New Asian Currents »

Sélection-atlas

Chaque année, outre les programmes thématiques et la compétition internationale, le festival de Yamagata dresse l’état des lieux de la création documentaire asiatique. L’aire géographique qu’embrasse « New Asian Currents » s’étend de l’Asie la plus orientale avec des films japonais, coréens, taïwanais, chinois, philippins jusqu’à l’ouest de l’Oural — cette grande Asie, devenue l’autre nom de l’Orient, ne manque pas de surprendre notre conception très européenne du continent — en intégrant à sa sélection des films en provenance de l’Asie Mineure ou du Moyen-Orient.

Ce panorama annuel du paysage cinématographique asiatique opère un relevé à la fois des tendances esthétiques et des enjeux géopolitiques qui façonnent la région. Plutôt qu’une revue des productions de chaque pays présentées à Yamagata, nous avons opté pour un parcours en forme d’atlas entre les films et les images pour tenter de démêler les fils de l’apparente hétérogénéité de cette sélection.

Communauté

Les films proposés par « NAC » s’attachent à étudier les formes de la vie en communauté, de groupes souvent marginalisés ou précaires qui parviennent à recréer du commun malgré les aléas de l’histoire ou les disparitions. Xalko (Sami Mermer, Hind Benchekroun, 2018, Canada, prix d’excellence) prend le parti inverse : le réalisateur retourne dans son village natal d’Anatolie où la plupart des hommes kurdes ont fui pour l’Europe et les États-Unis. Ne restent que les femmes, mères et filles, qui s’occupent de ce village à moitié abandonné. Les cinéastes entremêlent lamentations et gestes quotidiens dans la représentation de cette communauté autarcique, entourée par des paysages arides l’été et enneigés l’hiver. Ces femmes attendent le retour des hommes mais une fois revenus, souvent ruinés, ils ne savent plus rien faire, ni cuire le pain, ni s’occuper du bétail. Xalko invite alors à un joyeux retournement des rôles traditionnels en produisant des figures de femmes en posture de domination. This is my Home, come the Sleeping (Halaman Papua, 2019, Indonésie) est né d’un atelier de réalisation vidéo, fonctionnant sur la libre participation de quelques citoyens, avec le projet de faire connaître des réalités sociales non traitées par les médias de masse indonésiens. Le documentaire fait le choix de suivre le quotidien d’un homme solitaire, émaillé de longues scènes de travail dans son jardin de la province de Papua, de discussions avec des amis, de prédictions des chiffres de la loterie et de confidences en forme d’adresses directes à la caméra. Ce qui fait communauté, semble vouloir démontrer « NAC », n’est pas tant la pérennité d’un modèle qu’un destin commun, qu’une juste attention portée aux voix et aux images peut faire émerger. Exodus (Bahman Kiarostami, 2019, Iran) montre la formation d’une communauté extrêmement éphémère à la frontière entre l’Iran et l’Afghanistan, théâtre de déplacements de populations qui tentent, alternativement, de trouver de meilleures conditions de vie, d’un pays à l’autre, au gré des violences qui ne cessent d’embraser la région. Cette fois, ce sont les récentes sanctions économiques américaines prises contre l’Iran, contraignant le pays à dévaluer sa monnaie, qui poussent les populations afghanes à regagner leur pays d’origine. Le dispositif est simple : le cinéaste filme les entretiens que doivent passer les migrant·e·s avant de pouvoir traverser, une ribambelle de témoignages, souvent semblables, dessinent la trame d’un récit commun qui s’élève en réponse à un dispositif policier à première vue absurde, et dont la seule fonction semble résider dans une sournoise stratégie de l’épuisement.

Travail

D’étranges échos liaient les films de la sélection portant sur la question du travail. Hut (So Yo Hen, 2018, Taïwan) et Temporary (Hsu Hui-ju, 2017, Taïwan) partagent un dispositif en forme de décor de cinéma dans laquelle les (véritables) ouvriers et ouvrières s’affairent, sans devoir craindre l’intrusion des rapports de production qui régissent ordinairement le travail, n’en conservant que les gestes. Ce protocole expérimental peut devenir le lieu d’une plus grande attention portée à ces corps abîmés et aux récits de ces vies accidentées. L’espace portuaire tel qu’il est représenté dans In Thy Kingdom by the Sea (Keino Yutaro, 2018, Pologne, Japon) participe de cette même volonté d’étudier un écosystème relativement clos. Et dans l’univers très masculin du port, Keino Yutaro porte une attention particulière à l’expérience des femmes — pas seulement des épouses de marins, mais aussi des étudiantes, des pêcheuses — faisant droit au rôle que, discrètement, elles jouent, dans le travail maritime.

Musique

« Un artiste ne doit jamais quitter son pays, dusse-t-il danser sur des pierres ou du verre. » déclare le personnage de Gracefully (Arash Eshaghi, 2019, Iran), octogénaire refusant l’exil malgré les condamnations du régime qui pèsent sur lui. L’homme, un agriculteur, mari et père, pratique son art habillé en femme. Après la révolution, cette passion devient clandestine. La musique que joue « Gunmaker », dans The Wandering Rock (Cui Zhaosong, 2019, Chine) connaît le même sort que les arabesques et les costumes de scène du vieil homme de Gracefully. « Gunmaker » est le pseudonyme d’un chanteur de rock, qui partage sa vie entre entre concerts dans les bars, activisme d’obédience anarchiste et éducation de son fils selon les valeurs libertaires qui sont les siennes, le tout en essayant de composer avec la censure que l’État fait peser sur lui. Le film bénéficie d’un dispositif léger – un cinéaste, seul, hébergé par son personnage, des images hétéroclites, parfois tournées en caméra cachée pendant les interventions de la police – propice à un montage et autorisant une très grande proximité avec « Gunmaker », qui exprime avec beaucoup d’humour ses opinions politiques, ce qu’il pense de sa famille et de la création musicale en Chine. Si bien que Yamagata a été le lieu de la toute première diffusion du film, qui, comme son personnage, ne peut circuler que clandestinement dans son pays d’origine.

Fantômes

Des rues de Tayug (Philippines) aux cenote du Mexique en passant par les murs de Beyrouth, les cinéastes de « NAC » étaient en quête des traces et des survivances d’un passé violent dont les émanations fantomatiques continuent de se manifester aujourd’hui. Dans The Ashes and Ghosts of Tayug, 1931 (Christopher Gozum, 2017, Philippines), Christopher Gozum cherche à Tayug les traces des soulèvements survenus en 1931 dans cette ville du nord de l’archipel philippin. Le cinéaste met au service de cette quête les outils qu’offrent les arts photographiques et médiumniques, permettant, l’un comme l’autre, d’invoquer les esprits. Un appareil photo argentique à la main, il erre dans les rues de Tayug, les sourcils froncés et le regard attiré par un hors-champ, d’abord invisible, puis, peu à peu, prenant la forme d’une femme vêtue de blanc, surgissant au détour d’un photogramme. Cette étrange apparition prend alors vie dans une reconstitution des Philippines des années 1930 en forme de film muet aux cartons couverts de mystérieux signes cabalistiques, qui vient s’entremêler aux pérégrinations contemporaines du cinéaste. Béatrice de circonstance, elle semble guider ses pas et ceux des spectateur·ices dans la mémoire des luttes insulaires.

Autre travail d’enquête sensible sur un événement historique traumatique, Erased, Ascent of the Invisible (Ghassan Halwani, 2018, Liban) fait remonter à la surface les visages de celles et ceux qui ont disparu au cours de la guerre civile libanaise. Archéologue, le cinéaste gratte les murs de Beyrouth, strate d’affiches agglutinées après strate de papier compressé par le temps, à l’aide d’un petit pinceau imbibé d’eau, délicatement, jusqu’à parvenir aux couches les plus épaisses de l’affichage urbain. Apparaissent peu à peu des slogans placardés, des tracts de propagande et des avis de recherche. De petites photos d’identité, par dizaines, sont alignées sur le mur tandis que les informations télévisées font régulièrement état de la découverte de nouveaux charniers aux abords de la ville. Le cinéaste met en oeuvre tous les moyens à sa disposition pour faire figurer ces disparu·e·s dans son film, ces personnes « qui ne mourront jamais dans les registres de l’état civil » puisque nul ne sait vraiment ce qu’il est advenu d’elles. Méticuleusement, Halwani découpe ces photographies, les retravaille numériquement, les décalque, les dessine et les met en mouvement. Aller au cœur de la matière-même de ce qui reste, de ces images survivantes, quitte à ne pouvoir extraire que des pixels des archives et des mensonges de la bouche de ceux qu’il tente d’interroger en voix off, telle semble être la tâche sisyphéenne que s’est confié le cinéaste pour lutter contre l’oubli.

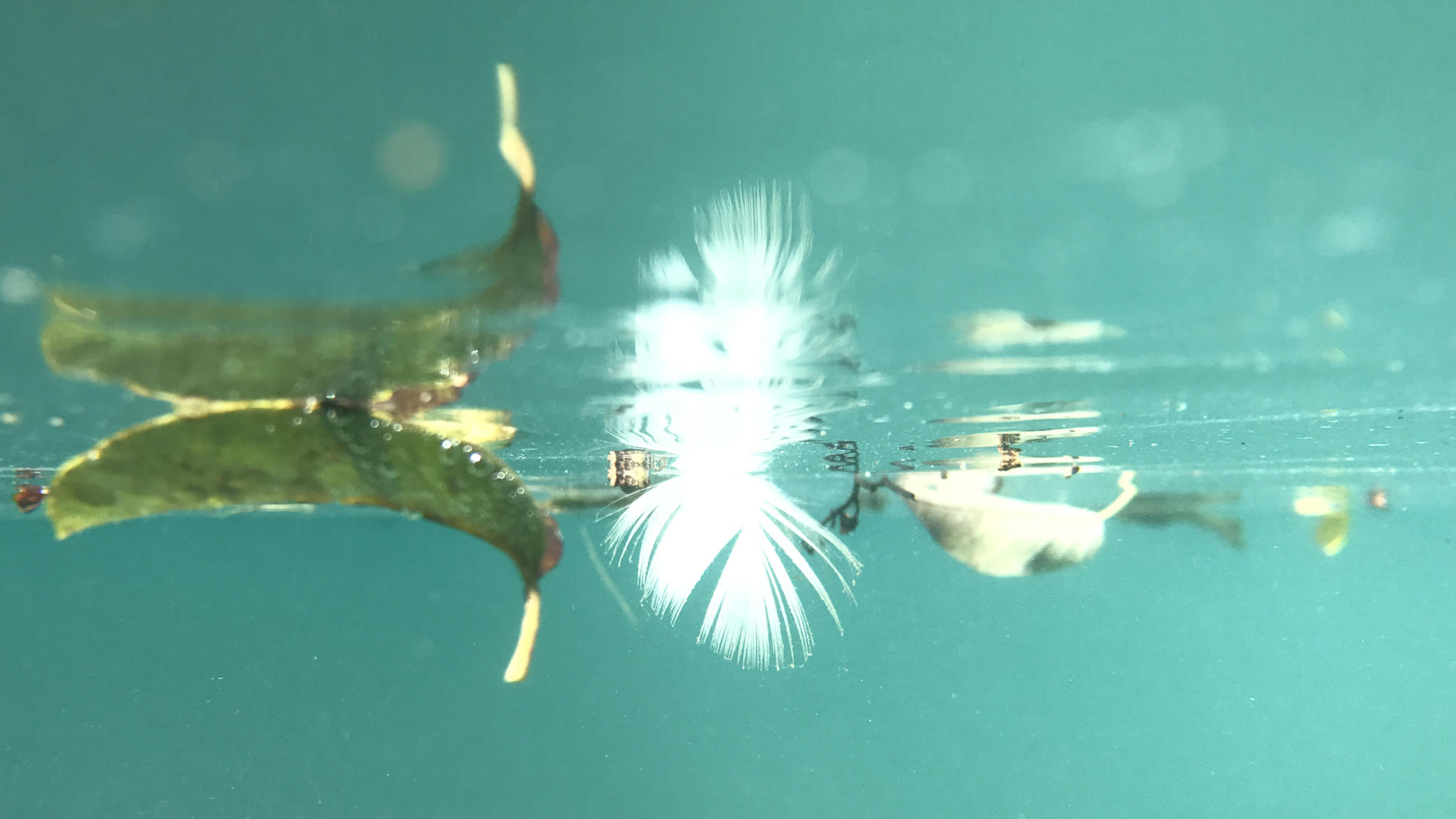

Au Mexique, les cenote sont des sortes de failles géologiques abritant un réseau de grottes subaquatiques. Parmi les étranges créatures qui les peuplent, les légendes mayas prétendent qu’y nagerait un monstre fantastique auquel, chaque année, un être humain doit être offert en sacrifice. Pour son film Cenote (Oda Kaori, 2017, Japon-Mexique), la jeune cinéaste japonaise va plonger dans l’un de ces passages vers les enfers. Créature amphibie ballottée par les courants des profondeurs et le foisonnement de la vie aquatique, la caméra rôde entre les rochers, débarrassée de tout arrimage à un quelconque point de vue humain, si bien que lorsqu’elle remonte à la surface — vers le monde des vivants — les jambes des baigneur·euses inconscient·es ne peuvent qu’évoquer la brasse innocente de Julia Adams, observée, depuis les abysses, par la créature du lac noir. À cette exploration post-humaine, s’entremêle la trame d’un film ethnographique, collectant les mythes et les chants traditionnels de la région qui viennent faire écho aux sons et aux images recueillies dans le cenote.

Occitane Lacurie

« The Creative Treatment of Grierson in Wartime Japan »

Documenter le Japon

Le Festival de Yamagata, avec l’aide du National Film Archive of Japan, a eu la merveilleuse idée d’organiser une programmation autour de la naissance du documentaire au Japon. L’angle choisi : les influences de Grierson, réalisateur britannique et inventeur du terme « documentaire » en 1926, sur la production de films japonais documentaires pendant la Seconde Guerre Mondiale. L’éclairage de Markus Normes, historien du cinéma japonais présent après les projections, a permis un ajustement : s’il y a eu un « effet Grierson » au Japon, il faudrait le renommer « effet Rotha », tant les écrits du proche collaborateur de Grierson ont profondément marqué les réalisateurs japonais dès la fin des années 1930. Le livre de Paul Rotha Documentary film (1935) est traduit une première fois en japonais en 1938. Dans son aperçu des théories du film de 1952, Imamura Taihei, critique de cinéma et théoricien de l’après-guerre, place Rotha aux côtés d’Eisenstein, Balazs, Arnheim sans mentionner Grierson. Ainsi, si les livres de Grierson ont eu un impact au Japon, c’est surtout grâce aux élaborations et aux interprétations de Paul Rotha.

Les projections en 16mm de Shipyard (1935) de Paul Rotha et évidemment Drifters (1929) de Grierson donnent le ton de ce « traitement créatif de la réalité » et de l’actualité. Une première partie des documentaires japonais, semblant suivre le modèle de Grierson, dresse alors le portrait du monde ouvrier des années 1940 et 1950 où l’immersion dans différents corps de métiers favorise le constat des conditions difficiles de travail. Le montage et le reenactment des gens ordinaires permettent de révéler les rapports de classes et des enjeux sociaux enfouis. Turksib (1929) de Victor Turin ouvre sur une autre perspective documentaire : la vision soviétique. Ainsi, dans un jeu d’échos et d’influences, le documentaire comme miroir des sociétés laisse sa place à des reconstructions poétiques du monde plus proche de L’Homme à la caméra de Vertov.

Les productions japonaises, loin de simplement imiter ces films, explorent les régions excentrées du Japon et des pratiques rurales en voie de disparition. People Burning Coal (1940) d’Atsumi Teruo rend compte des différentes étapes de la production de charbon dans des régions reculées et inaccessibles, alors que The Ama Divers of Wagu (1940) d’Ueno Kozo s’attarde sur la journée type des plongeuses et pêcheuses de Wagu le long de la côte de Hima, capables de rester plusieurs minutes sous l’eau.

Ces documentaires constituent des documents précieux sur les débuts de la modernisation des modes de vies. Village Without a Doctor (1940) nous place du côté des médecins itinérants partant dans les villages les plus isolés du Japon pour soigner et éduquer la population. Les médecins, dans un dernier plan filmé avec la population du village, quittent les lieux en héros de cette société japonaise en train de moderniser ses manières d’organiser le lien social. Renovating Farm Houses (1941) de Noda Shinkichi s’intéresse à la transformation des habitations dans les milieux ruraux, interrogeant la dispersion des maladies et des germes dans ces milieux. Les gestes ancestraux et pratiques rurales sont ainsi réformés par la science. Ces films constituent un témoignage poignant des racines de la société urbaine japonaise, hygiéniste et tournée vers le progrès dont l’édification s’est accélérée dès les années cinquante.

Clément Dumas

« Rustle of Spring, Whiff of Gunpowder: Documentaries from Northeast India »

Mémoire et identité du Nord-Est de l’Inde

Selon la coordinatrice Asako Fujioka, l’une des missions phares du festival de Yamagata est de révéler au public des régions du monde méconnues. À travers seize films, la section « Rustle of Spring, Whiff of Gunpowder : Documentaries from Northeast India » brosse donc à dessein un portrait précieux du Nord-Est de l’Inde, territoire pris entre le Népal, la Chine, le Myanmar et le Bangladesh, et relié seulement au reste du pays par une étroite bande de terre, le corridor de Siliguri. Cette région regroupe plus de deux cents ethnies différentes, identifiées la plupart comme « Adivasis » (ou aborigènes), culturellement et linguistiquement proches du Tibet et des autres pays d’Asie du Sud-Est. À la diversité culturelle répond une diversité des formes documentaires : les films programmés vont en effet du geste créatif le plus surprenant (on pense au film-essai d’Altaf Mazid, The Broken Song, 2015, qui revisite avec dérision le poème épique Râmâyana) au document ethnographique plus classique, comme In the Forest Hangs a Bridge (1999), qui interroge la permanence des traditions tribales au tournant du XXIe siècle.

Par-delà la variété des approches, les choix de programmation relèvent d’une volonté commune, perpétuer la mémoire et l’identité de cette région. Les dernières décennies ont en effet apporté leur lot de changement à l’Inde du Nord-Est, longtemps maintenue en marge du développement national. Face aux évolutions sociales contemporaines (notamment les migrations de travail), les nouvelles générations délaissent les croyances ancestrales et la pratique des langues tribales, si bien que l’histoire des communautés, qui se transmettait jusqu’alors oralement, se trouve menacée de disparition. Les trois courts-métrages d’Aribam Syam Sharna, tournés dans les années 1990, nous rendent témoins de modes de vie déjà abandonnés. Si la frontière entre le film documentaire et l’archive est sans doute ténue, il n’est pas moins saisissant de la voir si vite brouillée au rythme de phénomènes de masse. Alignement judicieux des calendriers : en parallèle du festival fut inauguré le fonds d’archives « North East India », qui a précisément pour tâche de rassembler les images du passé pour éclairer les identités actuelles. Les films eux-mêmes intègrent ce souci de mémoire et d’identité, et ce dans des contextes historiques éloignés. New Rhythms in Nagaland, tourné en 1974, donne ainsi à voir la marche du progrès dans le Nord-Est (développement de l’école, des transports, de la médecine) en parallèle d’un véritable « tour de l’Inde ». Les habitants du Nagaland sont filmés face aux monuments historiques, comme pour signifier d’un seul mouvement « d’où ils viennent, et où ils vont ». New Rhythms est produit par la Division des Films, créée juste après l’Indépendance, longtemps unique producteur et distributeur des documentaires et films d’actualité en Inde ; à travers le filtre de l’édification et du discours institutionnel à la gloire de l’unité nationale, perce déjà une conscience du mouvement de l’histoire et des identités qu’il recompose.

Pour autant les œuvres plus contemporaines de la section ne se limitent pas à une conservation aveugle du passé. Elles interrogent le rapport des groupes ethniques à leur propre histoire, et notamment, pour What The Fields Remember (2012) et MNF: The Mizo Uprising (2014), l’histoire problématique des rébellions séparatistes et des violences intercommunautaires. Haobam Paban Kumar, Moji Riba et Tarun Bhartiya, projetés en fin de festival, prennent en ligne de mire les dysfonctionnements actuels de la société indienne, de la corruption à la mise à l’écart des femmes dans la répartition du pouvoir et du patrimoine. À la fois cinéastes et activistes, ils achèvent de donner à la section, par leur impressionnante liberté de ton, une qualité d’urgence.

Elie Raufaste

« AM/NESIA »

Des îlots du pacifique, appropriation et catastrophes

Am/nesia a pour ambition de combler un manque de représentation du cinéma océanien, regroupant les innombrables îles, ethnies, langues, cultures que les cartographes européens ont divisé en régions (Polynésie, Mélanésie, Micronésie). Ce manque de représentation s’est construit parallèlement aux processus de réappropriation politiques de ces espaces insulaires. Le programme se focalise sur deux impérialismes, celui exercé par les États-Unis et par le Japon. Ainsi, il s’agit de combler un manque en dévoilant « cette géographie oubliée de peuples, lieux, généalogies négligées » comme le précise Greg Dvorak, responsable de la programmation, dans le texte d’introduction de la sélection, mais également d’attester de ces vagues d’effacement et de manipulation de cultures par un pouvoir dominant. Les films océaniens présentés – réalisés par eux, sur eux, avec eux – mettent au jour ces enjeux de pouvoir qui se sont cristallisés avec le temps. Suivant trois motifs explicatifs (traverser, la terre, les corps), la programmation explore les mouvements migratoires récents, le lent processus de décolonisation militaire et la marginalisation des identités indigènes par l’assimilation politique.

Cet espace principalement composé d’eau est encadré par deux catastrophes politiques et climatiques. Nuclear Savage: The Islands of Secret Project 4.1 (2011), réalisé par Adam Jonas Horowitz revient sur les essais nucléaires américains dans les Îles Marshall entre juin 1946 et juillet 1958. Filmé comme un journal de bord aux allures d’enquête journalistique, Nuclear Savage articule bien la double nature, environnementale et humaine, des dommages causés par la radioactivité. En miroir, Senso Daughters de Sekiguchi Yuka, qui a fait date lors de sa sortie en 1990, s’intéresse à un tabou encore refoulé par la société japonaise : l’institutionnalisation de la prostitution par les officiers Japonais dans les îles occupées pendant la Seconde Guerre Mondiale en Papouasie Nouvelle-Guinée. Les femmes locales ont ainsi été mises à « disposition » de l’armée japonaise tandis que l’Empire envoyait également des femmes japonaises ou coréennes issues de classes défavorisées sur les champs de batailles pour le « réconfort » des soldats.

Ces catastrophes liées aux conflits mondiaux du XXème siècle cachent un deuxième type de désastre, tournée vers le futur et la menace de la montée des eaux. Présente durant le festival, Kathy Jetnil-Kijiner est la seule poétesse publiée venant des Îles Marshall. En 2014, elle avait interpellé les dirigeants mondiaux lors du sommet de l’ONU avec sa performance Poem For My Daughter. Si ses courts-métrages témoignent d’une certaine naïveté sur la question climatique, on se reportera au film de Matthieu Rytz, Anote’s Ark, qui conte l’histoire croisée du combat du président de la République des Kiribati contre la disparition de ses îles et la migration vers la Nouvelle-Zélande d’une famille. La figure du président cherchant des solutions alimente un imaginaire de l’après-catastrophe : îles amovibles construites par l’homme, digues géantes et grand mouvement de populations.

Ces problématiques de la catastrophe et du poids du passé se retrouvent dans des films interrogeant la place du corps dans des sociétés où la culture indigène a subi effacement et destruction. Les détenus d’Out of State (2017) de Ciara Lacy, Hawaïens envoyés sur le sol américain pour cause de saturation des prisons, retissent un lien avec leur culture, leur langue et les pratiques de leurs ancêtres dans les conditions d’emprisonnement et de réinsertion. Le très beau Kumu Hina (2014) de Dean Hamer et Joe Wilson suit le quotidien d’une professeure de danse transgenre et ses difficultés à faire accepter le traditionnel troisième genre de la culture hawaïenne, Māhū, que la colonisation a fait disparaître.

Clément Dumas