Federico Rossin

Pour un autre 68

Le Cinéma du Réel célébrait cette année son quarantième anniversaire mais aussi le cinquantenaire de mai 68, à travers une programmation de Federico Rossin qui n’entendait rien céder aux sirènes de la commémoration. Intitulée « Pour un autre 68 », celle-ci engageait à nouveaux frais la question des héritages politiques et esthétiques de 1968 et celle des dynamiques révolutionnaires à travers un corpus de films inattendus. Comment entendre un tel geste de programmation ? Comme une manière de revigorer l’image politique à l’heure où les célébrations tous azimuts tendent à vider les films de toute capacité d’agir au présent ? Comment reconstruire des corpus à rebours d’un certain romantisme du souvenir de mai 68 ? Qu’engage la mémoire des révolutions de 68 cinquante ans après ?

Débordements : En intitulant votre programmation « Pour un autre 68 », quel décalage vouliez-vous opérer avec les représentations de l’imaginaire soixante-huitard français ? Était-ce un décadrage d’abord géographique ? Historique ? Politique ? Formel ? Qu’est-ce qui, dans cette date totémique, nécessite d’être réactualisé – ou au contraire quelles illusions doivent disparaître ?

Federico Rossin: J’avais en tête toutes les choses que vous avez dites. J’avais envie de déplacer 68, d’étaler le nom 68 à l’échelle du monde entier et de faire en sorte que l’on ne s’intéresse pas seulement à « Mai 68 ». C’est pour moi un événement qui a eu un retentissement politique, économique et surtout esthétique à l’échelle globale. Il s’agissait de sortir d’un corpus d’images que la société du spectacle a fini par engloutir et restituer sous la forme d’icônes pop. L’idée était d’arracher ces images au marché, de voir des images provenant d’autres contextes politiques et économiques, et de voir en quoi 68 était le moteur d’un changement social et politique global. Il s’agissait aussi, par ailleurs, de rompre avec la tradition du cinéma dit militant, dont les codes participaient, en quelque sorte, à ce qu’ils dénonçaient. Utiliser les codes du cinéma direct, qui sont devenus ceux de la télévision, c’était en effet déjà rentrer dans quelque chose qui, sans le vouloir, était codifié. C’était important pour moi de voir 68 comme un vecteur de changements avant tout sur le plan esthétique. Cette rupture se voit incarnée par les choix esthétiques des réalisateurs et il fallait observer en quoi elle avait eu lieu partout dans le monde. C’est une rupture générationnelle, mais aussi une rupture avec les partis politiques qui utilisaient des mégaphones. Autrement dit, c’est une rupture par rapport à certaines images et certains sons, par rapport aux signifiants et aux signifiés, et aussi par rapport à la question des regards que l’on porte sur les œuvres. Un changement politique doit toujours correspondre à un changement esthétique.

C’est sûr que 68 a produit des films très intéressants en France mais il était aussi important pour moi, en tant que programmateur, d’aller en quelque sorte défricher des corpus vierges. Je me suis rendu compte qu’il y avait des pays, des continents, qui avaient produit des types nouveaux de cinéma dans cette même brèche temporelle. Évidemment Chris Marker, Philippe Garrel et tant d’autres sont des cinéastes que j’adore, mais ils sont d’ores et déjà à l’honneur toute cette année de commémorations. Je n’aime pas le nostalgisme et de ce fait, je pense qu’il fallait provoquer une rupture aussi au regard de l’imaginaire, de la figuration que les gens ont de cet événement. Faire en sorte que les spectateurs ne sortent pas indemnes des salles de cinéma et qu’ils puissent voir et imaginer 68 différemment.

D.: La géographie de cet « autre 68 » déploie ces cinémas de lutte dans des espaces et des pays où l’on n’a pas l’habitude de situer le moment 68 : l’Inde par exemple, le Japon, ou même la Palestine. Quel était l’enjeu pour vous de désoccidentaliser cet héritage de 68 ?

F.R.: J’ai commencé à partir d’un texte d’Immanuel Wallerstein, économiste et sociologue marxiste, qui a écrit sur cet événement dans un ouvrage sur la géopolitique et l’économie. Il concevait 68 comme moteur d’un changement global et c’était cela qui m’intéressait. Il avait véritablement étudié une rupture généralisée qui n’était pas uniquement liée aux représentants traditionnels du pouvoir, à savoir les syndicats et les partis. 68 apparaissait comme quelque chose qui avait irrigué l’ensemble de la société. Il n’y a généralement aucune femme dans le corpus cinématographique classique qui est associé à 68. Or la figure du « macho » blanc ethnocentrique ne m’intéressait évidemment pas du tout. C’est pourquoi j’ai fait le choix d’une séance « Womanists ». J’ai aussi fait le choix d’une séance palestinienne – il ne reste malheureusement pas grand-chose du cinéma palestinien aujourd’hui – car c’était une manière de rompre avec le cinéma militant que l’on connaît habituellement. Ce qui reste de 68 est souvent associé à un cinéma de manifestations et de mégaphones, et c’est cela d’ailleurs que Godard et Miéville critiquent dans Ici et ailleurs (1976).

Le fait de découvrir que précisément cette année-là de nouveaux modèles esthétiques avaient émergé était très intéressant. Les films que j’ai découverts ont tous inventé leur propre dispositif. Ils créent des dispositifs et des esthétiques, et pour cela, ils ont dû briser quelque chose. Il s’agit donc d’une rupture esthétique et géographique avec le parisiano-centrisme.

D.: Est-ce qu’on peut dire pour autant que ces films refusent une continuité historique qui serait aussi la continuité esthétique issue des films soviétiques par exemple ?

F.R.: La question de l’héritage est une question fondamentale. La démocratie de l’après-guerre, les partis communistes devenus bourgeois et les médias représentés par ces groupes de pouvoir ne voulaient pas réinventer le cinéma. Or les jeunes qui ont fait du nouveau cinéma en Inde, en Afrique et en Amérique du Sud se sont appuyés sur les avant-gardes du cinéma. Ce sont des avant-gardes auxquelles nous avons coupé les ailes : Staline en premier en 1928-1929 et les démocraties bourgeoises dans l’après-guerre par la suite.

Précisément dans les années 1960, on commençait à revoir les films d’il y a trente ans et cela a contribué au modernisme cinématographique. La linéarité n’est jamais bonne en histoire : il y a quelque chose de circulaire, une forme spirale. Il est intéressant par exemple de voir que ce sont les cinéastes cubains qui se sont formés à Moscou qui en ont rapporté le meilleur. Et c’est également extraordinaire de voir qu’en Inde il y a des cinéastes qui se sont formé en Tchécoslovaquie et qui n’en ont pas rapporté l’idéologie mais la forme.

D.: Tous ces films ont en commun l’idée d’une révolution du langage cinématographique : que ce soit selon l’idée politique (marxiste) d’une Internationale cinématographique rendue possible grâce au montage ; selon celle d’un plurilinguisme tiers-mondiste qui étend la lutte à toutes les parties du monde ; ou enfin selon l’idée esthétique d’un renouvellement formel des possibilités de l’image (la frénésie du flicker film, la lenteur du plan séquence, l’effet de flou ou de mouvement…). 68, est-ce avant tout le moment d’une révolution du langage ?

F.R.: Il est intéressant de voir que l’on peut arracher quelque chose de la langue du pouvoir. Dans I Am 20 (film de S.N.S. Sastry, projeté pendant la séance « Exploding India »), chaque personne parlait pour la première fois sa propre langue en Inde. On entend à la fois du tamoul, du kerala, de l’anglais, des paysans qui parlent leur propre dialecte. Il y a ici une polyphonie qui me passionne : c’est-à-dire l’idée qu’il n’y a pas une seule langue qui nous dirait quoi penser, mais un éventail, une dispersion, et même une dissémination de la langue. On peut alors s’intéresser à la langue de l’autre. Ce ne sont jamais des films qui représentent une seule personne, ni un seul point de vue.

Selon moi, la question de la figuration est d’ailleurs plus importante que le fait de représenter quelque chose. À ce titre, <–> (Back and Forth) de Michael Snow nous montre ce qu’est l’énergie d’un étudiant à ce moment-là. Michael Snow créé en effet quelque chose qui va balayer l’espace, qui se moque de la narration, qui fait preuve d’humour, de liberté et qui est en même temps une puissance destructrice par rapport au cinéma d’avant ; c’est un geste qui fait tabula rasa de tout ce qui existait jusqu’alors. Selon moi, les luttes et le modernisme s’inscrivent dans le même combat.

D.: En découvrant votre programmation, on a le sentiment qu’une part du cinéma né en 1968 ou dans son sillage consiste en un travail systématique de décodage des images médiatiques pour en révéler les rouages propagandistes. 68 constitue-t-il alors une espèce d’acte de naissance d’un cinéma de contre-propagande qui aurait trouvé dans les images médiatiques du pouvoir son ennemi privilégié ? Un film politique est-il nécessairement un film de documents, de remontage ou de found footage, soit un film qui réemploie les formes ennemies ?

F.R.: Pour moi, la « reprise » des prises de vue est déjà un travail de pensée. Le mythe du cinéma direct est quelque chose qu’il faut dépasser selon moi. J’entends un peu le cinéma – l’histoire du cinéma – comme une construction. Je suis un héritier des formalistes russes ! J’ai conçu une séance entière dédiée aux « Guerillas Medias ». Si l’on entre dans le champ télévisuel, on se rend compte de certains codes que l’on peut chercher à exploiter ou à dépasser. Il ne fallait pas être naïf, il fallait s’emparer du langage de l’ennemi, de l’autre : soit le retourner comme l’ont fait les situationnistes, soit répondre avec la caméra-fusil, et il y a d’autres possibilités encore. Finalement, les images qui sont diffusées ne sont pas les nôtres. Il faut donc inventer un dispositif pour que les images de l’autre, celles des grands médias notamment, deviennent indigestes et surtout, qu’elles révèlent la mécanique idéologique qui les a produites. Un film politique est un film qui travaille la lisibilité. Il ne cherche pas seulement à « prendre aux tripes », ni seulement une puissance de l’instantané, mais aussi un retour sur l’image qui éprouve une distanciation. Il nous dit toujours qu’il n’est pas la réalité, mais « juste une image », pour reprendre les termes de Godard.

D.: Comment cette exigence de lisibilité et de reprise travaille-t-elle le film de Robert Fulton Reality’s invisible, un film qui ne fonctionne pas seulement sur la reprise mais aussi grâce à une esthétique du fragment qui questionne la réalité elle-même ?

F.R.: C’est pour moi un film extraordinaire, qui cherche à figurer le concept de dissémination du savoir. Il veut montrer comment l’acte de création peut être transmis à travers différentes générations. Il correspond au moment où l’on décide que le maître change de statut : ici, Robert Frank n’est plus désigné sous son nom, ni Rudolph Arnheim, ni Alain Resnais. Bien qu’on puisse les reconnaître, ils sont simplement parmi les autres. Le savoir ainsi créé est un savoir collectif, disséminé. La parole est partout : dans les corps, les objets, la lumière. Tout est porteur de savoir : le film témoigne de dynamiques, de quelque chose qui s’est fait dans cet endroit-là [ndlr : au Carpenter Center de Harvard]. C’est aussi lié à l’espace, comme d’ailleurs dans le film de Michael Snow, qui pose la question suivante : comment un espace solide peut-il être changé en lumière ou en énergie par la vitesse ? C’est la théorie de la relativité, c’est le choix du montage : briser la parole pour la faire entendre mieux. C’est comme un collage de la visual poetry de cette période-là, doublé par un travail sonore.

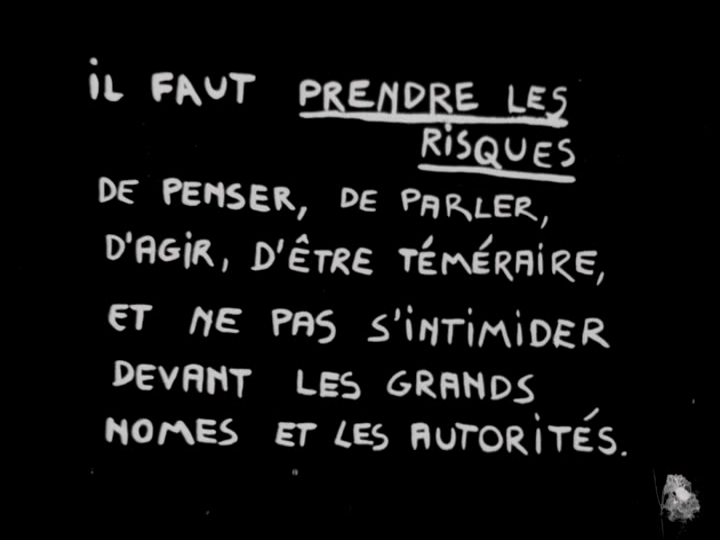

D.: La musique est très présente dans ces films, souvent en contrepoint de l’image, et appelle divers registres musicaux (pop, rock et musique classique). Quelles relations avec les images entretiennent ces styles musicaux – qui renvoient tous à des périodes diverses de l’histoire de l’Occident ? Harun Farocki se moque par intertitres interposés de la chanson White Christmas de Bing Crosby, Carolee Schneeman amalgame la musique classique et le rock des sixties en une folle radio libre aussi déstructurée qu’ironique au regard des images de la guerre. Dans un autre registre, le montage de Contestaçao reste sur la même note (soulignée par la samba brésilienne) d’un rythme endiablé sans pause aucune, qui maintient une sorte d’énergie constante et une invocation à l’empowerement soulignée par les cartons exhortatifs (« oser ! »)

F.R. : Il n’est pas possible de généraliser l’usage de la musique dans tous ces films, chacun invente son esthétique. Mais il est certain qu’elle fait pleinement partie du film, il y a beaucoup de travail sur la dissociation, la rupture, la dissonance. Cela étant dit, chacun de ces films est différent : White Christmas travaille la distance, Viet Flakes est un collage explosif de Bach et de musique pop qui témoigne d’une recherche très expérimentale. Aucun des films que je propose n’est uniforme : aucun n’utilise une musique qui accompagne le geste pour le dramatiser, le dédoubler et l’emporter.

Dans les films indiens, on entend par exemple souvent les Beatles. Un jeune musicien indien veut les imiter : c’est là qu’on prend conscience de la marchandisation culturelle qui a pénétré dans le pays. Il est certain que les films ne sont jamais tendres par rapport à la musique commerciale. Il n’y a pas, comme chez Philippe Garrel, un amour pour la musique de l’époque, une musique qui nous emporte, qui joue sur l’exotisme aussi. Dans ces films sur l’Inde, très peu de cinéastes utilisent la musique traditionnelle indienne : elle est toujours en dissonance, en rupture. Il y a aussi une recherche de l’appropriation : on va déjouer les attentes, comme dans Hard Core (1969) de Walter De Maria, qui reprend les images typiques du western sans leurs musiques iconiques. Il leur préfère une musique plus expérimentale, qui nous emmène complètement ailleurs. La musique est un choix à contre-courant.

D.: En 68, quelle connexion est faite entre le travail manuel et le travail intellectuel ? Dans quelle mesure ce désir de rapprochement entre les classes intellectuelles et ouvrières peut-il définir l’utopie d’une nouvelle pratique du cinéma à cette époque ?

F.R.: C’est une question délicate que j’ai choisi délibérément de ne pas affronter, car elle cache beaucoup de souffrances et beaucoup de paternalisme. Certes, il y a des expériences extraordinaires comme celles des groupes Medvedkine – mais une grande place leur est déjà réservée dans les rétrospectives, dans les livres, dans les éditions en coffrets, qui vont encore ressortir pour le cinquantenaire de mai 68. De plus, c’est une expérience unique qui a disparu peu à peu : les fils d’ouvriers sont restés ouvriers, de même pour les fils d’intellectuels venus à l’usine à cette époque. J’ai donc pris le risque de ne pas montrer de films avec des ouvriers – sauf peut-être les films indiens. Il est certain que c’est un hors-champ important dans cette rétrospective mais j’ai choisi de montrer que les films de cette période traitent aussi d’autres enjeux pour deux raisons.

D’abord, parler à la place des autres me semblait une mauvaise idée. J’avais en tête Godard dans Camera-eye (1967) : « Je ne peux pas parler à la place des Vietnamiens. Dorénavant, je vais mettre le Vietnam dans tous mes films. C’est la seule chose honnête que je puisse faire. » Par exemple lorsqu’il démonte l’image de Jane Fonda au Vietnam sur la couverture de Paris Match : la première place de la photo est encore la vedette occidentale, tandis que les Vietnamiens sont à l’arrière-plan, flous ou de dos. La parole qui devrait circuler ne circule pas.

D’autre part, je fais aussi partie des gens qui pensent que l’on a surestimé le potentiel de revendication de la classe ouvrière qui était en train de devenir petite-bourgeoise. Au contraire, la classe intellectuelle, celle du knowledge working, commençait à naître et allait devenir la vraie classe exploitée des années 80 jusqu’à aujourd’hui. Nous n’avons pas vu le passage du fordisme au post-fordisme, et la robotisation à l’œuvre a signé la fin de l’usine et du problème ouvrier dans la configuration que nous connaissions : celui de rôle dynamique de moteur de l’histoire. Il n’y a que Debord qui avait vu cela.

D.: Comment présenter en tant que programmateur une sélection qui possède un rapport si particulier, si critique, vis-à-vis de la notion de savoir et de hiérarchie elle-même ?

F.R.: Je suis quelqu’un de très enthousiaste et de très passionné, je ne peux pas montrer des films que je n’aime pas, et cela le public le sent. Il y a un véritable partage, une chance de regarder des choses ensemble. Je ne joue pas au maître qui explique ce qu’il faut regarder, je donne quelques dates mais j’explique surtout ma démarche de programmateur : j’éclaire surtout un geste personnel, ce que j’avais en tête lorsque je pensais la séance, quel était le « motif dans le tapis ». Je présente les figures principales qui ont commandé la réunion des films dans le programme et j’espère qu’à la fin le spectateur pourra les voir.

Il est certain que quelques films nécessitent un éclairage historique important, par exemple les films palestiniens, pour lesquels j’ai expliqué l’histoire souvent tragique des cinéastes, et celle de la conservation des films. Pour d’autres cinéastes plus connus d’un certain public, comme Michael Snow, j’insiste sur le fait qu’il s’agit du seul film qui ne se contente pas de documenter – comme par exemple un micro-trottoir en face de la Sorbonne par William Klein, ou bien des débats entre ouvriers et étudiants – mais cherche à incarner par la forme elle-même une puissance insurrectionnelle et générationnelle.

Images : Agitátorok (Dezső Magyar, 1971) / <--> Back and Forth (Michael Snow, 1969) - Umano non umano (Mario Schifano, 1969) / Contestação (João Silvério Trevisan, 1969).