L’irruption du visuel

Edouard Manet chez Jean Renoir

Entre Renoir et Renoir : déterminer l’emprise de la vue, soit la disponibilité d’un regard et sa mise en scène et sortir ainsi de la comparaison terme à terme, en délimitant plutôt une zone de partage. Parce que la vue est définie par ce que je vois, elle est l’espace balisé par le paysage, considéré comme très mineur pour Auguste, qui revendique le titre de peintre des figures. Dans une lettre à Berthe Morizot (1882), il écrit : « Le paysage devient pour moi un supplice de plus en plus grand, d’autant que c’est un devoir[11] [11] Auguste Renoir, Écrits, entretiens et lettres sur l’art, Les Éditions de l’amateur, coll. « Regards sur l’art », Paris, 2002, p. 144. ». En 1966, son fils Jean lui emboîte le pas : « Je suis convaincu que les paysages, ça ne sert à rien sur l’écran, les paysages ne comptent pas[22] [22] Jean Renoir, Entretiens et propos, Éditions de l’Étoile, Cahiers du cinéma, Paris, 1979, p. 121. . »

On sait pourtant que dans l’histoire de l’art le paysage permet d’interroger la projection d’une subjectivité dans un espace qu’elle transforme. Dans la même lettre, Auguste ajoute : « évidemment, c’est la seule manière d’apprendre un peu son métier, mais se planquer dehors comme un saltimbanque, je ne le puis plus[33] [33] Auguste Renoir, ibid. », quand Jean de son côté précise : « Ce qui compte, c’est l’aide [que les paysages] apportent aux acteurs et au metteur en scène pour créer une certaine atmosphère[44] [44] Jean Renoir, ibid. ». D’une œuvre à l’autre, le paysage expérimente une manière de voir et instaure un trouble de la vision. Mobile, incarné, instable, le regard qui surgit dans les films emprunte à un peintre, contemporain d’Auguste. C’est l’œuvre d’Edouard Manet, qui s’immisce au cœur de la relation filiale et conduit à repenser les termes d’un déplacement entre les arts. Quatre occurrences visuelles relient les films aux tableaux, selon les critères paysagers redéfinis par les formes variées de la subjectivité.

Le spasme de l’œil

J’introduirai toutefois mon propos, non par une vue de paysage, mais par la première scène de danse de French Cancan (1954), qui se déroule au cabaret de la Reine blanche autour d’un élément décoratif saillant : le comptoir du bar qui ouvre et ferme le spectacle. Une comparaison entre le premier plan de la séquence et le dessin conçu pour le film par le décorateur Max Douy révèle que Renoir a renversé le point de vue, de manière à ce que la danse apparaisse au second plan derrière les deux hommes accoudés au bar, sur lesquels bute le regard du spectateur (figures 1 & 2). Pourtant, ce morceau de la scène n’est aucunement dramatisé : pas de contrechamp sur le serveur pour justifier le choix d’un tel angle de prise de vue, qui étage la perspective et crée d’emblée une disproportion entre au premier plan, les verres et les bouteilles et, au fond du champ, les musiciens perchés sur une estrade, vers laquelle converge le point de fuite. Ainsi, les danseurs sont contenus dans l’espace doublement verrouillé par le décor, là où la rencontre amoureuse a lieu, tandis que le comptoir est réservé aux petits rôles, à peine plus que des figurants, qui se répondent d’un bout à l’autre de la séquence : un inspecteur au début, des voyous à la fin, dont les fonctions se réduisent à souligner la disposition scénographique de l’espace de sorte que la scène principale est rabattue sur l’encadrement de ces corps anonymes.

Figure 1 : French Cancan (Jean Renoir, 1954)

Figure 2 : Dessin préparatoire de Max Douy (French Cancan, « Bal de la Reine Blanche »), Cinémathèque Française.

Cette valorisation du sur-cadrage au seuil de la fiction incite à déplacer les termes d’une résonance convenue avec Le Bal du Moulin de la Galette (1876), fameuse toile de Jean Renoir qui a comme le film la danse pour sujet et pour décor Montmartre, où se tient la salle de bal dont les photographies d’époque ont visiblement inspiré le dessin de Douy. Mais c’est plutôt Le Bar aux Folies-Bergères peint par Manet en 1881 dont le film se souvient (figure 3) : pour le contexte du lieu, son public populaire représenté en une masse compacte de taches obscures ; la manière dont le comptoir recadre le portrait, surligne le poids de la figure qui s’y appuie avec ses mains ; les motifs de l’homme moustachu au chapeau noir ou des bouteilles et verres qui trônent au premier plan ; et enfin cette présence refoulée par le regard mélancolique et absent, faussement adressé au spectateur.

Figure 3 : Le Bar aux Folies-Bergères (Edouard Manet, 1881)

Malraux avait remarqué que la peinture de Manet supprimait la signification du sujet, réduit « au prétexte de la peinture[55] [55] Cité par Georges Bataille, Manet (1955), Œuvres complètes, IX, Gallimard nrf, 1979, p. 133. », c’est-à-dire au vertige du regard, produit par une anomalie de la représentation : dans Le Bar aux Folies-Bergères, le jeu provoqué par ce grand miroir, visible derrière la jeune fille, qui situe ce qu’on y voit en réalité devant elle, au cœur d’une avant-scène brouillée, à laquelle le spectateur est obligé de se mêler.

De son côté, Michel Foucault relève à propos de ce tableau célèbre trois « systèmes d’incompatibilité » liés à la négation de la profondeur, l’éclairage intérieur, et une distorsion de la représentation causée par le miroir et son improbable reflet : « le peintre doit être ici et il doit être là ; il doit y avoir quelqu’un et il doit n’y avoir personne ; il y a un regard descendant et il y a un regard ascendant. Cette triple impossibilité où nous sommes de savoir où il faut se placer pour voir le spectacle comme nous le voyons, cette exclusion si vous voulez de tout lieu stable et défini où placer le spectateur, est évidemment une des propriétés fondamentales de ce tableau et explique à la fois l’enchantement et le malaise qu’on éprouve à le regarder[66] [66] Michel Foucault, La peinture de Manet (1971), Seuil, coll. « Traces écrites », Paris, 2004, p. 46-47. . » Ainsi, parce que « le tableau apparaît comme espace devant et par rapport auquel on peut se déplacer[77] [77] Ibid. », il inaugure le règne d’un spectateur mobile devant une scène qui change à proportion du regard projeté sur elle.

À la logique de la représentation succède donc la logique visuelle – marquée par la spécularité – qui situe dans le regard opacifié le point de butée d’un impossible contrechamp. D’où la conjonction entre l’étrange impression d’une absence qui signe l’effacement du sujet, et la puissance de ce regard en mouvement qui au contraire le convoque.

Une manière de répondre à Foucault sur le terrain du cinéma consisterait à remarquer que le regard mobile est celui du spectateur projeté sur l’écran, ce regard que le tableau préfigure incarné par le travelling latéral qui ouvre la séquence, en un saisissant retournement du point de vue. Mais m’intéresse plutôt la façon dont Renoir interprète la diffraction de ce regard, en construisant au cours de la séquence des espaces hétérogènes, appuyés par le jeu des miroirs qui produisent une série de disjonctions oculaires, quand par exemple Lola dite La Belle Abbesse dirige le regard du spectateur vers le hors champ gauche du cadre en montrant du doigt la danseuse dont nous voyons le reflet dans le miroir derrière Danglard, ou encore un peu plus loin quand les spectateurs attablés qui occupent l’essentiel de la composition du champ regardent un spectacle que nous découvrons par les glaces et vitres situées derrière eux (figure 4).

Figure 4 : French Cancan

Or, cette duplicité de la vue est produite par la danse, puisque le chassé-croisé des regards, de plus en plus dramatisés au fil de la séquence (il s’agit de faire sentir la jalousie des uns et des autres), démarre une fois le mouvement des figures libéré du cadre du comptoir. Autrement dit, c’est par la danse que Renoir figure la mobilité du regard, sur laquelle s’ouvre la scène en souvenir du tableau. Ou encore : la dispersion des regards – le sujet du tableau et le drame de la séquence – devient par la danse une figure de mouvement.

« Il faut être de son temps et faire ce qu’on voit[88] [88] Cité par Georges Bataille, op. cit., p. 145. » revendiquait Manet, dont la peinture met en avant une irruption du visible au détriment du sujet. Ce jeu de regards conduit dans le célèbre ballet final du film, la danse du French Cancan, à un éclatement du point de vue, associé au retrait du metteur en scène qui depuis les coulisses, imagine la scène pour lui-même. Filmée par Renoir, la danse met finalement en scène cette convulsive jouissance du regard, qui prend à plusieurs endroits la forme d’un œil formé par la foule[99] [99] Voir Jean Douchet, « Le maître et l’amateur », Jacques Aumont (dir.) Conférences du collège d’histoire de l’art cinématographique n° 6 Professionnels et amateurs : la maîtrise, hiver, 1994. .

Poète français du XIXe siècle, Jules Laforgues évoque le « spasme de l’œil[1010] [1010] Jules Laforgue, Mélanges posthumes (1903), Ressources, Paris, Genève, 1979, p. 156. » pour décrire la singularité de la peinture impressionniste. Doué d’une « sensibilité d’œil hors du commun », le peintre impressionniste « est parvenu à se refaire un œil naturel, à voir naturellement et à peindre naïvement comme il voit[1111] [1111] Ibid., p. 133-134. » dit-il en écho au propos de Manet. Débarrassé des contraintes illusionnistes des règles de la peinture classique, il met à profit une « sensibilité prismatique » qui se décompose en trois étapes : « l’acuité croissante de la sensibilité optique sous l’excitation de ce spectacle nouveau, le summum d’acuité, puis la décroissance de la fatigue nerveuse[1212] [1212] Ibid., p. 140. » – trois états oculaires qui décrivent le ballet final de French Cancan, non pas seulement pour le développement rythmique de la séquence qui produit au sein du film sa propre logique de spectacle, mais aussi et surtout pour cette « acuité croissante de la sensibilité optique » à laquelle cette logique est liée. Cette forme d’acuité se manifeste tout d’abord par le déchirement inaugural du cadre, figuré par la toile trouée par la danseuse qui se jette au-devant des spectateurs, puis par le devenir-tache des danseuses, le surgissement de la couleur noire, comme dans les toiles de Manet, Le Bal masqué à l’opéra (1873) par exemple, où les couleurs vives sont rehaussées par le noir, et deviennent les pointes d’une visibilité suprême.

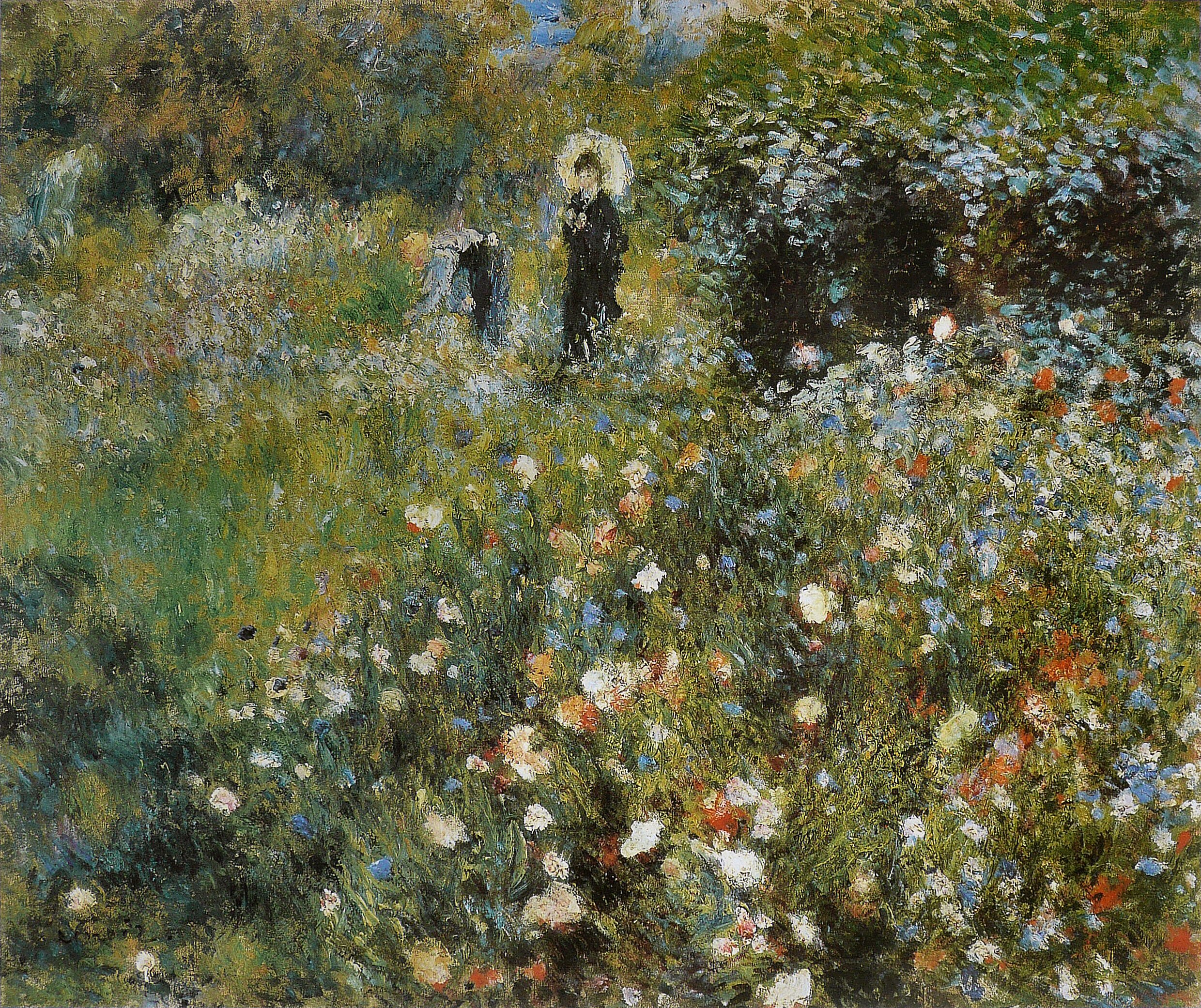

Le spasme de l’œil est par ailleurs rapporté par Laforgue à la peinture de paysage, à laquelle cette scène de danse se rattache pour l’éblouissement par la couleur et la mise en avant de ce prisme de l’œil qui happe le regard au détriment des figures, comme dans les tableaux paysagers de Jean Renoir. Dans Femme à l’ombrelle dans un jardin (1875-1876) (figure 5), on note l’emprise de la tache et du pigment qui fait masse à l’avant-plan quand ils reposent sur cette parcellisation ondoyante de la vue. À l’arrière-plan, les figures humaines se confondent presque avec la noirceur des talus, creusée en un hypothétique point de fuite, touche d’inquiétude obscure dans cet ensemble pourtant solaire. Dans Le jardin de la rue Cortot à Montmartre (1876) (figure 6), la primauté du paysage sur la figure humaine est cette fois accordée à la projection des couleurs au-devant du regard, que produit le raccourcissement de la perspective[1313] [1313] Voir Les paysages de Renoir (1865-1883), catalogue d’exposition, National Gallery, 2007. . Ces tableaux parmi d’autres sont exemplaires de l’élection du regard et de sa projection comme figure : tel serait ce spasme de l’œil dont le paysage qui réunit peinture et cinéma sur la base d’un critère oculaire, permet l’expérience. Comme c’est le cas dans les Bouquets d’image de Rose Lowder (1994-1995) (figure 7), série de films d’une minute chacun, structurés, explique l’artiste, dans la caméra lors du tournage. L’enjeu consiste en effet à « composer un bouquet filmique d’images cueillies chaque fois sur un même site, souvent à des moments différents. Sur l’écran, il s’agit d’une image composite produite par la projection de photogrammes enregistrés dans un autre ordre que celui de leur emplacement successif sur la bande de pellicule. À condition de disposer d’une caméra qui permet de rembobiner l’original au cours du filmage et de concevoir une méthode pour retrouver ses repères, cette façon de procéder permet d’enregistrer les images sans surimpression, sur n’importe quel endroit de la pellicule, dans n’importe quel ordre d’enregistrement.[1414] [1414] Rose Lowder, « Le cinéma comme art plastique », Jacques Aumont (dir.) Le septième art. le cinéma parmi les arts, Cinéma, Éditions Léo Scheer, 2003, p. 195. »

Figure 5 : Femme à l’ombrelle dans un jardin (Auguste Renoir, 1875-1876)

Figures 6 et 7 : Le jardin de la rue Cortot à Montmartre (Auguste Renoir, 1876) / Trois photogrammes de Bouquet 4 (Rose Lowder, 1994)

Les figures humaines sont reléguées sous le paysage, tant l’espace n’est plus borné par la distance d’une superficie. Au contraire, le motif miroite ; il annule la distance entre le fond et la forme des choses, recomposées dans le prisme du regard, qui prend l’allure d’un paysage en fleurs. Ainsi, ajoute l’artiste, « c’est le dynamisme de l’œil qui saisit et met en valeur des couleurs juxtaposées les unes à côté des autres, dans des conditions cinématographiques particulières, et ce procédé filmique permet de développer une dynamique spatio-temporelle spécifique qui, tout en établissant des relations entre les formes colorées en mouvement, maintient dans cet ensemble une certaine autonomie conférant de la puissance à ces composantes[1515] [1515] Rose Lowder, « Propos sur la couleur en partant des « Bouquets », in Nicole Brenez et Miles Mc Kane (dir.) Poétique de la couleur. Une histoire du cinéma expérimental. Anthologie, 1995. . »

Littéralement filmés sur le motif, les Bouquets retiennent de la peinture impressionniste, davantage que la scène bucolique, la lumière solaire, les coquelicots et les tournesols, le temps de la peinture, la touche, dont le cinéma occulte le faire et à travers cette touche, l’expérimentation temporelle de la vue que restitue cette superposition des photogrammes. Non plus un montage, mais une reconfiguration optique, qui transforme l’irisation impressionniste en un clignotement cinématique, le « spasme de l’œil » qui marque le retour d’une perception primitive à laquelle donne forme le paysage[1616] [1616] Voir Nicole Brenez, « Couleur critique. Expériences chromatiques dans le cinéma contemporain », in Jacques Aumont (dir.), La couleur en cinéma, Cinémathèque française / Mazotta, Paris, Milan, 1995, p. 166. .

Le choc de la vision

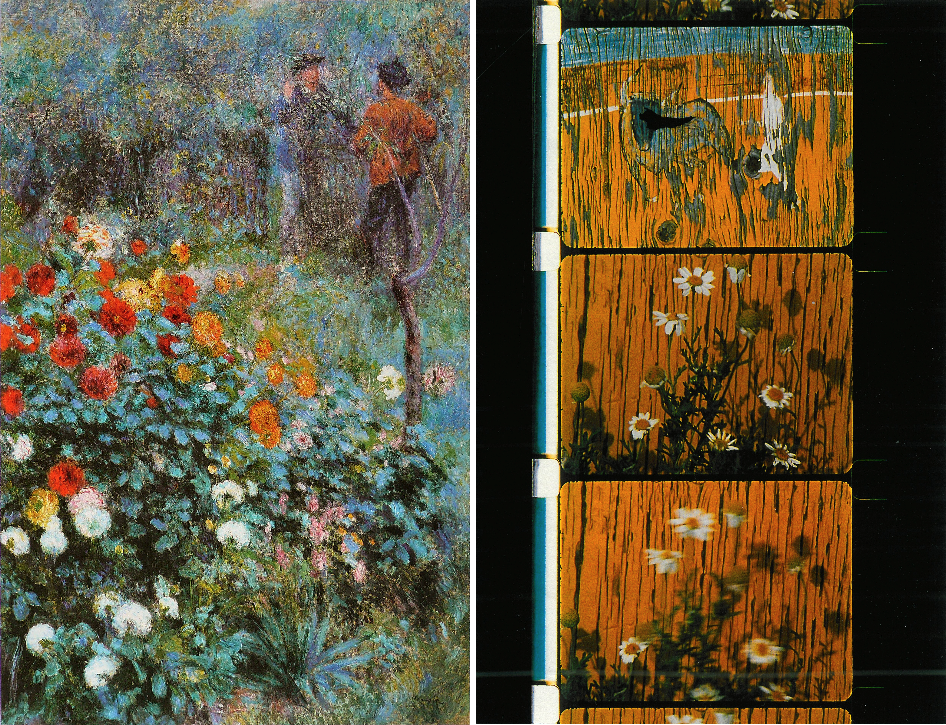

Après le spasme, le choc, le choc de la vision, qui brise les lignes de perspective et l’équilibre entre les hommes. Le choc est introduit par le train, qui dans La Bête humaine (1938) encadre la fiction. Dans la séquence des retrouvailles de Jacques et de Flore, sorte de bulle dramatique qui révèle l’origine du mal qui ronge le personnage, le train bouscule d’emblée l’équilibre (pictural) des lignes. L’ouverture de la séquence introduit en effet le trajet du train dans la toile d’Auguste, Le Pont de chemin de fer à Chatou (1881) (figure 8) où pourtant sur un pont industriel qui traverse horizontalement le cadre, au trois-quart de sa hauteur, exactement comme dans le film, aucun train ne passe. Le pont d’Auguste reste enseveli sous les arbres en fleurs qui en laissant surgir les arceaux, bouchent l’essentiel de la vue. Ce n’est donc pas le paysage industriel qu’Auguste privilégie, celui qu’introduit le chemin de fer dans la campagne française, comme le montre une photographie du même pont à Chatou (Chatou, perspective du pont, XIXe siècle[1717] [1717] Voir Les paysages de Renoir, op. cit., p. 237. – figure 9), qui insiste via la ligne diagonale, sur le trajet du regard, simulé par l’arrivée du train. Pas de point de fuite ni de regard plongeant dans la toile, mais le regard fixe, à peine souligné par la silhouette fondue dans le paysage de l’homme au chapeau de paille. Si Jean Renoir reprend dans l’ouverture de la séquence, le cadrage de son père, il fend pourtant le cadre par l’arrivée à grande vitesse de la locomotive et introduit une perturbation du regard suite au recadrage de la scène.

Figures 8 et 9 : Le Pont de chemin de fer à Chatou (Auguste Renoir, 1881) / Chatou, perspective du pont, XIXe siècle

Car une fois le pont hors champ, on passe du paysage à la baigneuse, dont les jambes scintillantes sont convoitées par le regard des trois garçons, lequel est annulé par la chute de la jeune fille dans l’eau et bientôt l’avertissement à Jacques : « J’aime pas qu’on m’regarde comme ça ». Si « la composition du paysage suscite toujours le désir de voir[1818] [1818] Présentation du programme « Paysages mémoriels » par le groupe de recherche en études cinématographiques, Théâtres de la mémoire (Universités de Paris 1, Paris 3, Paris 8, et de Poitiers), 2010-2012. », le désir de voir le paysage entre en contradiction avec le désir de la figure humaine, que la seconde introduction du train perturbe de nouveau. Après le baiser assassin, la tentative d’étranglement de Flore par Jacques, en un plan très rapproché, un brutal changement de cadrage produit une nouvelle déviation de la vue. À la proximité des visages fait suite en plan très large cette perdition du couple dans l’immensité du paysage au ciel dévorant[1919] [1919] Voir ici le texte de Philippe Arnaud, qui décrit très précisément cette « sorte d’inquiétude rampante » provoquée par dans la séquence par les variations d’échelle. Voir « Miniaturisation et gigantisation. Le monde et l’humain. » in Jacques Aumont (dir.) L’invention de la figure humaine. Le cinéma : l’humain et l’inhumain, Cinémathèque Française, 1995. .

Dès lors que « le paysage naît d’une distanciation [de] soi à l’espace[2020] [2020] Marc Desportes, Paysages en mouvement. Transports et perception de l’espace XVIIIe-XXe siècle, Gallimard, 2005, p. 7. », la vitesse du train insère dans le film une variation subjective des points de vue, qui modifie le cadre perceptif. On sait que les moyens de transport ont modifié les repères du paysage, soit qu’ils guident l’orientation du regard, comme sur la photographie du Pont de Chatou, soit qu’ils transforment les rapports du regard à ce qui est vu. Par ailleurs, la ville du XIXe siècle, qui sert de cadre au roman de Zola dont le film est adapté, a modifié les repères de la perception. Comme le rappellent Stéphane Füzesséry et Philippe Simay, les travaux de Walter Benjamin, Siegfried Kracauer, George Simmel ont montré la corrélation entre les transformations du cadre urbain, l’hyperstimulation sensorielle et l’intensification de la vie nerveuse[2121] [2121] Stéphane Füzesséry & Philippe Simay (dir.), Le choc des métropoles. Simmer, Kracauer, Benjamin, Editions de l’éclat, coll. « philosophie imaginaire », Paris, Tel-Aviv, 2008, p. 16. . Le cadre géographique de la grande ville offre un modèle théorique pour réfléchir les « transformations physiologiques et psychologiques de l’expérience subjective[2222] [2222] Stéphane Füzesséry et Philippe Simay, « Une théorie sensitive de la modernité », in Le choc des métropoles, op. cit., p. 13. ». C’est bien le visible qui relie les transformations de l’urbanité à l’homme, soumis aux stimuli et à cette forme d’excitation qui conditionne sa manière d’être au monde. Le choc, motif phare de la modernité auquel le train est associé par l’histoire industrielle (le choc naît de l’accident ferroviaire, décrit par Zola dans son roman), est rapporté à « la perception fragmentée et confuse de l’espace métropolitain[2323] [2323] Par Ernst Jünger, notamment. Voir Stéphane Füzesséry, Philippe Simay, « Une théorie sensitive de la modernité » in Le choc des métropoles, op. cit., p. 21. » ; il est aussi ce traumatisme psychique décrit par Freud[2424] [2424] Freud, Au-delà du principe de plaisir (1920), Payot, 1971. comme une névrose, liée à une sorte d’affaissement de la conscience qui frappe ici le personnage.

L’espace urbanisé est véhiculé dans le film par la locomotive sous couvert d’un anthropomorphisme de la machine (la fameuse Lison, ainsi nommée par Jacques), mais aussi par les nombreux plans ferroviaires, entrées en gare et passages sous un tunnel, toujours associés au regard qui les façonne, de sorte qu’ils puissent être compris, à l’instar de la longue scène finale, comme une interprétation (mentale, subjective) de certaines vues Lumière, Passage d’un tunnel en chemin de fer, ou Arrivée d’un train à Bathery Place par exemple.

Finalement, les motifs impressionnistes qui refont surface dans cette scène bucolique (le ciel, l’eau, le pont) sont recouverts par cette opération de la vue, prise en charge par la conjonction entre l’irruption de la vitesse et la forte variation scalaire, qui redistribuent les repères de la vision et affectent le sujet. Soit une opération temporelle, qui oppose dans la séquence le paysage comme lieu de mémoire, associant événements passés (l’enfance de Jean et de Flore) et présents (l’arrivée à toute vitesse de la locomotive suivie de la tentative d’étranglement) pour mieux compromettre l’avenir (le mariage). Et une opération spatiale, qui rappelle la nouvelle répartition dans la peinture moderne de la figure et du fond, redistribué chez Manet par la texture de la toile. Jean Clay note combien chez ce peintre « le “fond”, très souvent peint en dernier lieu, empiète nettement sur la figure (…)[2525] [2525] Jean Clay « Onguents, fards, pollens » in Bonjour Monsieur Manet, Centre Georges Pompidou, catalogue d’exposition, dir. Catherine David, Isabelle Monod-Fontaine, Frédérique Mirotchnikoff, 1983, p. 10. ». Dans Sur la plage (1873) par exemple, « Manet contrarie l’expérience optique. Ce qui dans le paysage, ressortit au lointain, est présenté au plus près des spectateurs[2626] [2626] Ibid. ». Et, de fait, le regard dans le tableau hésite entre les deux points opposés de la perspective qui, au lieu d’être étirée par le contraste entre l’avant-plan coupé de la robe de la femme, et la ligne d’horizon (la mer), est écrasée par l’uniformité terreuse de la robe et du sable. Tel serait le propre de la tension paysagère qui dans le film produit cet effet d’inquiétude en signifiant le bouleversement de la personne par le jeu d’aller-retour instable entre les deux points du regard, le proche et le lointain, que le train depuis les vues Lumière réunit à l’image.

L’incarnation de la vue

Si le train introduit dans le paysage un point de vue subjectif fuyant et malade, la lunette met en scène une incarnation de la vue, comme c’est le cas dans la fameuse séquence de la noyade de Boudu dans Boudu sauvé des eaux (1932). Dans cette séquence, Renoir introduit le regard dans ce qu’on voit. Or, que voit-on ?

Une vue de ville.

On sait que la vue de Paris, très en vogue chez les peintres impressionnistes, s’inscrit dans une tradition iconographique qui date du XVIe siècle. Depuis cette époque, peintres et graveurs revisitent les contours de leur cité à mesure de ses transformations architecturales. Comme d’autres capitales européennes, Paris est soumise au XIXe siècle aux rénovations de la vie moderne : horizontales – par la construction de grandes artères qui accueillent les gares et les véhicules à moteur – et verticales – ce sont les grands travaux d’Haussmann, peu appréciés d’Auguste Renoir, qui craignait de voir disparaître les courbes ornementales des quartiers les plus populaires. Il n’empêche que pour Auguste et ses contemporains, peindre des paysages urbains est une manière de prendre acte de la modernité[2727] [2727] Voir Christopher Riopelle, « Renoir dans la ville », in Colin B. Bailey & Christopher Riopelle, John House, Simon Kelly, John Zarolbell, Les paysages de Renoir, op. cit. p. 33-49. .

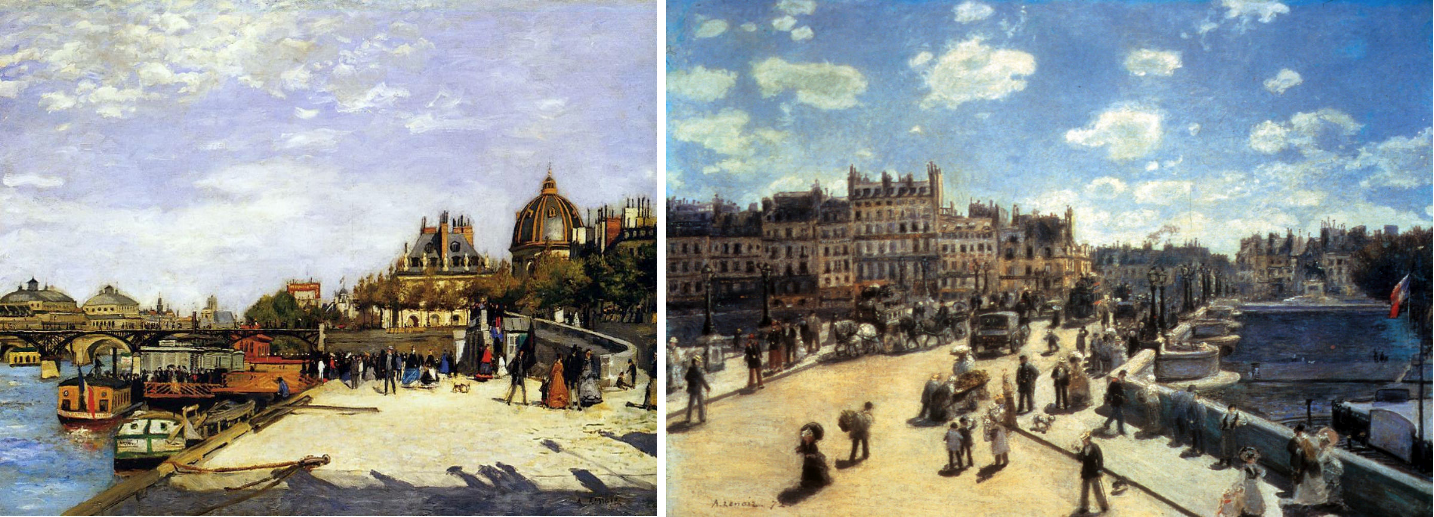

La séquence s’organise dans le film autour des quais de la Seine, qui structurent la composition de nombreuses vues peintes par Auguste, notamment Le Pont des Arts (1867) (figure 10), Le Pont Neuf (1872) (figure 11), Le quai Malaquais (1874) (figure 12). C’est face au Pont des Arts que se trouve l’appartement des Lestingois et l’on y voit, comme dans la toile d’Auguste, le trafic des bateaux-mouches, le passage descendant sur le quai que Lestingois emprunte en courant, et aussi ce pont qui coupe la toile dans sa largeur[2828] [2828] Je renvoie ici au texte de Dominique Païni, qui propose à partir de Boudu, une réflexion foisonnante « Du panorama d’Auguste aux panoramiques de Jean », Renoir Renoir, catalogue d’exposition, Cinémathèque française, Musée d’Orsay, Paris, 2005, p. 102-114. « Jean Renoir – affirme Païni – réalise cinquante ans après les mouvements panoramiques enchaînés qui continuent, par l’art du cinéma advenu, la vision urbaine panoramique de son père. Comme si cette séquence mythique du sauvetage de Boudu était une sorte de contrechamp cinématographique du panorama peint du quai Malaquais un demi-siècle plus tôt. » (p. 114) .

Figures 10 et 11 : Le Pont des Arts (Auguste Renoir, 1867) / Le Pont-Neuf (Auguste Renoir, 1872)

Figure 12 : Paris, le quai Malaquais (Auguste Renoir, 1874)

Jean Renoir cependant opère un choix radical par rapport à la vue de son père, puisque la scène est découverte, non pas, comme sur la toile, depuis le pont, sous lequel le peintre, semble-t-il, s’est placé, mais face au quai, chez Lestingois qui regarde par la fenêtre au moyen d’une longue vue. D’emblée, la scène est placée sous le sceau du regard, le regard de Lestingois, pour commencer, puis des curieux regroupés au bord du quai et sur le pont où ils forment une véritable ligne pour le regard, lui-même souligné par les paroles. Dans le paysage bucolique de la Bête humaine, Flore se plaignait : « J’aime pas qu’on m’regarde comme ça ! ». Ici, c’est la soubrette qui encourage la vue : « Mais regardez donc ! » Ce à quoi un vagabond répond : « J’en vois tellement que j’fais pas attention. »

Mais le point de vue de Lestingois incite à voir encore autre chose que cette vue, même décuplée, du pont des Arts. Ce que Lestingois restaure ici, avec sa lunette et ce qu’elle vise, c’est la veduta, cette vue vénitienne qui se développe en Italie au XVIIIe siècle et qui regroupe des paysages urbains, saisis au plus près de leur réalité topographique.

Les vedute obéissent aux lois de la perspective dite naturelle, reproduite selon les règles géométriques qui fixent au somment de la pyramide visuelle un « point de vue » à partir duquel s’organise le cadre. Parmi les toiles les plus célèbres, celles de Canaletto, Régate sur le grand canal (1735), et Retour du Bucentaure au mole le jour de l’Ascension (1732) dont on peut supposer qu’Auguste Renoir s’inspire quand, en 1881, il peint à Venise Le Grand Canal ou Le Palais des Doges reconduisant l’angle de perspective pour mieux substituer au réalisme de la représentation – la précision des gondoles chez Canaletto – l’espace ouvert par le canal, où la lumière du ciel s’éparpille dans l’eau.

Or, deux éléments rapprochent ici la veduta dix-huitièmiste du film des années trente :

– Le premier est l’importance accordée à la minutie des formes et aux détails des figures, que le film restitue par l’usage de la focale qui isole le regard de Lestingois et lui permet de distinguer Boudu au sein de la foule parisienne grouillante.

– Le second est le point de vue adopté par les peintres qui visaient à reproduire « ce qui se voit » et « comment on le voit[2929] [2929] Encyclopédie Universalis, article « Védustistes ». » : telles sont les deux significations étymologiques du terme veduta qui signalent le souci de conformité à la perception optique. Le peintre choisit scrupuleusement son angle de vue (en général un lieu extérieur, une fenêtre, une gondole) qu’il observe attentivement à l’aide d’une camera obscura. Le procédé est couru à l’époque, il permet de projeter sur le verre de la chambre le paysage à reproduire mais aussi d’en élargir les proportions, d’où l’impression de panorama à laquelle la scène de Boudu d’échappe pas.

En effet, dans le film, c’est bien par le moyen d’un instrument optique que Lestingois découvre la vue et « panote » sur la ville. Et c’est aussi de cette façon que Jean Renoir a imaginé la séquence. Voici ce qu’il dit : « Je voulais profiter du fait (…) que Michel Simon était un clochard, mais qu’il était tous les clochards du monde, et c’était intéressant de voir si tous les clochards du monde étaient absorbables par la foule parisienne. Alors pour ce genre de prises de vue, je me suis procuré un objectif très long, un de ces objectifs qui servent en Afrique à filmer des lions de loin. Au lieu de filmer un lion, j’ai filmé Michel Simon. J’ai mis l’appareil à une fenêtre du premier étage, pour passer par-dessus le toit des voitures, et mon Michel Simon marchait sur les quais, dans les rues de Paris, au milieu des gens qui ne le remarquaient pas[3030] [3030] Jean Renoir, Entretiens et propos, op. cit., p. 139. . »

Comme autrefois la camera obscura permettait au peintre vénitien d’associer son regard à la vue du tableau – ce que suggère dans les vedute le grand angle de composition ou le point de vue légèrement surplombant –, la longue vue de Lestingois plonge celui-ci dans le tableau, littéralement. Le mot veduta signifie aussi : « Le point où tombe la vue[3131] [3131] Encyclopédie Universalis, « Védutistes ». Le mot veduta, dans son sens contemporain le plus courant de dessin, de peinture, de gravure représentant un lieu, un édifice, un panorama de ville, est une extension du même terme qui signifie « point où tombe la vue » et, accessoirement, aspect ou perspective d’un lieu (« belle vue » dont on jouit du haut d’une colline, par exemple). ». Ici, Lestingois franchit la fenêtre, se précipite de l’autre côté du champ et plonge bientôt dans la Seine, soit dans l’espace de la vue, qu’il incarne de son regard.

Ce n’est donc pas Jean ici qui subit l’influence d’Auguste, c’est Lestingois qui accomplit le programme moderne de Manet quand celui-ci affirme : « Il faut être de son temps et faire ce qu’on voit » en raccordant ainsi le voir au faire en un acte visuel qui est aussi un geste politique. À propos de L’Olympia de Manet, Georges Bataille affirme que « Ce qui mit en colère [est que] l’Olympia est une fille, ce n’est pas une déesse nue : cette fille nue et l’homme en jaquette habitent le même monde. Et c’est un monde que l’art rejette[3232] [3232] Georges Bataille, Manet, op. cit., p. 144. . » Quel est ce monde ? Le monde de la réalité politique que la bourgeoisie, précise Bataille, ne se résout pas à admettre « qu’[il] se réduisît à ce qu’il était[3333] [3333] Ibid., p. 148. » ; c’est-à-dire aussi le monde du temps présent qui introduit « le renversement du passé et la naissance d’un ordre nouveau[3434] [3434] Ibid., p. 145. ». « L’Olympia, (…) c’est la négation de l’Olympe, du poème et du monument mythologique, du monument et des conventions monumentales[3535] [3535] Ibid.. . » Ce sont bien ces « conventions monumentales » que met à mal Boudu une fois ramené dans l’appartement coquet des Lestingois où il sème le désordre dans la composition du champ et celle du couple. Désordre esthétique tout autant que moral et sexuel : il empêche Lestingois de retrouver le soir la jeune domestique et prend sa place auprès de son épouse. En s’immisçant ainsi dans cet espace social qui n’est pas fait pour lui, Boudu perturbe l’ordre bourgeois, l’ordre des « gens respectables » selon l’expression de Lestingois. Tel serait le double scandale de Boudu, sa modernité : il confronte le bourgeois à la réalité de ce qu’il voit et introduit le temps présent, celui du cinéma et de la circulation urbaine, dans l’histoire de la peinture.

Le paysage chez Jean Renoir est donc modelé par le trouble de la vue, le spasme, le choc et par son instrumentation, le train, la longue vue. J’aimerais pour terminer envisager le cas d’un paysage en mouvement[3636] [3636] Voir Marc Desportes, Paysages en mouvement, op. cit. , redéfini par le critère nouveau de la vitesse lorsque celle-ci s’accapare l’image. Non plus la vitesse extérieure du train, qui rompt l’équilibre spatiale et la proportion des figures, mais la vitesse intérieure de la voiture qui déplace un peu plus loin les repères de la subjectivité. Après que Boudu a traversé l’espace de la vue, pour mieux s’y confondre, les policiers de La Nuit du carrefour pénètrent au cœur du visible, dont ils redessinent les frontières.

Le cœur du visible

En 1920, Fernand Léger remarquait qu’« un paysage traversé ou rompu par une auto ou un rapide perd en valeur descriptive, mais gagne en valeur synthétique ; la portière des wagons ou la glace de l’auto ont changé l’aspect habituel des choses[3737] [3737] Fernand Léger, Fonctions de la peinture (1920) folio, 1997. Cité in Marc Desportes, Paysages en mouvement, op. cit., p. 8-10. . »

Après Jean Epstein (La Glace à trois faces, 1927) et avant Carl Dreyer (Ils attrapèrent le bac, 1948), Jean Renoir expérimente l’effet de synthèse visuelle produit par la précipitation du regard quand il est déterminé par l’allure d’un moyen de transport. Et il ajoute à la « variation perpétuelle d’aspect » dont parle dès 1904 Léon Auscher, auteur d’un ouvrage sur Le Tourisme en automobile[3838] [3838] Léon Auscher, Le tourisme en automobile, Dunod, Paris, 1904, cité in Paysages en mouvement, op. cit. p. 240. , la projection sensorielle de la vue qui remplace la stase contemplative classique.

Dans La Nuit du carrefour (1932), la poursuite en voiture qui va permettre aux policiers de mettre la main sur le gang de malfrats a lieu la nuit, de sorte que le paysage est réduit au peu de visible que perce la trouée lumineuse des phares : des bas-côtés terreux, quelques arbustes, un muret. Si le paysage est, comme l’affirment les géographes, « le visible par excellence[3939] [3939] Pierre Georges, Dictionnaire de la géographie, PUF. », il est tenu ici au seuil de la perception qui vacille à chaque tournant. Tel est le suspense visuel tendu au tremblé de la voiture dont le spectateur épouse le point de vue. C’est bien dans l’épaisseur du noir que le regard s’enfonce, à la poursuite d’un point lumineux, qui comme le trou percé de la chambre noire, aspire le champ opaque de la représentation, à peine rehaussé des flashs des pistolets.

La traversée du regard l’emporte donc sur le pays visité, construit par cette matérialité du noir dont dépend la composition sonore : vrombissement de l’accélérateur, couacs du moteur ou coups de revolver. Selon Jean-Luc Godard « La Nuit du carrefour [est] le seul grand film policier français, que dis-je, le plus grand film français d’aventure[4040] [4040] Jean-Luc Godard, « La Nuit du carrefour », Cahiers du cinéma, n° 78, spécial Renoir, décembre 1957, p. 67-68. ». L’aventure est soulignée, qui laisse penser à une aventure plastique[4141] [4141] Ou encore, aventure « formelle » comme l’a remarqué Dominique Païni, in « La Nuit du carrefour », Cahiers du cinéma, n° 482, juillet-août 1994, p. 55. , traversée par les avant-gardes de l’époque, notamment l’informe redéfini par Georges Bataille en 1929 comme une araignée ou un crachat. Crachat visuel ici, que prend en charge l’opération de glissement du visible vers sa fuite lumineuse.

En effet, la conjonction entre l’instabilité de la vue et le mouvement qui l’organise (la vitesse folle) renvoie à la question plus large des transformations temporelles de la vue, qui doute des capacités de l’œil. C’est tout le fond du problème que posent les physiologistes du XIXe siècle cherchant à comprendre dans quelle mesure l’introduction du temps dans l’image modifie la vision et la compréhension des phénomènes. Cette question est au cœur du débat sur la représentation du cheval au galop, qui anime les cercles scientifiques.

L’histoire est bien connue : Muybridge est mis au défit par un riche industriel américain, un magnat des chemins de fer amateur de chevaux, de vérifier l’hypothèse formulée par le français Marey dans La Machine animale (1872) – selon laquelle à un moment de sa course, le cheval se retrouve en suspension au-dessus du sol. En 1878, Muybridge utilise donc douze appareils photographiques à déclenchements successifs et confirme la théorie du physiologiste français.

Or, à la même époque, précisément entre 1865 et 1872, Manet décline le motif de la course à Longchamp, dont il propose plusieurs versions : peintes, dessinées, lithographiées. Manet déplace ainsi sur le terrain de l’art les termes d’un problème scientifique car il ne cherche pas à reproduire la juste anatomie du cheval mais à rendre sensible l’effet de la vitesse pendant la course. Déplacer l’enjeu de la représentation revient alors à changer l’angle de prise de vue du cheval, que Muybridge expose de profil. En revanche Manet, quel que soit le support utilisé sur chacune de ses études, reproduit toujours le cheval de face, comme le relève Jean Clay : « La vitesse, mais vue de face : c’est le coup d’audace que tente Manet dans les différentes versions de la Course à Longchamp. Jusqu’à lui, personne n’avait songé à figurer le galop autrement que de profil. Un demi-siècle avant Manet, Géricault comme ses modèles anglais (Stubbs, Ward), comptait encore sur l’extension corporelle du cheval pour donner au spectateur le sentiment d’un élan irrésistible. Chez Manet, ce paradoxe graphique, la vitesse vue de face, est obtenu aux dépens de la vérité anatomique. La distorsion des silhouettes animales est le moyen employé (et le prix à payer) pour faire croire à une ruée forcenée en direction du spectateur[4242] [4242] Jean Clay, « Comprendre l’impressionnisme », in Bonjour Monsieur Manet, Centre Georges Pompidou, Catherine David, Isabelle Monod-Fontaine, Frédérique Mirotchnikoff (dir.) catalogue d’exposition, 1983, p. 101. Voir aussi Jean Clay, Comprendre l’impressionnisme, Chêne, Paris, 1984. . »

Ainsi, Manet privilégie le paradoxe graphique (la vitesse vue de face) sur la vérité anatomique (figure 13). En reproduisant la ruée sur le spectateur, Manet ne prend pas pour modèle le cheval chronophotographié, il préfigure le train des Lumière, celui qui frappe l’œil au point de terroriser les spectateurs à l’idée que ce « cheval de fer » franchisse l’écran, déchire l’espace lisse et limité du visible.

Figure 13 : Courses à Longchamp (Edouard Manet, 1865-1872)

De la course automobile à la course de chevaux, il n’y a donc qu’un pas car de même que la vitesse de l’auto transforme le paysage et propulse le regard, celle du cheval de Manet inaugure le choc visuel de la vision faciale qui projette le spectateur au cœur du visible. Les chevaux peints par Manet se différencient radicalement de ceux d’Auguste Renoir (Cavaliers au bois de Boulogne, 1873). En revanche, ils préfigurent cette trouée de la vue qui prend dans French Cancan la forme d’une déchirure de la toile dans l’espace des spectateurs au début de la grande scène de danse finale. Pour quelle raison ? À cette question, c’est un dessin qui répond.

Il s’agit d’un autre dessin préparatoire au film, réalisé par Max Douy et conservé à la Cinémathèque Française (figure 14). On y voit un cheval, sans doute dessiné au fusain ou peint à l’encre noire, s’élancer à travers le cadre composé de hachures qui structurent l’espace. Très curieusement, ce dessin n’apparaît à aucun moment du film. Si ce cheval dessiné pour le film ne le documente d’aucune sorte, il en condense en revanche le principe visuel. Par sa manière de franchir l’espace ; le cadrage de la figure, ni de face ni de profil, mais de ¾ face ; les jambes suspendues au-dessus du sol, il rappelle l’élan de la danseuse dans French Cancan qui, tel un projectile lancé à l’assaut du spectateur, convertissait bientôt la scène théâtrale en un rayonnement optique (figure 15).

Figures 14 et 15 : French cancan / Dessin préparatoire de Max Douy pour French Cancan (Cinémathèque Française)

Reste un détail : les hachures noires qui impulsent une profondeur à cet espace. Elles évoquent les traits noirs qui dans la version dessinée des Courses à Longchamp de Manet, organisent la composition de l’espace et figurent la vitesse du geste d’exécution. Cette figure du trait, du hachuré, figure du vif et du rapide, désigne alors cette précipitation de la vue, dont la course à cheval offre une métaphore. Mais elle revient aussi dans La Nuit du carrefour comme procédé d’effacement informe, cette fois, du visage de l’assassin, dans une préfiguration du portrait photographique moderne[4343] [4343] Depuis les années 1980, le portrait photographique multiplie les tentatives de dépersonnalisation, que produit parmi d’autres procédures, la rature du visage. Voir par exemple le travail de Vincent Colebard (Sans titre, extrait de la série « Conversations faites à un enfant mort, 1991-1992). (figure 16). Or, cette figure, Manet l’emprunte à Constantin Guy, le peintre de la vie moderne de Charles Baudelaire – vie moderne, dont, à partir de la catégorie de l’œil, j’ai souhaité esquissé les contours :

– en repérant une identité sensible de la vue qui raccorde désormais la subjectivité de l’homme à la ruine de ce qu’il voit ;

– en redistribuant sur la scène picturale et cinématographique les termes d’une histoire du regard qui prend la forme, partagée par Jean Renoir et Edouard Manet, d’une politique des images, à l’aune de laquelle il faut revoir les toiles d’Auguste.

Figure 16 : La Nuit du carrefour (Jean Renoir, 1932)

Emmanuelle André est maître de conférences en études cinématographiques à l’université Paris 7-Diderot, habilitée à diriger les recherches. Elle est l'auteur d'Esthétique du motif. Cinéma, musique, peinture (2007), du Choc du sujet. De l’hystérie au cinéma - XIXe-XXIe siècle (2011) et avec Dork Zabunyan de L’attrait du téléphone (2013), ainsi que d’une série d’articles qui portent sur les liens entre l’esthétique du cinéma, l’histoire de l’art et l’anthropologie culturelle.