Christian Barani

Images en mouvement

Le mot “cinéma” vient, comme chacun sait, du grec kinema / kinesis, qui signifie “mouvement”. Ce rappel étymologique me semble particulièrement pertinent pour présenter le travail de Christian Barani (né en 1959) : en tant que “vidéaste” itinérant, il ne se contente pas de produire des images en mouvement, il inscrit l’acte de filmer dans un processus performatif plus large basé sur le déplacement du corps physique de l’artiste, de son point de vue et de son “point intérieur”.

Dans la conversation qui suit, Barani expose sa pratique artistique, dont les fondements sont le voyage autour du monde, les rencontres fortuites, la technologie numérique Lo-Fi et le plan-séquence, cela aboutissant à la transformation de son corps en médium. Néanmoins, en devenant presque littéralement un “moyen de transport / connexion”, il ne cherche pas à offrir au public un simple ersatz de tourisme; le “ciné-athlétisme” de Barani (je reprends ce terme d’un manifeste d’avant-garde de Maïakovski et d’un livre de Grosoli et Reiter consacré à Werner Herzog), est plutôt une tentative de capturer et d’accumuler l’expérience du monde, offrant une “matière brute” que les gens pourront découvrir dans une galerie d’art, un cinéma, ou éventuellement sur Youtube.

Reprenant le principe même de la dérive qui guide le “vidéaste”, l’entretien se laisse aller à emprunter, lui aussi, quelques chemins de traverse : ainsi, au moment d’évoquer des questions de représentation et d’espace d’exposition, Barani nous transporte soudain des gratte-ciel de Dubaï au monde mystique d’un peintre du Quattrocento…

Débordements : Tout au long de votre carrière artistique, vous avez exploré “des lieux où personne ne va”, difficiles à atteindre ou à habiter : l’Ethiopie, le Kazakhstan, la Namibie, le Népal – et votre prochain film sera tourné au Liban, alors qu’il y a la guerre civile en Syrie. Il est par contre assez banal, facile, et bon marché, de prendre l’avion en Europe pour aller à Dubaï, le “holiday paradise”. D’où vous est venue l’idée de réaliser My Dubaï Life (2011) ? Quels aspects de Dubaï ont frappé votre imagination et/ou votre curiosité ?

Christian Barani : Le point de départ de ce projet est une proposition d’Olivier Marboeuf, directeur artistique de l’Espace Khiasma, qui organisait un programme d’arts visuels autour du thème “Manifeste pour des villes invisibles”. Lors de notre discussion, deux éléments de réflexion m’ont convaincu d’aller filmer dans cet émirat. Le premier était justement de passer derrière le miroir, derrière cette image commune, véhiculée par le pouvoir qui constitue Dubaï. La ville est construite par et comme une image. Le deuxième élément était plus performatif. Marcher 8 à 10 heures par jour un mois durant, dans une ville où rien n’est pensé pour la marche, dans une ville construite pour les flux, dans une ville où le simple fait d’être à pied vous qualifie socialement. Cela me paraissait un beau défi à relever.

D : Je n’ai jamais eu l’occasion de me rendre à Dubaï et, avant de regarder votre film ou celui de Ben Russell Workers leaving the Factory (Dubaï), les seules images que j’en avais étaient celles, glamour, produites par l’industrie du tourisme. Selon vous, un touriste peut-il vraiment ne faire que “passer” et ne rien voir de ce qu’il y a “sous la surface” ?

C.B. : Cette question du touriste est bien plus complexe que l’on peut imaginer car nous sommes tous les touristes de quelqu’un. Je crois qu’il faut plutôt envisager les choses différemment. La question qui me paraît judicieuse est : pourquoi voyageons-nous ? Quel est le but de ce déplacement intérieur ? Jusqu’à quel point sommes-nous prêts à accepter la différence ? Jusqu’à quel point sommes-nous prêts à abandonner cette “suprématie de la pensée occidentale” sur la définition du monde ? Déplacer son point intérieur, c’est se mettre en danger intellectuellement. Alors oui, une personne peut voyager à Dubaï et ne rien voir. C’est la différence entre voir et regarder. Le système mis en place par le pouvoir est extrêmement sophistiqué. Un seul discours est véhiculé par toutes les personnes qui organisent le divertissement et le loisir des touristes. Personne ne peut déroger à ce discours officiel sous peine d’être expulsé du pays dans la journée.

D : S’il y a bien un côté anesthésiant dans le tourisme, comment le combattez-vous en tant que voyageur-cinéaste / cinéaste-voyageur ?

C.B. : Mon travail d’artiste est identique à celui d’un ouvrier à l’usine. Ce travail est répétitif et quasiment pas payé. Marcher de longues heures en plein soleil, effectuer 20 à 25 km par jour, par 40 à 45 degrés. Cadrer, maîtriser l’enregistrement du plan-séquence malgré la fatigue du corps. S’épuiser à nouveau sans savoir ce qui va advenir. Rentrer dans sa chambre, diner dans une cantine ouvrière et tenter de s’endormir dans un petit hôtel indien malgré les émotions vécues.

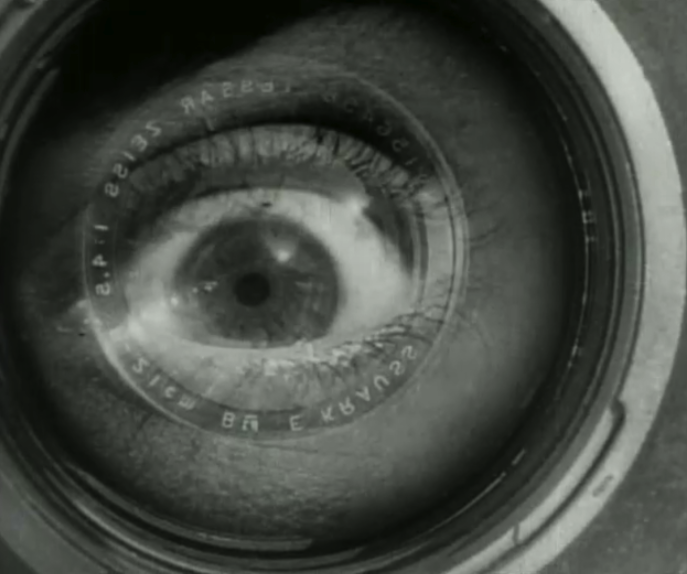

D : Vous décrivez votre méthode de filmage comme “une question d’expérience engageant un corps/caméra dans l’espace”. L’expression “corps / caméra” me semble une référence claire au concept de Dziga Vertov, “l’homme à la caméra”. Sur votre site, il y a également une image du “ciné-oeil”, extraite du film de Vertov. J’aimerais savoir comment Vertov, ses films comme ses écrits, ont pu vous inspirer – pas uniquement les affinités, mais aussi les différences…

C.B. : Dziga Vertov est, comme Jean-Luc Godard, un des piliers de l’image en mouvement. Ils ont la même trajectoire, déstabilisante, fulgurante, étincelante mais peu suivie. La première fois que j’ai vu L’homme à la caméra, j’ai été réellement bouleversé, tétanisé sur ma chaise. Nous sommes en 1928 et tout y est. Que faire après un tel chef-d’oeuvre ? Comment acquérir une telle liberté, une telle conscience du monde, une telle virtuosité dans la représentation ? Mais au-delà de tout cela, je crois que c’est ce désir de réaliser des images sans a priori, sans références à la littérature, au théâtre et à sa mise en scène, qui m’a fait changer de trajectoire. Dziga Vertov développe une piste pour sortir de la soumission à la littérature et à la mise en scène théâtrale. Il cherche à trouver une forme propre à l’image en mouvement. Cette question est toujours non résolue. Pourquoi écrire des mots pour avoir le droit de faire des images ? Demande-t-on à un peintre ou à un sculpteur de décrire par les mots son oeuvre avant d’avoir le droit de la réaliser ? C’est l’industrie cinématographique et télévisuelle qui ont imposé petit à petit ces normes afin de maîtriser les productions dans lesquelles elles investissent. Malheureusement les réalisateurs les suivent gentiment, sans se poser de questions, ou parfois les mauvaises. Dziga Vertov développe aussi l’idée que l’image est un matériau. Quant aux différences, elles se situent sur un plan politique – je ne suis pas un artiste militant -, et sur la croyance en une image objective. Je pense que l’image en mouvement n’est qu’une projection personnelle, une subjectivité. Une interface, un intermédiaire entre les réalités d’un monde et mon esprit.

D : L’idée de “capturer l’instant”, qui est un concept-clé de votre poétique et chez Vertov, m’intéresse particulièrement. Vertov écrivait que, par la caméra, la vie peut être “prise au dépourvu” – et pour cela, il cachait sa caméra. Au contraire, vous ne semblez pas du tout intéressé par le procédé de la caméra invisible, même si les caméras sont aujourd’hui beaucoup plus faciles à dissimuler. Pour autant que j’ai pu le voir, vous ne cherchez jamais à cacher la caméra à ceux que vous filmez. Quelle est votre perspective sur ces deux stratégies opposées de représentation ? Pourquoi choisir la seconde ?

C.B. : L’homme à la caméra s’est réalisé grâce à la petitesse de la caméra que son frère Boris Kaufman lui avait recommandée en tournant À propos de Nice avec Jean Vigo. La taille de la caméra était un enjeu à l’époque car elle lui permettait une meilleure manipulation et une plus grande rapidité d’utilisation. Tout au long du 20 ème siècle, des réalisateurs ont eu ce désir de réduire la taille de la caméra. La caméra vidéo DV s’inscrit dans cette histoire. Sa légèreté et la relative qualité de l’image m’ont permis de sortir du studio, du plateau dans lequel je m’étais enfermé en réalisant des vidéos plasticiennes sous forme d’incrustation. Cette nouveauté était gage de liberté. Mais légèreté ne veut pas dire dissimulation. Au contraire, je revendique ce concept d’homme/caméra, c’est à dire un homme muni d’une caméra qui marche dans l’espace en quête de représentation, de rencontres. Il est fondamental pour moi d’afficher la caméra pour ne pas trahir cette relation improvisée qui apparaît lorsque le filmeur rencontre le filmé. Afficher mon statut et mon but. Les gens sont libres d’accepter le jeu, libres de participer à leur représentation en s’appropriant une partie de la mise en scène dans cette improvisation partagée. C’est une stratégie comme une autre. Certains ont besoin de discuter avant de sortir leur outil du sac, moi je n’ai rien à cacher. Cette affirmation d’un corps/caméra associée à la marche performative induit l’improvisation, induit le plan-séquence et l’unicité de la prise.

D : À quel moment et pour quelles raisons s’est fait le passage entre le studio et le monde ?

C.B. : Les raisons sont multiples. La lourdeur et le coût de la technologie numérique de l’époque, la résonnance de Rosselini avec notamment Rome ville ouverte et cette nécessité de se plonger dans la réalité pour la représenter. Mais je pense que mon désir d’agir sur le monde passait par une implication physique dans l’espace et surtout une volonté de représenter les classes populaires, souvent oubliées dans le monde de l’art. Être un artiste passeur.

D : Ce serait formidable de connaître l’avis de Vertov sur Youtube, mais cela est, bien sûr, impossible. Quel est le vôtre ? Je demande cela car vous intégrez des vidéos Youtube dans My Dubaï Life.

C.B. : Les chaines de diffusion que l’on trouve sur le net sont de formidables outils de démocratisation. Permettre à chacun de diffuser des vidéos, d’afficher son regard sur le monde est une très grande avancée. L’image en mouvement n’est plus réservée aux sachants. C’est d’ailleurs ce qui a posé problème lors de l’apparition de la vidéo. Tout à coup, les images étaient abordables, appropriables par tout le monde. Les spécialistes du cinéma n’étaient plus les seuls maîtres à bord. Mais comme à chaque fois, cette démocratisation entraîne une perte du sens, une perte des enjeux de l’image. Elles sont soumises au diktat de l’époque et induisent des formes qui s’épuisent très vite. Ces chaînes représentent une sorte de mémoire virtuelle qui se constituent et représentent le monde malgré nous. Dans My Dubaï Life, j’ai utilisé ces matériaux visuels postés sur internet. Plus d’une semaine de visionnage pour sélectionner 150 vidéos qui ont donné lieu à un montage de 45 minutes, en boucle, qui introduisait l’installation vidéo Self Fiction montrée à l’espace Khiasma. La première forme produite de cette expérience à Dubaï a été une installation vidéo, un film déployé dans l’espace. Puis une performance est née des matériaux récoltés, et enfin un film, My Dubaï Life. Ces vidéos postées, une fois intégrées dans le montage du film, prenaient toute leur dimension, en révélant l’absurdité de la situation. Il m’est également apparu indispensable de faire remonter les commentaires qui figurent sous les images. Ces commentaires constituent le cadre nécessaire à la lecture des images postées. Ils sont indissociables des images.

D : En quoi consistait cette performance ?

C.B. : Elle s’intitule Dubaï Across Simulation. Elle est composée de trois écrans, disposés dans l’espace qui représentent la traversée en trois dimensions de Dubaï à partir du métro aérien. Chaque angle de vue (face, gauche, droite) a été filmé séparemment et la traversée reconstituée virtuellement pendant la performance. Elle a été réalisée avec Bertrand Gauguet, musicien, et Olivier Marboeuf, commissaire et artiste. Une improvisation où Bertrand Gauguet joue en temps réel à partir d’une structure musicale et où Olivier Marboeuf performe un texte écrit par lui-même sur Dubaï. La performance dure quarante minutes, le temps de la traversée de Dubaï.

D : De nos jours, la technologie numérique permet au réalisateur de re-tourner encore et encore la même scène (potentiellement à l’infini…), jusqu’à ce qu’il obtienne exactement ce qu’il veut. En outre, cette technologie rend plus facile la manipulation des images enregistrées – les « erreurs » peuvent ainsi être corrigées en post-production. Malgré l’adoption de la vidéo numérique, vous ne re-tournez jamais et déclarez “ce qui est advenu est advenu”. Pourquoi ?

C.B. : Dans les années 90, Jacques Doillon tournait 45 fois la même prise afin d’épuiser les comédiens et moi, à la même époque, j’enregistrais en vidéo 8 une seule prise[11] [11] Cela a donné le film Staber Mater (2001). , en hommage à Fra Angelico, peintre italien du Quattrocento. Cette tension du geste unique m’excite énormément et me met face à mes responsabilités.

D : Quel était ce travail sur Fra Angelico ? Quels rapports aviez-vous, ou avez-vous, en tant que cinéaste, à sa peinture ?

C.B. : J’ai travaillé sur l’oeuvre de Fra Angelico pendant environ 5 ans. Les raisons pour lesquelles je me suis passionné pour son oeuvre sont naturellement multiples. Je ne vais pas toutes les développer : la beauté et le minimalisme de sa peinture, son côté précurseur (ce fût le premier peintre à introduire une figure humaine dans un tableau religieux, bien avant la Renaissance), mais aussi la création d’une peinture abstraite. La poésie et l’esprit guidaient Fra Angelico. Il s’investissait totalement dans ce temps de la représentation. Ses assistants ont pu le retrouver en pleurs lorsqu’il peignait le Christ en croix, sa souffrance devenait la sienne. Il ne s’accordait aucune retouche. Pour être au plus près de la représentation, il entrait dans un état de méditation qui lui permettait de peindre en lien avec Dieu. Ce qui advenait était la volonté de Dieu. Il lui était donc impossible de retoucher. Il se mettait au service de.

Mais les deux principales raisons sont en rapport avec l’espace et la narration. Fra Angelico travaillait magnifiquement bien le rapport entre une image, son sens et l’espace architectural dans lequel elle se développait. L’exemple le plus radical est celui du monastère San Marco à Florence. Et plus particulièrement l’Annonciation qu’il a peinte et placée à la croisée des chemins dans ce monastère. Dans cet exemple, Fra Angelico scénarise la découverte de l’image de Marie (placée en haut d’un long escalier et à la croisée de deux couloirs comprenant des cellules de méditations). Le moine ou le visiteur découvre cette image en contre plongée afin de renforcer la puissance et l’importance de Marie dans la pensée dominicaine. Cette image formalise la séparation entre les moines débutants et ceux plus expérimentés. Une fois face à la fresque, ces derniers prenaient le couloir de gauche et avaient accès à des fresques (également peintes par Fra Angelico et ses assistants) plus sophistiquées et qui nécessitaient une grande connaissance théologique. Les moines débutants devaient prendre le couloir de droite. Fra Angelico travaillait ce rapport entre image et espace, en intégrant une poutre en bois dans la fresque qui dialogue parfaitement avec une poutre présente dans la charpente du toit, situé au dessus de l’image.

L’architecture et la peinture hiérarchisaient les rapports entre la connaissance et la représentation. Cette fresque était au coeur de cette structure architecturale et philosophique. Tout cela devient très intéressant lorsque que l’on sort de la simple lecture du tableau en soi et que l’on étudie son rapport à l’espace. Bien sûr, ce travail de réflexion et d’intégration dans l’espace architectural m’a beaucoup servi pour mes installations vidéos.

L’autre raison importante est son rapport à la narration. Fra Angelico créait des couches de lecture dans son oeuvre, permettant de s’approprier, selon son degré de connaissances, une relation particulière à la pensée dominicaine, à l’art. Si l’on continue d’étudier cette fresque de l’Annonciation, nous allons nous apercevoir, grâce au magnifique livre de Georges Didi-Huberman Figuration et Dissemblance, que des couches de lectures et de compréhension sont possibles à partir d’une même image. La première lecture du néophyte est une représentation de l’archange Gabriel venant annoncer à Marie la venue du Christ. Cette lecture est partagée par tous. Mais si l’on se penche un peu plus sur cette image, nous allons nous apercevoir que les petites fleurs blanches qui figurent dans le jardin à droite des personnages ne sont pas que de simples fleurs mais représentent le Christ lui-même. Fra Angelico a peint le cœur de ces fleurs avec un pigment rouge qu’il n’utilisait que pour peindre le sang du Christ. Et à cette époque, le Christ était souvent appelé le “Christ Fleur”. Mais ce changement de regard provoque un bouleversement dans la lecture de cette fresque. Quelque chose d’inconnu, de complexe apparaît. La fresque devient un ensemble de temporalités qui cohabitent. Le temps de l’Annonciation est associé au temps de la souffrance et de la mort du Christ. Fra Angelico réunit dans une image, dans un même espace, la vie et la mort du Christ, le début et la fin de la vie du Christ.

Ce sont ces éléments qui m’ont le plus impressionné dans le travail de Fra Angelico. Penser une image qui peut être compréhensible par tout le monde et se complexifier selon les connaissances des visiteurs. Penser le rapport d’une image à son espace.

Je n’ai jamais fait de film sur Fra Angelico. Une fois, j’ai voulu construire un film sur un lieu, un ancien monastère (San Giovanni Valdarno) où il avait peint une crucifixion et qui était devenu un centre de soins pour drogués. Je trouvais très intéressant ce rapport entre la souffrance mystique et la souffrance humaine. Mais l’autorisation de tournage m’a été refusée.

Actuellement, je suis en train de préparer le tournage de mon prochain film, qui aura lieu de Mars à Avril, au Liban et portera sur la question du Paradis, qu’il soit terrestre donc perdu, ou céleste. Au fil de l’histoire, le paradis céleste a toujours été représenté par et pour les hommes et d’une façon assez académique. Une éternité au désir des hommes. Durant mon séjour, j’espère pouvoir générer des nouvelles représentations du Paradis céleste avec un regard de femmes. Créer une représentation par les femmes du paradis céleste. À l’intersection entre le paradis perdu et le paradis céleste, le philosophe se trouve. Je vais faire venir Bernard Salignon, philosophe et spécialiste du rapport entre les lieux et l’art, pour improviser dans l’espace du Liban, une discussion, une voix qui va cadrer l’errance de ma traversée et placer des enjeux.

D : “Penser le rapport d’une image à son espace”, dites-vous. Est-ce là que pourrait se jouer pour vous la distinction entre “film-cinéma” et “film-installation” ? Faites-vous d’ailleurs cette distinction ?

C.B. : Peut être me suis-je focalisé sur ce sens image/espace car en tant qu’artiste, il nous est souvent demandé de placer nos images dans les espaces d’exposition. Mais, bien sûr, l’espace induit un rapport entre le visiteur et l’image. Je pense que l’espace joue sur le visiteur dans son rapport au temps et à la manière d’appréhender l’oeuvre. Le temps de la galerie n’est pas le même que le temps de la salle d’exposition, ni que le temps d’une chapelle ou d’une salle de cinéma, par exemple. Le visiteur a l’habitude de projeter un temps spécifique à passer dans chaque espace. Il est difficile d’imposer un temps non prévu au visiteur. De plus, le visiteur entrant dans un centre d’art ou une galerie veut être libre de circuler, de faire son propre rapport entre les oeuvres, même si elles sont induites par les commissaires. Dans une salle de cinéma, le rituel est différent. Plus imposé.

C’est cette question qui m’a amené à réfléchir sur la forme qu’allait prendre mon travail réalisé à Dubaï. Je savais que j’allais montrer ce travail dans un centre d’art et non dans un cinéma. Et je ne voulais pas confondre les deux espaces et donc les deux usages. C’est pour cela que j’ai proposé un film déployé dans l’espace, composé d’une dizaine de séquences, montrées de manière différente et convoquant un rapport spécifique entre la séquence et le corps du spectateur. Il y avait 3 h 45 min de matière disponible et le visiteur, en circulant dans l’espace, opérait son propre montage. Personne n’a vu le même film.

Le film-cinéma génère une linéarité dans la relation oeuvre/spectateur. Linéarité imposée par le dispositif, la salle de cinéma. Le film installation génère de l’aléatoire.

D : Comment envisagez-vous le processus de montage : comme un travail de soustraction / sélection, ou comme un acte de création / ajout de sens ?

C.B. : Lors du tournage, je ne me pose jamais la question de la forme finale, du film ou de l’installation. Je suis là pour récolter des images, pour créer un matériau le plus proche possible de ce que je vis. Le montage est le temps de l’orchestration de cette matière récoltée lors de mon expérience performative. Le montage est avant tout le moment où tout se cristallise, où la forme apparaît, où s’assemblent les multiples vecteurs qui constituent un film ou une installation. C’est un moment excitant car tout est possible. L’infini se retrouve sur une ligne, sur la time line. Mais c’est aussi le dernier moment avant la séparation, avant la fin de l’expérience, la fin des moments partagés lors du tournage. Un montage n’est jamais fini. D’ailleurs, si je pouvais, je remonterais tous mes films…

Images : 1 et 2 : My Dubaï Life (2011) / 3 et 4 : L'homme à la caméra (Dziga Vertov, 1929) et Dubaï. Like a strategy (2012) / 5 et 6 : Fra Angelico, Annonciation (vers 1438-1450). Fresque. Couvent de San Marco, corridor septentrional, Florence / 7 : Staber Mater (2001) / My Dubaï Life / Staber Mater.