Premiers plans, Angers 2015

Premiers plis

On ne dira jamais assez la joie qu’il y a à voir un festival littéralement peuplé, aux salles bondées malgré leur millier de places. Lieu utopique où, pour une fois, se comble le fossé séparant tragiquement les deux circuits, celui des festivals fréquentés par leurs pèlerins professionnels, prébendiers de la culture ou cinéphiles pointus, et celui des salles habitées par un public à qui n’est donné à voir qu’une mince partie d’une production hélas écrémée lors de sa diffusion. Alors se lève ce qu’il faudrait appeler la « malédiction du milieu », ce fatal cantonnement donnant trop souvent l’impression d’une rencontre ratée entre, d’un côté, les films et ceux qui les entourent de leur rumeur supposée avertie (les critiques, par exemple), de l’autre, un public toujours en défaut. À Angers se résorbait cette fracture. On pouvait, en amont du plaisir esthétique, se délecter d’une présence, celle de spectateurs peu avares de charivaris. Beauté événementielle qui rappelait que « cinéma » ne fut pas que le nom d’un art mais aussi celui d’un rêve de communauté, d’une communion transversale à toutes les divisions. C’était cela, Angers : un parfum de noces, une croisée des désirs ; l’unisson retrouvé.

La programmation, aussi, tendait peu au clivage et avait de quoi flatter toutes les cinéphilies. Les rétrospectives mettaient à l’honneur deux cinéastes ayant représenté la parfaite osmose d’un désir d’art et d’une exigence d’accès, Bertrand Blier et Dino Risi (celui-ci présenté par un Jean-Baptiste Thoret tout en générosité). En marge de ces monuments, une sélection consacrée au secret rassemblait nombre de films pouvant prétendre au même équilibre difficile entre la largesse du public conquis et la hauteur des sommets esthétiques atteints. Rares sont les occasions où l’on peut ainsi user du terme de « populaire » sans s’égarer sur les sentiers perdus du poujadisme. Car « cinéma populaire » est devenu le nom d’un rejet quand il fut autrefois un simple pléonasme, sinon l’appellation d’un juste désir. Ses zélateurs, aujourd’hui, s’en servent comme d’un épouvantail pour vilipender les forteresses assiégées d’un cinéma que son indépendance toujours plus précaire ghettoïse à l’excès ; ils orchestrent ainsi le sinistre duel entre un cinéma argenté et un cinéma famélique, l’un ayant la faveur de masses invisibles et l’autre celle d’élites accusées d’arrogance. Résultat : « populaire » ne désigne plus qu’une catégorie économique, un indice statistique. Autrefois, pourtant, ce fut une étiquette esthétique désignant l’heureux mariage d’une virtuosité visuelle et d’une fable tablant sur le commun, bref, une matrice de l’universel. En appeler à cet adjectif ne renvoyait pas à une scission sociale, mais à un œcuménisme esthétique. Angers, justement, nous replongeait ainsi dans le temps d’avant le divorce.

Les Anciens n’avaient pas seuls le privilège du nombre, et, chose plus inattendue, les projections de films contemporains n’ont pas désempli. Pour rappel, Angers s’est fait pour spécialité les premières fois : premiers courts ou longs, coups d’essai qui parfois virent au coup de maître. Ce qui bouleverse le cheminement habituel du festivalier. Celui-ci n’a plus, pour se repérer, l’éclat des noms illustres vers lesquels il accourt d’instinct. Dans ce maquis d’inconnus, il ne peut se remettre, en terme d’orientation, qu’aux hasards de la Fortune. Celle-ci n’est pas toujours heureuse, et les longs présentés, s’ils étaient d’une facture impeccable, n’ont pas été le lieu des principales révélations. Ce fut plutôt côté court qu’on vit de quoi satisfaire nos désirs. Le nombre était au rendez-vous là aussi, entre les courts européens, les courts français et les films d’école – assez pour apprécier tout un éventail de possibles.

On sait que l’art du court-métrage souffre souvent de ne se concevoir qu’au regard du long, et donc, partant, de faire du format bref le simple élan brisé d’un désir porté vers la longueur. Trop de courts ressemblent à des enfants qui n’auraient pas grandi par manque de soupe, mais qui voudraient jouer à l’adulte, comprimer dans la durée restreinte qui leur est impartie un récit compris selon les standards du long, avec début, acmé et fin. Dommageable erreur, qui fut celle du film primé par le public, Even Cowboys Get to Cry de Mees Peijnenburg, narrant non sans candeur les aventures morales de deux adolescents dont l’un est responsable de l’accident de l’autre. Le film, fidèle à l’aristotélisme le plus classique, tente de faire tenir un schéma narratif étendu – situation, bouleversement, péripéties, réconciliation finale – en trente minutes ; récit qui, dès lors, ne peut paraître que rétréci, étouffé dans sa cage. Les meilleurs court-métrages étaient ceux ayant compris que ce format est le moins classiquement narratif qui soit, qu’il fonctionne sur un autre ressort événementiel. L’écart entre les deux formats est le même qu’en littérature : un roman raconte une histoire, mais une (bonne) nouvelle déplie une série d’affects liée à une action détachée de tout enchaînement narratif. Bref, un bon court-métrage, souvent, ne raconte rien, joue du suspens, expose des éclats plutôt qu’il n’enfile des scènes. C’est ce que faisait, par exemple, Exchange and Mart de Cara Connolly et Martin Clark. Pas de récit, mais un décor considéré comme ensemble de virtualités déliées : une pension de jeunes filles en Ecosse, lieu où les désirs sont muselés à un âge où les envies s’affermissent. D’où un chapelet de scènes désopilantes dont l’ordre importe peu, sinon pour le rythme : des cours d’auto-défense contre pervers et dragueurs, la confession d’une curiosité vorace, des flirts ratés, et des promenades – balade qui, peut-être, est dans son schème (la dérive, l’imprévu) l’essence même du court-métrage.

Casser le fil, désamorcer le récit : c’est identiquement la réussite du primé Think Big de Mathieu Z’Graggen, qui érige l’improbable en norme narrative. Il ne s’y passe rien, et en même temps des choses arrivent. Un ado veut décamper de chez lui. Il rencontre un étrange motard, qui l’embarque pour lui présenter un non moins bizarre tenancier de bowling doté d’une sœur elle-même lunaire. Les conversations ont tout de l’abscondité beckettienne, comme la poursuite d’une narration fonctionnant sur la perpétuelle déception de ce qu’elle annonce : chaque rencontre, chaque échange semblent être la promesse d’une histoire enfin commencée, mais ne débouche finalement que sur une nouvelle bifurcation. Si tourner en rond est le péché des longs, c’est la grandeur des courts : ou comment faire tenir le récit en surplace, empêchant tout étoffement. De là que Think Big s’organise éloquemment comme une boucle pour, en fin de parcours, rappeler l’absence de réel trajet, sinon celui d’une envolée terminale.

Un autre film, le plus beau qu’il nous fut donné de voir, fait de l’avortement narratif sa loi fondamentale : Das Satanische Dickicht – Eins de Willy Hans, pastorale ironique sur le quotidien d’une famille allemande à la campagne. L’action est donc d’emblée déclarée itérative, puisque le film, pour s’en tenir à une journée « banale » de la vie du quatuor, se conçoit comme ponction sur le fil continu des jours, dont le principe même est d’être non-événementiel. Le court-métrage, alors, s’en tient à dessiner une série d’ébauches : tel cœur prêt à chavirer et qui, comme chaque jour, hésite face à l’aveu, telle conversation qui, fatalement, reste en surface, refuse de devenir problème, nœud narratif – la palme de l’interruption revient à l’incroyable scène où le père, ayant embarqué une auto-stoppeuse, esquisse un mouvement ambivalent (séduction, promenade ou propédeutique au viol) avant de, une fois la fille en fuite, rentrer en rigolant, comme si rien n’avait lézardé sa journée. Mais la génialité du film tient surtout à ce que, non content d’enrayer tout récit, il neutralise aussi les significations trop épaisses qu’il fait d’abord mine de convoyer. Ainsi d’un bref salut hitlérien que le père fait devant une fenêtre, geste bref qui retombe aussitôt, laissé sans suite et resté sans sens, dans lequel on aurait pu lire, au début, une de ces trop nombreuses figures des fantômes du passé dont tant de films germaniques sont truffés, mais qui finalement ne devient qu’exercice de dérision par rapport à ces tendances signifiantes. De même, l’engouement du gamin à pratiquer l’abattage de poulets s’annonce d’abord comme massive métaphore de vous-savez-quoi, pour finalement n’être qu’un fait bête et brut, ne faisant pas remonter les horreurs du révolu mais l’ennui stupide du quotidien. Comme si, face à un format long faisant sa pâte des significations trop bien moulées, le court-métrage avait pour lui tous les jeux de l’absurde et du sens toujours déçu. Telle serait sa vocation : fabriquer des événements purs, c’est-à-dire des événements qui flottent, rétifs à tout devenir narratif, échappant à l’empire de la causalité.

Et puis il y eut la découverte de trésors enfouis comme seuls les festivals savent en dénicher. Le joyau en question s’appelle Jiří Barta, cinéaste d’animation tchèque œuvrant depuis plus de quarante ans, ayant connu et expérimenté toutes les techniques et s’étant essayé à tous les registres, du conte pour enfants aux sombres récits gothiques en passant par les fanfaronnades grotesques (après vérification, il s’avère que nombre de ses films se trouvent sur YouTube, avis aux intéressés). On aura rarement vu travail si éclectique. Citons pêle-mêle : une série de mini-remakes de classiques de l’histoire du cinéma, du Cops de Keaton à Fellini, mais joués par des gants (Le monde disparu des gants, génial), un drame générationnel confrontant une famille de mannequins (de plastique) petit-bourgeois à leurs cadets punks (Le club des laissés pour compte), une histoire de vampires traitée façon néo-expressionniste (Le dernier larcin), une animation typée nippone (Yuki Onna, la femme des neiges), et, expérimental à souhait, un film (se) jouant (avec) des plans d’architecture pour un immeuble à la découpe stalinienne (Le projet). À chaque film ses moyens propres, dessin, informatique, figurines ou pellicule avec acteurs, à chaque film aussi sa coloration et son ambiance, de la légèreté hilare aux affects enténébrés. Comme si l’œuvre cherchait toujours à maintenir le plus grand écart d’avec elle-même, comme si chaque film était relance du projet esthétique tout entier, refonte du désir, tentative d’échappée loin du connu. La plupart des créateurs poursuivent une même idée-fantasme ; Barta, lui, semble avoir opté pour une tabula rasa perpétuellement renouvelée, comme si la création ne s’entendait pas comme quête d’un motif fondamental, mais déblayage de toute l’étendue des possibles.

Neufs films constituaient cette année la sélection européenne. Trop bref, notre séjour nous aura permis de n’en voir que trois, que l’on ne se permettra pas de considérer comme représentatifs de la qualité de l’ensemble. Envisageons plutôt cela comme un coup de sonde fait presque au hasard, et prenons les films pour eux-mêmes. Goodnight Mommy (curieuse traduction de l’autrichien Ich seh, Ich seh) était projeté, non sans malice, à la séance du vendredi soir, qui s’ouvrait par une salve de remerciements aux partenaires privés du festival. Dans la salle, plusieurs rangs étaient réservés à ceux-ci, pour ce qui allait s’avérer un exercice de torture en bonne et due forme. Sans être tout à fait originale, la première heure du film de Veronika Franz et Severin Fiala parvient à distiller une réelle inquiétude, à partir d’une grammaire minimale mais néanmoins efficace. Une sortie de champ dans l’obscurité, un regard qui se prolonge vers la surface immobile de l’eau, la suspension d’un mouvement suffisent à faire éprouver l’étrangeté d’une relation entre deux frères qui a pourtant toutes les apparences de la banalité. Il y a là une véritable intelligence de la mise en scène, par-delà la rigueur des cadres sans doute un peu trop appuyée, et qui tient au rythme interne des plans et au montage. Hélas, les écueils que Das Satanische Dickicht – Eins évitait, Goodnight Mommy les embrasse avec allégresse. La situation, d’ailleurs, n’est pas si lointaine : une famille à la campagne, isolée, habitant une vaste demeure de vacances. Mais le film autrichien a bien vocation à être un exorcisme. Exorcisme que l’on pourrait croire d’abord intime, celui d’une femme défigurée dans un accident de voiture, si le film ne s’ouvrait par une séquence d’archive où une Tyrolienne accompagnée d’une grappe d’enfants, tous en habits traditionnels, chantent à l’unisson une comptine. Le visage de la mère, présentatrice à la télévision nationale, est caché par des bandages, entr’aperçu parfois dans un reflet par les enfants. A la fois neutralisé et angoissant, il est cette absence de reflet qui désoriente et un point d’attraction, le lieu du mystère et du désir. Mais ces prémices plus ou moins proches du cinéma de Brian De Palma sont abandonnées par Franz et Fiala, qui préfèrent à la question du visage celle du ventre – ou de la matrice, faudrait-il dire, puisque c’est bien ce qui peut en sortir qui les inquiète. Parmi les « farces », nombreuses, que les enfants jouent à leur mère, il y a cet énorme cafard posé sur son visage, et qui bientôt se glisse dans sa bouche. En incisant son abdomen, plus tard, une colonie de ces insectes en émerge. Image on ne peut plus explicite d’un mal qui se répand du ventre visiblement encore fécond de la « bête ». Derrière la normalité, sous le mince vernis de la civilisation, etc etc. S’ensuit alors une demi-heure de torture du corps-patrie maternel aussi crispante que ridicule, et un faux « twist » peu subtilement amené. L’envie de rire et le dégoût laissent finalement place à la lassitude.

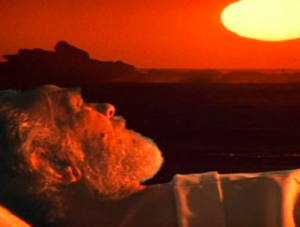

Crosswind – La Croisée des vents est le genre de boursouflure que l’on croirait réservé aux festivals. Or, sa sortie est déjà programmée (le 11 mars), et il est à craindre que la poudre qu’il jette aux yeux ne passe pour de l’or. Martti Helde raconte une page tragique de l’histoire de son pays, l’Estonie. A partir de 1941, Staline va déporter plusieurs dizaines de milliers de personnes en Sibérie. Le film se concentre sur l’histoire d’un couple, séparé à cette occasion, et dont la femme, pendant une détention qui dura plus d’une décennie, a tenu une correspondance – sans jamais pouvoir envoyer les lettres, faute d’une adresse, elle racontait son quotidien à son mari. Ce témoignage nourrit la voix-off, omniprésente. Il a surtout donné à Helde une « idée ». Parce qu’Erna a écrit que là-bas le temps s’était arrêté pour elle, le cinéaste a conçu un « dispositif » : faire circuler sa caméra autour d’acteurs priés de ne pas bouger le moindre cil. Voilà : le temps ne passe plus. Cette idée, Helde évidemment en est fier. Il nous gratifie donc d’une séquence d’ouverture montrant le temps d’avant, du bonheur, mise en scène et jouée « en mouvement ». Dans un noir et blanc sirupeux, il fait tournoyer son appareil autour d’un pommier en fleurs, filme des draps blancs agités par le vent, un soleil matinal rayonnant sur l’onde, les amoureux faisant de la barque. C’est peu dire que la campagne estonienne ressemble soudain à Epinal. Puis, lors de l’arrestation, sans que rien ne le justifie (après tout, il est peu vraisemblable qu’Erna a perdu tout espoir à l’instant même où les soldats l’ont mise dans le camion), les acteurs se font figures de cire tandis que la caméra sinue avec virtuosité parmi eux. Helde semble en réalité se soucier moins de rendre sensible une expérience que d’étonner par un tour de force. Dès lors en effet, il n’y aura plus grand-chose à voir que la technique elle-même, qui n’est pas sans susciter des interrogations : sont-ce bien des acteurs, ou une animation numérique ? Les a-t-il figés au tournage, ou ensuite, par quelque magie de la post-production ? Ah tiens, en voilà un qui a battu des paupières. Et une brindille là-bas a bougé. Telles sont les questions – indignes, lamentables, et en même temps inévitables – qui nous traversent jusqu’à tard dans la projection. Crosswind est toujours trop visible comme laborieuse machinerie pour donner à voir quoi que ce soit – et surtout pas l’invisible. Cette patine d’art sulpicien est probablement ce que Helde conçoit comme une forme spiritualisée de la souffrance. La caméra, en dévoilant et « déplaçant » les masses d’ombre et de lumière, travaille un marbre et une glaise visuels qui n’est pas sans évoquer les sculptures baroques, tant est recherchée l’intensité pathétique de chaque pose. De ce point de vue, il est évident que Helde n’est pas sans habileté – il compose à merveille, et parvient même, par les mouvements de caméra ou des déplacements d’acteurs hors-champ qui se découvrent au moment où ils sont de nouveau cadrés, à construire une certaine dramaturgie dans le plan-séquence. Mais tout cela est empreint d’une fausse pudeur, où l’irreprésentable devient surtout le prétexte à une pure imposition de style. En témoigne cette scène d’exécution, filmée en travelling latéral à travers les vitres d’un bâtiment dont les murs offrent une ponctuation dans l’horreur et un effet dramatique au sens le plus plat du terme. Rien n’y est plus appuyé que le retrait du cinéaste, rien n’est plus mis en avant que cette distance qu’il doit croire juste. Par l’absurde, Crosswind nous rappelle qu’il est impossible de filmer la résistance d’un corps si ce corps ne résiste pas à la caméra elle-même et à la machinerie cinématographique, si quelque chose n’échappe ou ne cède pas à celle-ci. « Oui », « non », « merde » et mille autres choses inattendues, voilà ce que doit faire entendre un plan, et non pas juste « au suivant » ou un silence contraint. Banalité, qu’il faut marteler : le cinéma est le lieu d’une rencontre, la possibilité d’un événement. Helde se fait un titre de gloire d’avoir passé quatre mois à tourner certains plans, sans s’apercevoir qu’il n’a filmé que des prisonniers de son propre système esthétique. La figuration de la catastrophe semble désormais entre les mains des héritiers de Spielberg (pas le meilleur, celui de la Liste de Schindler) plutôt que de Resnais. La question que Crosswind pose, comme d’ailleurs Eau argentée, a priori si lointain, est bien celle de notre vocabulaire critique, et partant de notre capacité à (rece)voir de tels films. Faut-il encore crier à l’abjection, et jouer panoramique de Mizoguchi contre travelling de Kapo ? N’est-ce qu’un passéisme, de ne pas accepter ces voyages organisés, où il faut tantôt suivre le flot vocal indigné et complaisant du cinéaste, tantôt s’asseoir comme dans un petit train jusqu’à la fin du travelling ? De l’horreur aussi, l’on fait un tourisme – donc un exotisme. L’exotisme, c’est bien l’Autre en tant qu’il n’a rien à voir avec moi. Traverser l’image, oui, mais toujours à l’abri. Or, le cinéma n’est pas voué à recouvrir notre oeil d’une taie réconfortante, mais à le déchirer. « Ce film est dédié aux morts de l’Holocauste soviétique », peut-on lire dans un carton final, avant que ne défile l’interminable liste des figurants, comme s’ils étaient eux-mêmes les déportés. Helde voulait faire un monument aux morts. Il n’a gravé dans le marbre que l’étendue de son inconséquence.

Seul documentaire de cette sélection européenne avec The Look of silence, de Joshua Oppenheimer, Toto et ses soeurs d’Alexander Nanau a, d’une manière qui semble évidente tant on peut sentir des échos entre les deux cinéastes, emporté le prix du jury présidé par Laurent Cantet. Il est aussi le plus beau long-métrage (actuel) qu’il nous ait été donné de voir. Tourné dans un quartier dévasté de Bucarest, il s’ouvre sur une scène de ménage. Ana et Andreea, adolescentes vivant seules avec leur jeune frère Toto depuis que leur mère est en prison pour trafic de drogue, décident de se débarrasser des monceaux de déchets qui encombrent leur appartement. En faisant cela, il s’agit aussi de fermer la porte aux junkies – oncles, amis ou connaissances – qui viennent se piquer là soir après soir. Tentative vaine. Le salon est bien vite occupé, et Ana replonge dans l’héroïne. Le film est tramé de ces flux et reflux, de ces velléités butant contre l’ordre social (la libération conditionnelle plusieurs fois refusée à la mère) ou le besoin intime (les rechutes d’Ana). Mais il montre en même temps une coexistence : celle de Toto et Andreea et des jeunes hommes qui préparent leurs doses, tous assis ou allongés sur le même canapé. Il y a là un scandale, mais ce scandale ne peut éclater qu’après coup. Il règne en effet dans ces plans une terrible douceur. Toto reste pour tout le monde un gamin – sur qui on veille, et dont l’inconscience semble dénouer toute possibilité de jugement. Enfance joyeuse, encore riche de possibles, et enfance brisée, car tous sont affreusement jeunes, réduite à la répétition de la drogue, cohabitent, indiquant moins une fatalité sociale qu’une forme de passage et de partage. L’un des drogués improvise une plaque chauffante qui permettra à Toto et Andreea de se faire à manger ; Toto s’essaie à la lecture d’une marque de lunettes de soleil, manifestant ses progrès et son désir à un garçon se piquant dans le cou. La réelle beauté, douloureuse, du film tient à un double-mouvement : s’en sortir / sans sortir. Nanau montre que si la justice semble indifférente au sort des enfants, il existe des services sociaux et des gens dévoués à leur cause. Andreea et Toto suivent cours et ateliers, se révèlent à eux-mêmes des potentialités ignorées. Il y aurait d’ailleurs presque quelque chose d’édifiant dans le parcours de Toto, qui finit par remporter un concours de hip-hop et est acclamé par son « coach » comme quelqu’un qui est fait pour gagner. Mais ce qui touche, ce n’est pas la victoire. C’est le solennité avec laquelle Toto considère cette épreuve, lui qui est habillé comme pour une communion alors que les autres enfants sont déguisés en rappeur. Décalage, qui indique moins un destin, que la survenue de l’inattendu dans une vie. Ce discours de la responsabilité individuelle, du « si l’on veut, on peut », est néanmoins présent dans le film, lorsqu’Andreea, qui tient un journal filmé, se rend dans l’appartement familial pour accuser sa sœur de se complaire dans son état. C’est sans doute la séquence la plus violente, car la caméra se fait soudain tribunal, perdant toute empathie et clouant sur son lit de tourments Ana. Mais là encore, il faut entendre Ana, qui décide de ne pas sortir / s’en sortir au nom d’une fidélité absolue à la mère. Gardienne sans clé d’un domaine à l’abandon, elle restera là jusqu’à ce que sa mère revienne, parce que ce lieu est tout ce qu’ils ont, tout ce qui fait tenir ensemble la famille. Reconstruire les liens, reconstruire un lieu, c’est sur quoi s’achève Toto et ses soeurs, alors que Toto et Andreea retrouvent leur mère, et rentrent à Bucarest avec elle. Suspendu, le film laisse filer la vie de ces êtres hors-champ, pris entre la tragédie de la répétition et la possibilité de (se) reprendre. Espérons que ce film, modeste et essentiel, trouve le chemin des écrans français.