La face cachée de la lune

Godard et la vidéo

On pourrait retracer l’histoire du cinéma de Godard comme une longue suite de réponses au défi des médias. Des réponses de plus en plus précises, de plus en plus ciblées.

« Comment peindre un paysage de dos ? » se demande Godard dans Sauve qui peut (La Vie). Étrange question qui n’a pu lui venir que du regard aigu qu’il porte depuis longtemps sur la télévision. Car cette question c’est la télévision qui la produit, par son existence même, en même temps qu’elle y répond chaque jour, par sa pratique nouvelle de l’image. Une pratique nouvelle qui porte un nom : vidéo. La question que pose Godard est la formule même de la vidéo. La vidéo c’est ce qui permet de peindre les paysages de dos.

Une image douée de revers

Vous avez dit : peindre ? Vous avez dit : de dos ? Métaphore du tableau. Question de la face cachée de la lune. C’est au moment où la télévision – pas le cinéma – nous dévoile toutes les faces de celle-ci, que le cinéma – pas la télévision – commence à soupçonner l’existence d’une image à plusieurs faces. Question de la « face cachée » de l’image. Peindre un paysage de dos ne saurait sans doute se faire qu’au revers d’une image. D’une image douée de revers.

Qu’y a-t-il au revers d’une image ? Le revers d’une image n’est pas « l’autre côté » d’un tableau, ni « l’envers du décor », choses que le cinéma, après le théâtre, sait fouiller à merveille. De ce versant, au contraire, le cinéma ignore tout, quand la télévision, elle, en use tous les jours, sans toujours, il est vrai, en mesurer l’impact. Au revers d’une image il y a une autre image. Quand revers il y a.

L’image de cinéma n’a pas de revers : elle a des bords. Des bords vers lesquels se tournent les regards, d’où viennent des voix, des bruits, d’où filtrent des lumières, des ombres, des vapeurs. D’où surgissent des corps. Cela s’appelle le hors champ. Un espace extérieur, invisible, qui menace ou promet de venir se substituer à celui que nous avons sous les yeux. Car le destin du hors est de devenir champ. Presque toujours. Suspense sur ce qui va venir de ce dehors. Tôt ou tard. Jeu sur le temps que met le « off » à devenir « in », le dehors pour se matérialiser en dedans. Le devenir-champ du hors c’est ce vecteur qui tend et sous-tend toute image de cinéma. L’art des grands cinéastes consiste essentiellement dans la maîtrise qu’ils possèdent, diversement, de cette tension entre ces deux espaces : dedans-dehors, visible-invisible. De l’un à l’autre il y a du vide. Passer d’une image à une autre, au cinéma, c’est toujours sauter par dessus un vide. Par-delà un intervalle. Rapprocher deux bords qui ne jointent pas, entre lesquels, quoiqu’on fasse, il y aura toujours l’écart de l’intervalle de temps, même infime, qu’il faut pour que le dehors devienne dedans et le dedans dehors. Coexistence impossible du hors et du champ dans une simultanéité. Décalage de rigueur. L’image de cinéma est toujours à cheval sur deux temps.

Champ et hors champ en même temps

L’idée d’un temps à cheval sur deux images ou, ce qui revient au même, de deux images comprises dans le même temps, c’est ce qui point, à l’horizon, dans le défi de peindre un paysage de dos. Car ce défi, pour être relevé, suppose la possibilité d’une image dont le dehors ne serait pas du hors champ mais quelque chose comme son retournement sur place instantané. Godard pose cette question, dans Sauve qui peut (La Vie), pour y répondre aussitôt. Par une série d’arrêts sur image, une rafale de ralentis, fauchant son héroïne en bicyclette sur une route de campagne. Tout à coup, des images sont là qui ne viennent pas du dehors, d’un dehors limité par les bords du cadre, mais qui surgissent, sourdent, affleurent, de l’intérieur même de l’image, comme la résurgence aqueuse d’une nappe souterraine. Comme s’il avait suffi d’écarter quelques plis, de déployer un froissement, d’élargir une maille. En fait, et Godard s’emploie à le démontrer, ce qui se déplie, se déploie, ce n’est pas de l’espace mais du temps. La nouvelle image naît non de l’espace qu’occupera la suivante, mais du temps qui les comprend, qui les comprime, toutes les deux. Dans la dialectique du champ et du hors champ qui fonde l’espace cinématographique, le temps n’est que le moyen de faire durer le « in » et attendre le « off » : le temps de deviner, le temps d’être surpris, le temps d’imaginer, le temps d’en savoir plus. Un temps qui est largement le mien, celui de mon attention, de ma volonté, de mes désirs.

Au contraire, dans cette nouvelle production d’espace, le temps ne m’appartient plus, il est le moins subjectif qui soit : il est la matière même dont se compose l’image nouvelle, celle qui se substitue à la précédente, le lieu même dont elle provient, où elle s’origine. C’est donc que l’une et l’autre se tissent du même temps. Simultanément. En direct l’une de l’autre.

Une métaphore du direct

Incontournable direct. Toute son importance éclate dans une autre scène de Sauve qui peut (La Vie) : celle de l’homme au rouge à lèvres avec les deux prostituées. À travers les ordres qu’il donne aux femmes, la série de gestes et de cris qui doivent rigoureusement s’enclencher, se correspondre, toute cette panoplie de boutons, de manettes, d’indicateurs imaginaires qu’il met en place pour réaliser ses fantasmes sexuels, c’est une véritable régie de télévision qui commence à fonctionner. Métaphoriquement. On a soudain devant les yeux, entre autres échos retors, une métaphore exacte de la simultanéité d’une action et de sa représentation en quoi consiste le direct. C’est l’essence même de la machine télévisuelle qui se trouve exhibée dans un tel montage sexuel : il ne s’agit pas seulement de traduire instantanément une action en image, mais immédiatement cette image en une autre image, en maîtrisant son temps initial, en le modifiant à volonté. Enrôlée dans une autre temporalité, celle de la machine, infiniment modulable, chaque image est prise dans une réaction en chaîne dans laquelle sa vitesse propre se voit dissoute, vole en éclats, génère une multitude d’autres vitesses possibles. Ce que l’homme aux commandes cherche d’abord à obtenir c’est le contrôle de chaque maillon de la chaîne, de chaque moment du mouvement, de chaque fibre d’un moment, afin de réguler à plaisir la vitesse du jaillissement des images. Il se passe ici la même chose que dans la séquence des ralentis et des arrêts sur image : une production d’images qui ne viennent pas du dehors, d’un au-delà du cadre, mais des replis mêmes du temps. Au revers immédiat les unes des autres. L’homme au rouge à lèvres fait-il autre chose que se mettre en posture de « peindre un paysage de dos » ? Donc de relever le défi de la télévision ? Car la question fondamentale de Sauve qui peut (La Vie), on commence à s’en douter, c’est Sauve qui peut (le cinéma).

Double défi pour le cinéma : à la notion d’image en direct d’une action, vient maintenant s’ajouter le concept d’image en direct d’une autre image. Comment continuer à marquer des points se demande, face à l’image douée de revers mais sans bord, l’image qui a des bords mais pas de revers ? Godard est sans doute le seul cinéaste qui ait perçu ce défi et qui s’emploie à le formuler (à peu près dans les termes que je lui prête) et à le relever. Et pas depuis peu. On pourrait retracer l’histoire de son cinéma, film après film, comme une longue suite de réponses au défi des médias (radio, publicité, photographie, presse, téléphone, bande dessinée, disque, télévision, robotique, informatique). Des réponses de plus en plus précises, de plus en plus conscientes, de plus en plus ciblées. Dans les quatre ou cinq derniers films, ce souci vire à l’obsession, devient donc parfaitement évident. Il ne reste bientôt plus qu’une cible : le défi de la télévision prend le pas sur tous les autres.

Des images qui se parlent

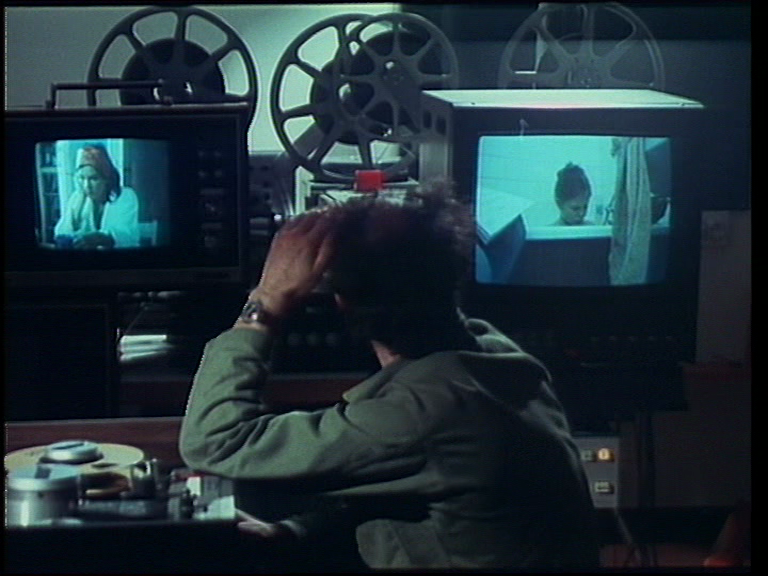

Le grand tournant, de ce point de vue, dans l’œuvre de Godard, c’est Numéro Deux. Et ce titre entend-il sans doute indiquer cela, cela aussi. Numéro Deux et ses cadres à l’intérieur du cadre, ses écrans multiples, ses écrans de télévision refilmés en 35 mm, ses écrans de télévision de différentes tailles disposés dans l’espace cinématographique comme les éléments épars d’une installation vidéo dans une galerie d’art. L’inspiration pourtant ne vient pas de là, de l’Art Vidéo, mais du cinéma : d’un film, dit-on, de Nicholas Ray et de ses étudiants (We can’t go home again) qui imbriquait les unes dans les autres des images 35, 16 et vidéo. Peu importe, l’obsession vient de loin. Car ce dispositif, on le voit déjà se chercher dans Ici et ailleurs, quand Godard joue avec six ou huit visionneuses de diapo empilées deux par deux les unes sur les autres au coin d’un bar, à toutes fins utiles. Quelles fins ?

Voir plusieurs images à la fois : en même temps. Autrement dit : recréer, au profit du cinéma, les conditions et les effets de ce qu’on appelle à la télévision un duplex (un triplex, un quadruplex, etc.). Apparition simultanée, dans le même cadre, grâce à des découpes ou fenêtres, de plusieurs lieux et personnes, distants dans l’espace mais rapprochés, unis, conjoints, dans le temps, le duplex (triplex, etc.) est avant tout une mise en scène du direct. Il est le spectacle par lequel la télévision se donne à elle-même la preuve de sa différence. Et, par là, défie les autres systèmes de représentation. Une preuve au carré. Un défi au cube. Afficher une image faite de plusieurs images, de plusieurs images n’ayant de par leurs origines aucune continuité spatiale mais en revanche le lien temporel le plus fort, celui de l’instant qui les voit naître ensemble, c’est non seulement démontrer une capacité démultipliée de produire et de re-produire instantanément l’image d’une action – preuve au carré – mais encore – défi au cube – c’est faire l’étalage de sa puissance à générer des images en direct d’autres images. Car très vite, dans un duplex, l’impression de distance s’estompe, on oublie que les gens qui se parlent dans la même image sont séparés par des centaines de kilomètres. Tout se passe alors comme si c’était des images qui se parlaient entr’elles, qui se répondaient, se relançaient, se supportaient mutuellement. Si bien, soit dit entre parenthèses, que la meilleure mise en images d’un débat ou autre événement en du-tri-quadriplex serait de disposer chaque participant sur l’une des faces du cube de Sunstone qu’Emshwiller a eu tant de mal à mettre au point il y a quelques années mais que les régies digitales rendent aujourd’hui d’un accès aussi facile que banal (seules pourront maintenant nous étonner les utilisations ingénieuses qui en seront faites). Profitons-en pour souligner que l’invention de ce cube n’est rien d’autre, au fond, que l’expansion la plus sophistiquée, à ce jour, du système du duplex : l’un comme l’autre vise d’abord à satisfaire le besoin de voir plusieurs images en même temps. Donc, finalement, le besoin de voir le temps. Car donner à voir plusieurs images en même temps revient à faire apparaître le temps qui les comprend toutes. Plus que l’espace c’est donc le temps qui se trouve donné en spectacle à travers ces divers procédés.

Entomologiste des passions humaines

Traduire un problème d’espace en question de temps : voilà une nouvelle façon, une façon inédite, de rendre l’invisible visible. Rendre l’invisible visible c’est ce que poursuivent les plus grands cinéastes : de Dreyer à Bresson, de Mizoguchi à Rossellini, de Welles à Buñuel, de Renoir à Rohmer, de Lang à Godard, sans oublier Hitchcock. Le duplex, Godard s’en empare comme d’un instrument d’exploration optique. Il s’en saisit le premier, seul, avant tout le monde, comme à diverses époques des savants ont pu s’enthousiasmer les premiers du microscope, du stéthoscope, du télescope, du scanner. Il s’en empare en entomologiste des passions humaines, du couple, en espérant ainsi pouvoir les sonder mieux que quiconque. Mais le duplex est une forme qui ne peut exister qu’à la télévision, en vidéo : la transplanter au cinéma suppose qu’on l’ait auparavant acclimatée. Les derniers films de Godard cultivent ainsi d’étonnantes boutures de duplex et autres greffes et rejetons.

Voici par exemple un très spectaculaire et pourtant subtil effet de duplex, à la fin de Sauve qui peut (La Vie) : l’orchestre symphonique avec tous ses musiciens installés en pleine rue, la rue où meurt le héros incarné par Jacques Dutronc. En réalité, le héros et les musiciens n’habitent pas le même espace : s’ils se trouvent réunis dans la même image ce n’est peut-être que par le coup de force d’un effet de régie en vertu d’une coexistence temporelle qu’il s’agit de rendre apparente. On ne voit pas la marque qui découpe les deux espaces : effacée ou dissoute, elle n’en est pas moins là, dans l’étrangeté du rapprochement de deux mondes, qui se chevauchent ainsi sans en avoir l’air. En revanche, on voit très bien (beaucoup mieux que si les musiciens n’étaient pas montrés ou l’étaient en alternance) ce qui se noue et se casse entre le temps d’une symphonie qui déferle et le temps d’une vie qui se retire : la dénégation d’une fuite irréversible. « Je ne meurs pas, murmure le héros dans un dernier râle, puisque je ne vois pas ma vie défiler à toute vitesse devant mes yeux. » Il meurt, semblent dire les musiciens, puisque chaque note que nous exécutons est une image de sa vie qui revient pour la dernière fois. Toutes frontières abolies entre visible et invisible, nous sommes au cœur des transmutations essentielles. Que peut une image pour sauver une vie ? Ne pas se présenter à l’heure fatidique. Que peut une image pour sauver le cinéma, car c’est lui qui meurt si le film de toute une vie ne se déroule pas à l’article de la mort ? Devenir un son. Que peut un son pour sauver une image ? Se greffer sur elle, se faire chair, apparition. Regain de vie : regain de visibilité, mais d’une visibilité audible. Le revers d’une image enfin dévoilé. Par l’oreille. À bon entendeur, salut.

Le procédé est bon. Il sera repris dans Prénom Carmen, avec le quatuor à cordes. Souvent là au cœur de l’action. En proie à l’invisible – pourquoi un homme continue-t-il à aimer une femme qui ne l’aime plus ? – Godard filme en direct la musique de chaque instant : sa face cachée. En duplex avec sa face connue. Ici, la musique ne résonne pas comme un commentaire extérieur à l’action, même reversé à l’intérieur, comme dans Sauve qui peut : elle est sa représentation immédiate, son double simultané instantanément incorporé. Les musiciens au cœur de l’action évoquent ces journalistes de télévision sur le terrain, qui traduisent en mots ce qui se passe au moment où cela se passe dans l’image où ça se passe. Comme, soit dit en passant, le narrateur de E la nave va. Fellini lui non plus, même s’il déteste la télévision, n’a pas les yeux dans sa poche pour dénicher par où passe, aujourd’hui, la modernité de la narration. Cette incorporation à l’action du narrateur par Fellini, des musiciens par Godard (et d’autant plus dans son cas qu’il a rendu l’une des musiciennes amoureuse du héros) n’a pas grand chose à voir avec l’effacement des frontières (entre rêve et réalité, entre vie et mort, entre deux âges d’un personnage) que le cinéma pratique traditionnellement. Le modèle, à l’évidence, est importé de la télévision. De même, les ralentis et les arrêts sur image de Sauve qui peut ou auparavant de France Tour Détour Deux Enfants : ils viennent des émissions sportives. Leur portée, comme on l’a vu, revient à déployer le temps d’une image afin d’en manifester ses faces cachées. De même, en ce sens, pourrait-on dire que l’inscription des musiciens de Prénom Carmen agit comme un ralenti. Un ralenti à l’intérieur d’un duplex. Deux images, pourtant synchrones, prises dans le même temps d’une image commune, ne fonctionnent pas à la même vitesse, n’obéissent pas aux même rythmes. Cela ne suffit pas à expliquer pourquoi un homme continue à aimer une femme qui ne l’aime plus mais cela permet au moins de regarder en face ce mystère.

L’image s’abîme dans le son

Si dans Prénom Carmen c’est toute une partie de la bande son qui passe dans la bande image, dans Passion c’est l’inverse : l’image en grande partie s’abîme dans le son, s’y fond, s’y dilue, se dilate. Passive elle se laisse fouiller de fond en comble. Offerte à tous mais impénétrable. Ni ralenti ni arrêt sur image n’ont prise sur elle, puisqu’elle est dès le départ une image arrêtée, et qu’il s’agit de comprendre comment une image peut être à ce point arrêtée qu’elle atteigne cette perfection de l’arrêt du temps qu’on appelle, en peinture, un chef d’œuvre, qui n’a de comparable, peut-être, que cette incandescence qu’on appelle en amour la passion. Deux instants d’éternité au creux du temps, deux instants qui semblent ne devoir jamais finir, jamais s’altérer. Et pourtant… Alors, retrouver le mouvement qui agrège devrait permettre de cerner celui qui désagrège. C’est peut-être cela, peindre un paysage de dos : partir de l’image arrêtée pour recomposer à rebours tous les mouvements dont elle est le terme. Dans cette opération, rien ne viendra du dehors, d’un quelconque hors champ, tout se jouera dans l’implosion de son temps cumulé. Avec Passion, Godard substitue à la profondeur de champ la profondeur de temps. Parce qu’il donne, comme à la télévision, tout le pouvoir à la bande son. En l’occurrence ici : à la musique. C’est la musique qui permet non seulement de déployer tous les mouvements qui convergent vers un moment d’éternité, mais encore, ces mouvements une fois déployés, de les maintenir dans la même image, à la manière d’une puissante mémoire de trame. Elle les accueille le long de ses portées, les love entre ses harmoniques, les suspend parmi ses timbres, les répercute de rythme en rythme : bientôt s’offre à nos yeux un volume agité par la coexistence d’une multitude d’images qui, à un moment, se tétanisent en beauté. Ce s’appelle tableau. Cela s’appelle passion. Nous sommes maintenant au cœur de la définition. Au sens électronique comme au sens linguistique. L’un dans l’autre. Passion : un titre qui claque comme une rubrique de dictionnaire. Le seul, dans toute l’œuvre de Godard, composé d’un unique mot. Si Sauve qui peut (La Vie) pose la question de la puissance, Prénom Carmen celle de l’action, Passion s’édifie sur celle de l’être.

Retrouver les mots d’où sont sorties les images

Cela s’appelle film. Ce que Passion fait pour le tableau, Scénario du film Passion le fait pour Passion, film. La mise en volume de la surface, le duplex espace/temps, le retour à l’écheveau de tous les fils de la trame. Le retour même au moment où les fils ne sont pas encore des fils, seulement des flocons de laine, une toison sur un animal en liberté. Godard suit son fil d’Ariane : la musique une fois de plus. À rebours, des images aux mots. Comment peindre un film de dos ? En retrouvant les mots, les quelques mots, d’où sont sorties les premières images. En remontant jusqu’à la voix. Jusqu’à cette incandescence des mots dans la voix au moment où les mots ne sont pas encore détachés de la pensée, isolés de l’imaginaire, où ils contiennent encore plusieurs images dont une finira par imposer sa nécessité. « Tout ce que nous voyons c’est du son » dit Philippe Sollers. Pour Godard, c’est l’inverse : tout ce qui s’entend est image. Voie d’accès à l’invisible. Dans les deux cas cela suppose un instant, un gramme de temps, où sons et images insistent comme les deux faces d’une même lune. Seule la télévision est capable de montrer simultanément la face et le dos du même paysage (car sinon comment avérer que l’une est bien le revers de l’autre?). Scénario du film Passion est une émission de télévision. Pas seulement parce qu’une télévision l’a produite et programmée. Parce que, de façon beaucoup plus essentielle, ce scénario fait après coup (plutôt que faisant semblant paresseusement de reconstituer un film comme un boucher reconstitue un steak avec du haché), nous offre le spectacle en direct d’une pensée en train de penser la pensée même du film. Comme à l’aube de la création. Cela s’appelle l’aurore.

L’émotion pure

Cela s’appelle vidéo. La vidéo est le nom de la question que se pose le cinéma quand il découvre l’infinie mobilité de la télévision. C’est aussi la réponse que la télévision avance dès qu’elle s’aperçoit de la puissance mythique que le cinéma recèle toujours. Le défi n’est pas à sens unique. Si l’image de cinéma, comme on le voit avec Godard, cherche à s’approprier le jeu du revers et l’art du duplex pour battre la télévision de vitesse, de son côté l’image vidéo convoite les troubles du hors champ et s’ingénie à en créer, pour retrouver quelque chose de l’émotion pure du cinéma. Cela s’appelle fiction.

Les images sont extraites de Numéro Deux (Jean-Luc Godard et Anne-Marie Miéville, 1975), We can't go home again (Nicholas Ray, 1972-1979), Scénario du film Passion (Jean-Luc Godard, 1982).