Jean-Paul Fargier (1/2)

Souvenirs d'un défricheur, ou La vidéo gagne du terrain

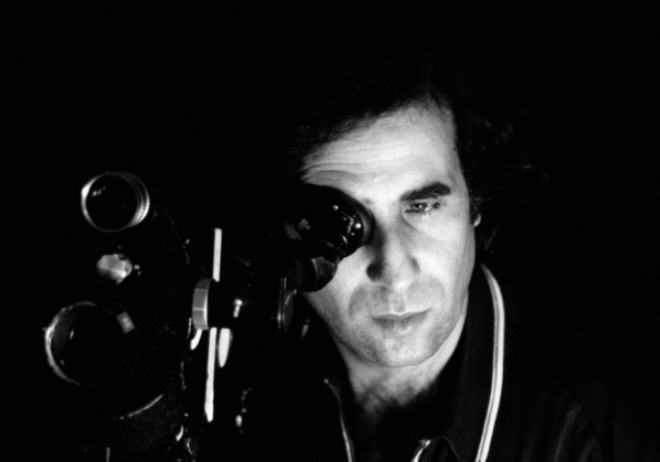

Le projet d’un entretien avec Jean-Paul Fargier nous a tout de suite jeté dans l’embarras le plus enthousiasmant. Que demander ? Ce fut la première question. Mais surtout, à qui ? Ce fut la seconde, par trop vertigineuse. Au critique de Cinéthique ? À celui des Cahiers du cinéma ? Au vidéaste militant ? Au réalisateur de documentaires ? Au romancier ? Au théoricien de la vidéo ? À l’ami de Paik, Vostell, Viola et consorts ? Etc. Nous avons finalement choisi, avec la bienveillante complicité de notre hôte, d’emprunter certains sentiers balisés (l’arrivée à Paris, l’expérience militante, la critique, l’émergence de la vidéo), sans se priver de quelques embardées (la production télé, l’université). En remontant à grandes enjambées le fil de sa biographie, des années 1960 jusqu’à nos jours, Jean-Paul Fargier nous livre ici quelques bribes d’une vie d’écriture et d’engagement, de vidéo et d’enseignement.

Comme il nous l’a dit lui-même, chacune de ses nombreuses occupations – réflexion théorique, documentation, réalisation – s’inscrit à l’intérieur d’une phase. Celle qui s’ouvre actuellement est la préparation d’une biographie romanesque du cinéaste et ami Jean-Daniel Pollet. Débordements aura la chance de suivre chaque étape de ce vaste projet.

L’entretien a eu lieu au studio Avidia à Paris (12ème), où Jean-Paul Fargier soignait le calage du commentaire de son dernier film. Dans cette première partie, il sera question de travaux récents réalisés pour la télé et des premières années parisiennes et militantes au sein de la rédaction de Cinéthique.

Méditerranée

Débordements : Vous êtes en train de terminer votre dernier film, j’ai cru comprendre qu’il s’appelait provisoirement Méditerranée. Est-ce un clin d’œil à Jean-Daniel Pollet ? Pouvez-vous nous en dire quelques mots ?

Jean-Paul Fargier : Je l’appelle Méditerranée parce que c’est une série imaginée par un producteur, Gibrail Dominique, avec qui je travaille depuis très longtemps, et qui a vendu à la télé, à l’occasion de « Marseille Capitale Européenne », une série de quatre films sur la civilisation méditerranéenne. On m’a demandé de choisir parmi quatre sujets et comme il y avait le savoir-vivre, le bonheur de vivre, j’ai pris celui-là. Le reste, c’est l’émigration, les révoltes, le peuple des places, le statut des femmes dans le bassin méditerranéen, etc. Très intéressant mais bon, là, l’huile d’olive, la sieste, etc., je me suis dit : « Tiens, ça c’est ma façon de vivre ! », donc je vais essayer de faire quelque chose. Pour le moment, il n’y a pas de titre. Il y avait un titre proposé qui était “La Méditerranée des bonheurs possibles”, d’après un mot de l’écrivain marseillais Jean-Claude Izzo. Il a fait quatre polars qui ont été tournés par TFI avec Alain Delon dans le rôle d’un flic. Dans la réalité des romans, c’est un flic de gauche, un peu anar, et Delon l’a incarné de façon un peu plus militaire. C’est des romans très intéressants, ça décrit le milieu marseillais dans les années 1980. La “Méditerranée des bonheurs possibles” donc, mais ça pourra s’appeler “Les Résistants du goût” ou “Au bonheur des saveurs”. Bon, voilà. C’est une série de rencontres avec des gens qui maintiennent ou retrouvent les traditions d’agriculture, qui privilégient le goût sur la productivité. Il y a une vigneronne bio du Gard, un cuisinier de Marseille, des paysans traditionnels crétois, etc. La moitié des personnages sont mes voisins puisque je viens du Gard. J’habite à Paris mais je retourne beaucoup dans le Gard, surtout depuis que je suis à la retraite de la fac. Les autres, c’est Pierre Rabhi qui est un praticien et théoricien de ce qu’il appelle « la sobriété heureuse », un type formidable qui a écrit des tas de livres, un modèle pour le mouvement écologiste. Il vient d’Algérie, du Sahara, il est venu à Paris, il a travaillé chez Renault dans les années 1950, puis il a décidé, avec sa femme, de partir dans le sud de l’Ardèche, et de vivre du travail de l’agriculture. C’est une série de personnages très intéressants.

D : Le tournage a duré longtemps ?

JPF : Le tournage a duré deux-trois semaines, ici ou là.

D : Vous aviez contacté les personnes auparavant ?

JPF : Ah oui, ça se prépare ! Ce projet a été imaginé il y a deux ans et il aboutit maintenant. Il a été tourné cet été, en septembre, puis monté dans la foulée, en octobre. Et puis voilà, c’est terminé. Évidemment, comme j’ai beaucoup écrit sur Méditerranée de Pollet, pour moi c’était recouper des chemins de Jean-Daniel, mais c’est un tout autre esprit.

D : Ça n’a donc pas été déterminant. Vous ne vous êtes pas dit : « Je retourne sur les traces de mon ami » ?

JPF : Non, je suis tombé dans ce projet par un heureux hasard. J’ai fait beaucoup de films de télé et très souvent, c’était des choses qu’on me proposait, des thèmes désirés par la télévision. Après, il faut trouver comment les traiter.

D : Vous vous les appropriez, mais ça n’est pas d’emblée personnel.

JPF : Voilà. Mais en général, il s’agit de sujets qui m’intéressent. On me propose des choses qui peuvent m’intéresser. Je m’intéresse à tout, moi. À partir du moment où il faut le filmer et où il faut trouver une solution, ça m’intéresse.

D : C’est la recherche d’une forme qui vous intéresse.

JPF : Je ne dis jamais non à un sujet parce que je vais apprendre des choses et apprendre à transmettre ces informations acquises. Donc j’accepte tous les sujets. Si on veut travailler pour la télévision, il faut accepter ce qu’on vous propose parce que ce qu’on vous demande, c’est un savoir-mettre en scène. Mettre en discours un thème. Je propose des sujets aussi, tout le temps, plein d’idées de films. Parfois ça ne va pas plus loin parce que le producteur me dit : « Ça, ça ne marchera jamais. » J’essaie avec un autre et il me dit : « Ah non, ça ne marchera jamais. » Quand on a déjà deux avis comme ça… Mais cinq ans plus tard, on peut le faire resurgir et ça peut marcher à ce moment-là.

D : Avec le même producteur ?

JPF : Ou d’autres. Les choses évoluent comme ça. Il y a quand même des choses qui se font d’après mes désirs. Après, on négocie l’orientation. Il y a un sujet sur la couleur que j’ai fait, qui s’appelle Ma couleur préférée. La productrice avait essayé avec d’autres auteurs, ou elle-même développant le sujet, et ça traînait depuis au moins cinq ans. Un jour, je vois ce projet et je me dis : « Tiens, la couleur, c’est intéressant ! » Je m’y suis donc mis, moi-aussi, j’ai fait trois-quatre versions, des « séries », des « unitaires » comme on dit, etc. On avait laissé tomber. Et puis un jour, elle revient d’un festival où il y avait des rencontres entre producteurs et responsables de programmes et elle me dit : « J’ai rencontré untel de la case “science” sur France 5, il veut bien faire la couleur si ça a un aspect scientifique ». Moi, au départ, c’était plus culturel, « la couleur dans la peinture », « la couleur dans les sociétés », etc. Alors là, je suis parti de cette question : pourquoi telle couleur est la couleur préférée des Européens ? Est-ce qu’il y a des raisons scientifiques, sociologiques, etc. ? Et ça a marché. On a parlé de l’optique, on a parlé de la formation de la couleur dans les plantes, etc. Il y a plein de scientifiques qui interviennent. Pour la forme, j’ai imaginé un personnage de fiction que j’appelais Lady Blue, habillée tout en bleu et qui ne jurait que par le bleu. Alors qu’elle se pensait unique, elle découvrait que tout le monde aimait le bleu et voulait savoir pourquoi. Alors elle menait une enquête.

D : Vous aimez prendre un détour par la fiction ?

JPF : Pas toujours. J’aime avoir un biais. Pour Méditerranée, j’ai eu l’idée qu’Athéna me commande un rapport sur le bonheur des hommes dans la Méditerranée.

D : Je pensais par exemple aussi à M la Maudite.

JPF : Oui, là c’était carrément de la fiction.

D : Néanmoins, il y avait des apports universitaires, scientifiques, etc.

JPF : Oui, c’est une trame d’énonciation. Soit on énonce avec une voix off, qui est le je-sais-tout, soit on utilise des personnages qui cherchent, qui accumulent des informations, etc. On fait « fictionner » la recherche.

D : C’est un relais pour le spectateur qui découvre les informations en même temps que les personnages.

JPF : Voilà. Pour revenir à la couleur, une assistante de la productrice nous dit un jour : « J’ai vu à la sortie du métro une nana toute bleue, les cheveux bleus, les habits bleus, les ongles bleus, tout ! ». Je lui demande : « Mais tu as pris son téléphone ? » Elle : « Ah, non… » Alors elle s’est postée à la sortie de ce métro pendant un mois jusqu’à ce qu’elle la revoie. Puis elle l’a retrouvée et je l’ai rencontrée. Il y a un autre détail amusant qui montre l’écart entre ce qu’on programme et la réalité. Je faisais avancer le récit des informations scientifiques par une psychanalyse. On voyait Lady Blue chez sa psychanalyste, elle cherchait pourquoi elle était aussi obsédée par le bleu, et les scientifiques lui répondaient toujours avec des arguments très objectifs. Cette personne rencontrée à la sortie du métro était d’accord pour jouer le personnage mais je lui demande quand même : « Il y a des scènes de psychanalyse, ça ne vous gêne pas ? » et elle me répond : « Ah non, je suis en psychanalyse ! » [rires]

D : Vous accueillez donc parfois le hasard – une rencontre – dans vos films ?

JPF : Oui. Il y a un noyau dur d’informations, on peut le filmer et le répartir un peu comme on veut une fois qu’on a vendu la forme.

D : Cette recherche formelle est donc indissociable d’un souci pédagogique. Vous aimez transmettre ?

JPF : Oui, j’aime transmettre. Je fais des recherches, je sais tout sur le sujet. Dans un film, on emploie peut-être dix pour cent de ce qu’on a appris sur un sujet. On devient très savant parce qu’il faut pouvoir discuter avec des spécialistes. Je suis allé suivre des cours d’optique à l’université, vers Tolbiac. Je ne comprenais rien mais ça me permettait, après, de discuter avec la prof qui allait intervenir dans le film. Ce qui est passionnant, c’est d’apprendre, d’inventorier un sujet. Comme j’ai fait beaucoup de films sur l’art, les choses s’enrichissent mutuellement. J’ai fait beaucoup de films pour Orsay, sur Cézanne, Manet, Monet, etc. Chaque fois, je ne repars pas de zéro. Sur la couleur, je partais un peu de zéro…

D : Vous avez d’autres projets en cours, sur l’art ?

JPF : Sur l’art, il y a un Bill Viola que j’essaie de faire. Il va y avoir une grande expo Viola à Paris, au Grand Palais, en 2014.

D : Et vous êtes chargé de faire le film de l’exposition ? Il n’y a qu’à vous qu’on pouvait demander ça !

JPF : Pour une fois, oui. Il n’y a pas beaucoup d’autres réalisateurs qui connaissent bien l’art vidéo et l’œuvre de Viola, que je connais par cœur. Je le suis depuis trente ans, je suis ami avec lui, etc. Et la productrice ne connaissait pas Bill Viola ! [rires] Après avoir fait le film sur la Bohème [En passant par la Bohème, 2012, ndlr], elle me dit : « On pourrait faire un autre film ensemble. Je vais demander la liste des expos à venir pendant deux ans et on va choisir. » Elle me donne des tas de sujets et tout d’un coup : Bill Viola. Elle me dit : « Je crois que c’est un vidéaste, ça doit t’intéresser la vidéo ? » [rires] Souvent, les gens de la télé ne savent pas tout ce que j’ai fait en vidéo, en réflexion théorique, etc. J’ai deux mondes. Même à la fac, je ne montrais jamais mes films aux étudiants. Ou de temps en temps, à l’état de maquette, pour montrer un peu… Mais pas tous les films.

D : Vous enseigniez précisément la vidéo ?

JPF : Oui, j’ai enseigné la vidéo. C’était un cours d’initiation à l’art vidéo. Je revoyais les œuvres de Bill Viola tous les ans, deux fois puisqu’il y a deux semestres. Il y a des œuvres que j’ai vues comme ça pendant trente ans, deux fois par an au moins. J’allais aussi les présenter dans des conférences, etc. Sur Viola, je peux y aller, j’ai écrit le sujet en deux jours ! Pas de problème.

Naissance de Cinéthique et découverte de la vidéo

D : À la fin des années 1960, vous écrivez aux côtés de Gérard Leblanc et Marcel Hanoun dans Cinéthique, une revue très militante qui, dans la continuité de mai 68, pose la question de l’idéologie au cinéma. Est-ce que votre pratique de la vidéo était dans la continuation de votre engagement à Cinéthique ?

JPF : Comme critique, je commence à écrire avant Cinéthique, à Tribune socialiste et Télé Ciné, une revue de ciné-club. J’étais déjà à Paris. Je suis arrivé à Paris en octobre 1967 pour faire des études de théologie à l’Université Catholique de Paris, mais avec l’idée de rentrer très vite dans la critique. J’avais vingt-trois ans et j’étais déjà au PSU. Le PSU c’est une dissidence du Parti socialiste, la SFIO, sur des positions plus à gauche. Quand j’y étais, le Secrétaire général était Rocard, le jeune Rocard… Je suis donc allé dire à Tribune socialiste, la revue du PSU : « Je suis militant, je m’intéresse au cinéma, j’écris, etc. », et ils ont tout de suite pris mes papiers. On était deux critiques de cinéma, il y avait un autre étudiant qui était à Normal Sup’, et on se partageait les films. On faisait un ou deux papiers par semaine, chacun.

D : Quel était le nom de votre collègue ?

JPF : Jean-Luc Pouillaude. Je ne pense pas qu’il ait fait de carrière. Peut-être un peu dans Positif. On ne s’est jamais revus. J’avais organisé avec lui, pour Tribune socialiste, une semaine du cinéma politique des films de mai, au Studio 43 qui s’appelait alors Cinéma National Populaire (CNP). C’est Jean Collet, un critique que j’avais connu au ciné-club de Nîmes, qui avait crée ça. Parmi les films de cette semaine, il y avait Un film comme les autres de Jean-Luc Godard. On avait annoncé, peut-être deux ou trois numéros avant, qu’on allait faire ça, et Godard avait appelé Tribune socialiste en disant : « Je viens de finir un film sur mai 68, si vous voulez le voir… » Alors on a couru le voir, Pouillaude et moi, et on a dit : « On le prend ! » [rires] Il y avait également L’Été de Marcel Hanoun, qui avait aussi été tourné pendant l’été qui suivait mai 68. Le reste, c’était des films militants et des films politiques des pays de l’Est, du genre L’Homme n’est pas un oiseau de Dusan Makavejev. Il y avait un film tchèque, un film yougoslave, etc. Mais en tout cas, nos deux phares, c’était L’Été d’Hanoun et Un film comme les autres. Je me rappelle les gens des Cahiers qui arrivaient : « On peut rentrer ? ». [rires] Donc Hanoun me connaissait parce qu’il avait lu le papier que j’avais écrit à cette occasion. Gérard Leblanc, je l’ai connu par la projection de Méditerranée à la Cinémathèque. Je rencontre Leblanc à la sortie, qui lance à la cantonade, en haut des escaliers de Chaillot : « Pour les amateurs de Méditerranée, je fais une nouvelle projection dans trois semaines, dans une MJC que je programme. » J’y suis allé, il m’a dit : « Je fais une revue avec Marcel Hanoun. » et hop, je suis rentré là-dedans ! Cinéthique se met en place en novembre-décembre 1968 et le premier numéro sort fin décembre 1968-janvier 1969.

À la suite de l’interview que j’avais faite avec Pouillaude sur Un film comme les autres, je suis resté en lien avec Godard. On est allé chez lui avec Leblanc et là, il faisait de la vidéo avec Fromanger. Il nous disait : « Faites de la vidéo, c’est ça l’avenir, etc. » Il militait vraiment pour la vidéo, et il nous a prêté cet appareil qu’il avait… C’est passé de mains en mains, de Marker aux Roussopolous, jusqu’à Cinéthique et moi, etc. C’était un gros 2100, très lourd à porter. Je me rappelle une interview de Glauber Rocha avec Leblanc, dans son petit hôtel du Quartier latin. On était très marxistes-léninistes, dogmatiques, et on lui posait des questions véhémentes, on lui reprochait de ne pas être assez révolutionnaire : « C’est quoi la révolution tropicaliste à côté d’une révolution populaire, marxiste-léniniste ?! » Au bout d’un moment, Rocha explose et dit : « Mais comment on peut poser des questions aussi réactionnaires avec un appareil aussi révolutionnaire ?! » [rires]

D : Il vous a donc fallu la vidéo pour commencer à tourner ? Vous ne tourniez pas avant, en 8 ou en 16 ?

JPF : Oui. Je n’ai pas fait de film avant de commencer en vidéo, avec cet appareil. On a fait une interview de Rouch, une interview de Paul Seban, qui était un cinéaste PC-CGT, mais qui, par ailleurs, avait travaillé avec Marguerite Duras [pour La Musica, 1967, ndlr]. Mais on ne pouvait pas monter à l’époque. On avait ces bandes et on ne savait pas trop quoi en faire. On a commencé un film avec des étudiants pendant une des premières révoltes étudiantes, en 1971-72 peut-être. Et puis on se disait : « On va faire une revue de cinéma en vidéo », qui doublera la revue papier, mais on n’a jamais été plus loin que les interviews…

D : C’était uniquement des interviews ? Il n’y a avait pas encore de projets critiques ?

JPF : On avait détourné un film de la CGT qu’on voulait critiquer. On l’avait fait copier et on voulait injecter des trucs, mais je crois que c’était rudimentaire. C’était presque du montage sur l’écran, en alternant les sources de projection. Et puis quand même, la revue papier nous prenait beaucoup de temps. Il y avait toujours des discussions… Et puis on faisait l’impression nous-mêmes. On allait à Aubenas, dans l’Ardèche, dans mon pays. J’avais vu que trois revues étaient imprimées chez cet imprimeur, dans ma ville de naissance, alors j’ai dit à Leblanc : « Tiens, on va aller voir, il doit faire des bons prix ! » On passait une semaine à corriger les épreuves. C’était le plomb encore…

D : Cinéthique était imprimé en Ardèche ?

JPF : Oui. Enfin, pas les premiers numéros. J’ai vu que Leblanc avait gardé cet imprimeur pour des brochures, très longtemps après. L’imprimerie Lienhart !

D : J’ai vu dans votre vidéo Adorer Brûler une archive où l’on vous voit parler du Cuirassé Potemkine devant un tableau noir sur lequel est inscrit « Odessa ». Vous êtes habillé en marin. C’est un extrait noir et blanc. Ça, précisément, c’est autre chose qu’une interview ?

JPF : Ah mais ça, c’est du 16 ! Ce film s’appelle Le Politique. À Cinéthique, on a fait deux films en 16. Le Politique, qui est un film collectif signé par Simon Luciani, Éliane Le Grivès, Antoinette Fouque et moi. Éliane Le Grivès était à l’IDHEC et Simon Luciani était son petit-ami. Ils vivaient ensemble. Ils étaient entrés à Cinéthique tous les deux. Parce qu’on a viré des gens qui n’écrivaient pas mais on en a repris d’autres, qui écrivaient.

D : Vous étiez à la tête de Cinéthique, avec Leblanc ? Vous preniez les décisions ?

JPF : Oui, très vite. Parce qu’Hanoun a crée cette revue pour parler de ses films…

D : Je sais qu’il a dirigé les trois premiers numéros, c’est ça ?

JPF : Il n’a pas dirigé, non. À la limite, il a dirigé le premier numéro. Dès le deuxième numéro, si on regarde la tonalité des textes, ça lui échappe. Parce qu’il va faire ses films. Il a créé une revue parce qu’il trouvait que les Cahiers ne parlaient plus autant de ses films.

Il connaissait bien Leblanc, qui avait écrit sur lui dans des petites revues. Au bout d’un moment, Hanoun se désintéresse et un jour, on fait le meurtre du père. On l’a convoqué dans un café et on lui a dit : « Écoute Marcel, on t’aime bien mais un comité de rédaction doit refléter la réalité du travail. Tu as fondé ça, on marquera “fondateur” – je sais même plus si on a marqué “fondateur” – mais c’est plus la peine qu’il y ait ton nom dans cette revue, elle ne ressemble pas à ce que tu voulais faire. »

D : Comment a-t-il pris ça ?

JPF : Il n’était pas content. Après, on était fâchés. La Cinémathèque lui a rendu hommage il y a un an, peu avant sa mort. Je l’ai vu, on s’est serrés la main, il avait un sourire l’air de dire : « Bon, le passé c’est le passé. » Mais je continue à voir ses films, à aimer ses films. J’ai peut-être écrit dans d’autres revues sur lui… Donc Éliane Le Grivès et Simon étaient entrés pour écrire, même s’ils n’ont jamais écrit que deux textes ! C’était pas des gens qui écrivaient beaucoup… Pour son film de fin d’études, Éliane a dit : « Je vais faire un film collectif parce que l’auteur c’est terminé, je ne veux pas être un auteur, donc on dissout l’auteur dans un collectif. », un peu comme Godard se dissolvait dans le groupe Dziga Vertov. Je pense que c’est Simon qui a proposé comme sujet : la révolte des marins de la Mer Noire comme métaphore de la prise du pouvoir des techniciens sur le film. Moi, je joue dans le film l’avant-garde du prolétariat au niveau du cinéma. L’essentiel de mon rôle, c’est de dire : « Pour faire un film révolutionnaire, il faut ! » Je suis devant un grand écran et j’énumère des principes, qui correspondaient un peu à ce que j’avais écrit dans un texte de Cinéthique, « La parenthèse et le détour » [Cinéthique n°5, automne 1969, ndlr]. La quatrième personne, c’est Antoinette Fouque, qui était en train de fonder le MLF. À cette époque, ma petite amie faisait partie du groupe de femmes en train de fonder le MLF, à Paris 8 Vincennes, et j’allais avec elle aux réunions. Antoinette était aussi amie avec Simon et Éliane. Le film était écrit par tout le monde. À quatre, on décidait de l’évolution du scénario. C’est l’histoire d’un cinéaste en train de tourner un film. On disait : « Le cinéaste, c’est entre Wahrol et Rivette. », d’ailleurs on a piqué des phrases de Rivette dans les Cahiers pour faire parler ce cinéaste. Et tout d’un coup, les techniciens arrêtent le tournage et disent : « Y en a marre de la dictature des auteurs, on va tourner notre film ! », et ils décident de tourner la révolte des marins de la Mer Noire. On tournait chacun des séquences. On était très plan-séquence à la Jancsó.

D : Comment le film a-t-il été distribué ?

JPF : Leblanc l’a vu. Leblanc, c’était l’autorité politique la plus forte. S’il y avait un chef à Cinéthique, c’était lui. J’ai produit autant de dogmes que lui mais il a un côté universitaire – il a dirigé, à un moment donné, un département à l’École Louis Lumière –, un tempérament de chef, ce que je n’ai pas. Et que personne n’avait à Cinéthique. Donc, il a vu le film et il a dit : « C’est pas un film Cinéthique. » Donc on l’a enterré.

D : Il n’était pas labellisé.

JPF : Il n’était pas labellisé. Le seul qui a été labellisé, c’est celui qu’on a fait, lui et moi, Quand on aime la vie, on va au cinéma, qui était un film théorique sur le cinéma. On peut dire qu’il a quasiment écrit tout le commentaire. Les idées visuelles, c’est moi qui les avais. Ça, je peux le revendiquer. Je faisais des trucs que j’allais faire après en vidéo, je ne savais même pas que c’était possible alors. Pour avoir des images sur le cinéma, je prenais des photos de films, comme il y en a à l’entrée des salles, et je détourais les personnages – Belmondo, Deneuve, Delon, John Wayne, etc. – que je positionnais ensuite dans des décors, comme on peut faire avec les incrustations vidéo. C’était peut-être déjà l’influence d’Averty parce que j’aimais beaucoup Averty, bien avant cette époque. J’ai regardé Averty dès les premiers Raisins verts. Et la vidéo est arrivée à nous par Godard, et par un type qui était aux Beaux-Arts, Alain Jacquier. Il était dans le nouvel Institut des Beaux-Arts voué à l’architecture, où il y avait plein de profs gauchistes qui avaient décidé de mettre le paquet sur la vidéo. Et lui, il était technicien vidéo. Il militait à fond pour la vidéo, il savait tout. Il nous disait : « Faites de la vidéo ! », et il nous passait du matériel. On avait même une chronique, Leblanc et moi, dans L’Idiot international, de Jean-Edern Hallier.

D : Vous y avez écrit « La guerre des supports », je crois.

JPF : Voilà, « La guerre des supports ». C’était inspiré par Jacquier !

D : Je n’ai pas eu l’occasion de lire ce texte. Vous opposiez cinéma et vidéo pour établir la supériorité de l’un des deux ?

JPF : Oui, de la vidéo ! On était des militants pour la vidéo ! C’était le rêve du dépassement du cinéma par la vidéo, le rêve d’un medium de liberté, d’autonomisation, etc. On allait se l’approprier beaucoup plus facilement, etc. Ce qu’ont fait ensuite tous les militants, les féministes, ouvriéristes, syndicalistes, etc. On ne dépendait pas des laboratoires. Parce que les gens tournaient mais souvent, après, ils n’avaient pas l’argent pour payer le labo, ou ils payaient le labo mais ils ne pouvaient pas payer la première copie. Quand on a terminé en 16 mm Quand on aime la vie, on va au cinéma, on l’a montré à Truffaut pour qu’il paie la première copie, et il l’a payée. Il est venu voir le montage en double bande, sur table de montage donc, où il y a le son d’un côté et la pellicule de l’autre, et il a fait un chèque en nous disant : « C’est moins chiant que Debord. » [rires] Parce que Lebovici avait obligé Truffaut à financer La Société du spectacle…

Retranscription : Arnaud Widendaële

Images : Jean-Paul Fargier sur le tournage de Méditerranée / Portrait de Jean-Paul Fargier par Geneviève Morgan / Couverture de Cinéthique n° 4 / Un film comme les autres, Jean-Luc Godard (1968) / Marcel Hanoun dans son film, L'automne (1971-1972).