Good Time, Joshua et Benny Safdie

Variations domestiques

Deux pauvres hères, deux frères, n’ont nulle part où aller. Nick et Connie ont été chassés du foyer par leur unique parente, leur grand-mère. Malgré cette origine manquante, ils ont une fin, en particulier Nick (Benny Safdie), handicapé mental léger qui voudrait se rendre « là où l’on peut faire tout ce qu’on veut ». Evidemment, s’ils avaient vu Stalker de Tarkovski ou s’ils avaient lu un peu de psychanalyse, ils sauraient que « tout ce qu’on veut » n’existe pas, et que chercher ce genre de lieu est une autre façon de perdre le paradis. Néanmoins, Connie (Robert Pattinson) décide de braquer une banque pour libérer Nick, et l’emmener loin de l’institution psychiatrique où il est placé. Cela n’arrivera nécessairement pas, pour les raisons logiques qu’on vient dire, et parce que, comme l’ont indiqué les deux réalisateurs dans un entretien[11] [11] “« Notre modèle, c’est “Candide” de Voltaire »“, propos recueillis par Isabelle Régnier et publiés le 12 septembre 2017. , la règle du film est que « ce qui risque de mal se passer se passera mal ».

Le titre lui-même traduit cette tension entre tragique et risible, ce désir de liberté qui prend la forme d’une expulsion : good time c’est avoir du bon temps, certes, mais c’est aussi, en argot des prisons, la « bonne conduite » : on est libéré sur son « good time », parce qu’on s’est bien comporté. Le braquage tourne mal, Nick échoue à Rikers Island et Connie, resté libre, essaie durant tout le reste du film d’échapper à la police. En vain : il finira littéralement derrière des barreaux.

En anglais, quoique l’expression n’apparaisse jamais dans le film, on dirait que Nick et Connie don’t belong : littéralement, qu’« ils n’appartiennent pas », ils n’ont pas de chez eux. Ils sont inappropriés. A la fin, le psychiatre de Nick lui déclare que les lieux les plus convenables sont, pour lui, l’institution où sa grand-mère l’a mis — il y prendra du « good time » — et, pour son frère, la prison. Les deux sens du titre se confondent donc pour Nick et Connie : prendre du bon temps dehors doit très exactement être la même chose qu’accepter sagement d’être enfermé. Good Time constitue ainsi une énième variation sur le thème du Juif errant, qui innerve la filmographie des frères Safdie : un personnage voué à chercher un « chez soi » qui n’existe pas.

Si l’on y retrouve des obsessions qui parcourent leurs autres longs métrages (la cavale, le rapport aux inconnus, la prise en charge des proches, …), Good Time offre une panoplie de « signes » supplémentaires (l’omniprésence des médias et la question du regard) qui permet de mieux cerner le geste créatif des frères Safdie et d’analyser leur cinéma — fût-il inscrit comme ici dans un genre ou un semi-genre, s’offrît-il des moyens techniques et des stars — comme essentiellement « domestique », c’est-à-dire voué à créer des « maisons » et des moments d’appartenance dans une expérience existentielle d’exil.

John’s gone (habiter)

Nick et Connie n’ont donc pas de chez eux. C’était déjà le cas des drogués de Mad Love in New York (2014), qui vivaient dans la rue, à l’hôpital psychiatrique ou dans des appartements squattés. Mais du moins, le soir venu, trouvaient-ils refuge « chez l’habitant ». Les personnages de The Pleasure of Being Robbed (2008), Lenny and the Kids (2009) et du court métrage John’s Gone (2010), visible en ligne, ont quant à eux des appartements, mais leur façon de les habiter est pour le moins curieuse. Eleonore la kleptomane passe l’essentiel de son temps dans la rue, à voler, et quand elle revient chez elle, c’est pour se faire importuner par un voisin ou n’occuper les lieux que de façon périphérique, comme si elle n’osait pas s’y installer (on la voit en particulier partager son lit avec des chatons ou ne s’asseoir qu’au bord, tout habillée, pour lire). D’une certaine façon, elle semble investir plus facilement la voiture qu’elle a volée avec son ami Josh (Josh Safdie) et l’appartement de celui-ci. Lenny passe quant à lui beaucoup de temps dans son appartement avec ses deux jeunes fils (il en a la garde pour seulement quinze jours par an) mais il est poussé à l’extérieur tantôt par son travail, tantôt par le désir de voir sa copine, tantôt encore par un besoin pur et simple d’évasion. A la toute fin, le héros organise un déménagement impromptu : le film l’abandonne avec ses enfants (qu’il vient d’enlever à la sortie de l’école) dans le téléphérique pour Roosevelt Island, un frigo rempli de jouets pour toute possession, et à priori sans lieu où aller.

Si Leonore n’avait connaissance des « étrangers » le plus souvent que par le contenu des sacs qu’elle volait, les relations avec les « autres » se densifient dans Lenny and the Kids : on aperçoit un voisin fouineur, Lenny utilise le gamin du dessous comme baby-sitter, mais on ne rentre jamais chez eux. Tant mieux peut-être, parce que, lorsqu’on vient chez vous, ce n’est pas formidable : le pote européen que Lenny invite chez lui se livre à des jeux potentiellement dangereux avec ses fils. Dans John’s Gone, cette question du « voisinage » constitue la matière même du film, puisque le héros, après le décès de sa mère, « est parti » tout en étant toujours chez lui : John, incarné par Benny Safdie, « a besoin d’amis mais se contente d’inconnus, indiquent les réalisateurs dans leur texte de présentation. Il a été prématurément jeté dans ce cruel terrain vague qu’est le monde qui l’entoure. (…) Il est éperdu, non d’amour mais d’une chose bien plus étrange et disparue. » Comme il vend des objets sur Internet, John reçoit chez lui des acheteurs mais, surtout, soit il est tiré de son appartement par des fâcheux (un livreur asiatique qui crie dans le couloir, un client juif qui essaie de l’agresser), soit il le quitte pour le protéger en allant décafardiser le reste de l’immeuble (et se heurte dans ce cas à des voisins hispaniques tantôt compréhensifs, tantôt violents).

Notons enfin que le « home » des personnages possède dans The Pleasure of Being Robbed et Lenny and the Kids une étrange vertu : celle d’absorber les animaux (une salamandre chez Lenny, et les trois chatons d’Eleonore, qu’on ne revoit pas dans la seconde occurrence de son appartement et qui seraient, si l’on compte bien, restés seuls pendant 36 heures) mais aussi les enfants, puisque Lenny fait littéralement disparaître ses fils à l’écran, dans une séquence totalement absurde ou merveilleuse, au choix (« C’est incroyable, ils ont vraiment disparu, je peux aller au cinéma »). Une autre fois, il les escamote métaphoriquement en leur administrant un somnifère qui les endort pour deux ou trois jours. A l’inverse, John dans John’s gone est capable de faire apparaître un lapin… Les personnages des frères Safdie s’occupent donc de la pire façon (qui est aussi, selon eux, la meilleure) de leurs proches ou des êtres pour lesquels ils se prennent d’affection.

Dans Good Time, Connie a décidé de sauver Nick. Mais il tombe dans la même alternative que Lenny : comment prendre soin et fuir en même temps ? Le thème de l’errance se place sous le signe d’une double injonction contradictoire : partir/rester et perdre/garder en permanence. De fait, Nick disparaît assez vite, ou mieux, devient un fantôme (comme on dit le « fantôme » d’un fichier de bibliothèque) au moment où Connie le remplace par Ray, un petit délinquant qu’il enlève par erreur en le prenant pour son frère. Pendant que Connie et Ray font l’expérience de la cavale, Nick passera quant à lui de la prison à l’institution psychiatrique : mais si, comme le chante Iggy Pop au générique de fin, Nick et Connie sont en quelque sorte « le pur et le damné », on peut imaginer qu’ils ne sont en réalité qu’une seule et même figure — de même que la disparition des chatons, de la salamandre, des enfants, comme en rêve, pourrait aussi être le signe, si c’était un rêve, du peu de soin qu’Eleonore ou Lenny apportent à leur propre personne. Et si Connie est une figure de « schlemihl » issue de la culture juive, comme l’a noté Jacques Mandelbaum[22] [22] Voir “« Good Time » : la fuite en avant de deux cabossés de la vie“. , peut-être Nick est-il, comme dans la nouvelle L’homme qui a vendu son ombre de Chamisso — dont le héros se nomme Peter Schlemihl — l’ombre de son frère.

We’re going to the zoo (permis de séjour)

Contrairement aux autres héros safdiens, celui de Good Times parvient dans sa cavale à séjourner chez des inconnus, avec ou sans son ombre. Il est assez remarquable qu’à part la mère de Corey, toutes les personnes chez qui Connie/Pattinson s’introduit ou est accueilli soient africaines-américaines — et interprétées par des inconnus. D’abord c’est à l’hôpital, où il croit que son frère est gardé, dans la chambre d’une malade à qui il donne à boire, avant de boire au même gobelet, dans un geste christique. Puis il demande à une autre femme, tout aussi âgée, rencontrée à la sortie de l’hôpital, de l’héberger : il emmènera sa petite-fille, Crystal, durant une partie de sa cavale. Enfin, après avoir violé le territoire d’un curieux parc d’attraction à thématique SM et assommé puis drogué son gardien en lui versant du LSD dans la bouche, il vole les habits de celui-ci et s’installe temporairement dans son appartement avec Ray. On a du coup l’impression d’une visite sociologique dans la middle-class noire, un brin plus trash pour la maison de Crystal (avec ses appareils électroménagers déglingués et ses conserves au frigo), un peu plus proprette, voire kitsch comme le parc dont il a la responsabilité, chez le gardien d’Adventureland. En réalité il faudrait plutôt parler d’accueil et de fraternité : c’est sans doute parce qu’il est défavorisé que Connie cherche refuge chez les « siens », et qu’il est, en quelque sorte, lui aussi « africain-américain ».

Témoin la scène du braquage de Good Time où Nick et Connie portent apparemment des masques de Noirs monstrueux. On pourrait être tenté d’incriminer un jeu de « black face » ici. Mais le film est bien plutôt du côté de la dénonciation du racisme : la scène du gardien du parc, tabassé et drogué par Connie et Ray, montre en effet, comme l’expliquent les réalisateurs, que le visage de Connie « a beau être partout sur les chaînes d’info », ce dernier sait que, pour les policiers, « un homme noir à terre (…) apparaîtra plus coupable que lui »[33] [33] “« Notre modèle, c’est “Candide” de Voltaire »“. . A tel point d’ailleurs, que les flics en profitent pour embarquer aussi, en montage parallèle, la pauvre Crystal. La fraternité, après tout, n’empêche pas la trahison, au contraire.

Ce thème politique et social trouve une cristallisation ambivalente dans une séquence où Ray raconte l’histoire de sa fiole de LSD volée : un flashback montre en effet quelques gouttes du précieux liquide tombant sur une image de Pepe the Frog, fameux meme internet devenu en 2016 un symbole de l’alt-right américaine. Les frères Safdie jurent cependant[44] [44] Voir l’entretien mené par Scott Meslow et publié dans GQ : “The Safdie Brothers Swear Good Time Didn’t Almost Turn Robert Pattinson Into Roadkill“. que c’était Bob l’éponge qui était prévu au scénario (dont ils n’ont pas eu les droits) et que la polémique sur Pepe the Frog n’a éclaté qu’au moment du montage du film. Le lien entre le suprémacisme blanc lié à Pepe et la manœuvre de Connie et Ray pour faire accuser le gardien serait donc purement fortuit.

Assez peu hollywoodiens, les frères Safdie, au lieu de pratiquer la discrimination positive, préfèrent donc établir des équivalences et dénoncer les injustices : dans ce « cruel terrain vague » qu’est le monde, nous sommes tous mortels et chacun est pour soi. De ces équivalences, leur filmographie a fourni précédemment d’autres exemples. Au début de The Pleasure… Leonore, après avoir crié tout une série de prénoms pour arrêter une inconnue, croise un Africain-Américain qui, les mains dans les poches tout comme elle, apostrophe semblablement les passants. On retrouve le même acteur dans Lenny…, en sdf vétéran du Vietnam : un passant de son âge, également africain-américain, lui donne 20 dollars au nom de l’entraide entre ex-combattants. Cette scène se retrouve dans Mad Love… en version « blanche » et parodique : l’héroïne, Harley, en train de faire la manche, se voit offrir 20 dollars par un juif observant, au motif qu’elle est droguée et qu’il trouve ça formidable. Elle a beau protester qu’elle n’est pas juive, il lui répond qu’« il y a des mitzvot pour les goyim aussi ». Les mêmes gestes et bizarreries traversent ainsi les ethnies et les religions, pour faire l’inventaire de leurs variations. Dans Good Time on notera que les deux grands-mères, celle du héros et celle de Crystal, ont en partage un fort accent : l’une d’immigrée grecque et l’autre d’immigrée africaine.

I think I’m missing parts (inhabiter)

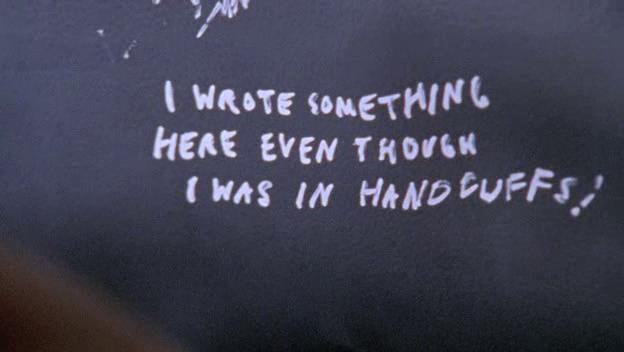

Quoi qu’il en soit, toutes ces intrusions chez des « inconnus » se soldent par des échecs et n’aboutissent qu’à la prison. C’est ici qu’un élément obsédant du film, le regard, peut nous orienter vers ce qui constitue proprement l’habitation et ce qui fait « maison » chez les Safdie. Il se présente d’abord sous la forme de pulsion scopique, par une esthétique de jeu vidéo assez marquée, depuis le graphisme de l’affiche jusqu’aux top shots sur les fuites de Connie, en passant par les flares façon « head up display » à l’approche des lieux de danger. Le film est aussi peuplé d’écrans : de télé, de smartphone — qu’on demande deux fois de « ranger » — , ou encore la vitre de magasin qui arrête Nick dans sa course et l’envoie en prison. Symétriquement, les répliques au sujet du regard sont nombreuses : lorsque les frères quittent la banque et sont approchés par des voitures de police, Connie dit à Nick « ne les regarde pas », mais un policier ordonnera à Crystal « regarde-moi ». Lorsque Nick se croit devenu aveugle, ce sera encore « regarde-moi », tandis que Caleph, à la fin, vanne Ray d’un « Je ne peux même pas te regarder » avant qu’un « Regardez là-haut ! » n’annonce la mort de ce dernier.

On aurait donc, assez banalement, d’un côté les médias mortifères, qui trompent et enclosent, et de l’autre le lien vivant du regard direct (« Ilya, regarde-moi », criait Harley à son amant au bord du coma dans Mad Love…). Les personnages safdiens passent souvent leur temps à chercher du regard. Crystal, par exemple, guette enfermée dans la voiture les allers et venues de ses amis temporaires. A Rikers Island, un plan sur le visage interrogatif d’un policier devance celui de la rixe entre prisonniers qu’il est en train de voir. Ce qui donne l’impression que le regard des protagonistes ne capte pas ce qui les entoure mais au contraire suscite ce que nous, spectateurs, voyons. En somme, le fait de regarder serait une « maison » au sens où le suggère, après Heidegger ou Deleuze, Benoît Goetz dans sa Théorie des maisons : « une maison n’est pas une image (…). C’est, au contraire, à partir de la maison que le monde se propose pour être éventuellement contemplé en une vision. »[55] [55] Verdier, 2011, p. 50. Le « home » ainsi conçu n’est pas un but mais un point de vue. Pourtant le regard peut aussi être tourné en dedans, formant des fantômes. On se rappelle que Lenny endort ses enfants pour aller projeter ses films (il travaille dans un cinéma) : il faut fermer les yeux pour qu’apparaissent les spectres, mais c’est un moment de désenchantement total dans le récit. Les drogués de Mad Love…, semblent plongés en eux-mêmes au même titre que Nick, dont le regard absent ouvre et ferme Good Time : ou, plus exactement, il semble fixer quelque chose de « bien plus étrange et disparu » que le réel — peut-être ce lieu « où l’on peut faire tout ce qu’on veut ».

Dans les premiers films des frères Safdie, les personnages suscitaient bien plus nettement le « monde » par leur regard. Ainsi à la fin de The Pleasure…, où Leonore, aux prises avec la police, s’arrête pour regarder un ours blanc prenant son bain dans l’aquarium d’un zoo. Au plan suivant, l’héroïne est dans la campagne et saute dans une rivière pour rejoindre l’ours, dont la nature factice n’est aucunement déguisée. Mais elle ne se noie pas et connaît un moment de communion joyeuse avec la bête synthétique (avant que l’inquiétude ne revienne). De même, dans le court The Back of Her Head (2006), Josh Safdie observe par la fenêtre la nuque de sa voisine du dessous et se retrouve, par un tour de passe-passe diégétique substituant soudain son regard au monde qui l’ennuie, dans la cuisine de celle-ci, en compagnie de muppets qui donnent une sérénade. En alternance, on voit Josh à sa fenêtre observer ce dédoublement comme s’il était non plus au dessus mais en face de la scène. Le regard a ainsi l’étonnante capacité chez les Safdie de créer son propre objet. Et apparemment aussi d’y faire apparaître et disparaître des objets transitionnels vivants (chatons, lapins, …) ou dérisoires (ours en peluche géant, marionnette, …). S’il n’y a plus de tels tours de magie dans Good Time, c’est peut-être parce qu’ici le retour à l’enfance déborde, et constitue Nick tout entier, devenu « maison » dans laquelle personne ne peut entrer.

De fait, l’enfance et le jeu caractérisent le cinéma des frères Safdie depuis leurs débuts. Ils sont souvent présentés (et se présentent volontiers) comme deux grands enfants géniaux, capables de faire de la poésie avec deux bouts de ficelle et trois jouets périmés : en témoignent certains courts métrages du milieu des années 2000, visibles sur la chaîne YouTube de leur collectif Red Bucket Films. Ce goût du bricolage les fait souvent ranger du côté du « home movie » tant dans le scénario (on filme chez soi, avec des potes, dans une ambiance de bazar) que l’esthétique (caméra portée, gros plans familiers, gros grain, …). D’une certaine façon, ce côté « fait à la maison » se double d’un caractère « domestique » plus profond car leur cinéma, constitue, selon la formule de Goetz, un système d’« inhabitation du monde », c’est-à-dire « une manière de se tenir dans le monde en n’en faisant pas un « chez soi » totalement adéquat »[66] [66] op. cit. p. 54. . Durant leur longue errance, les héros de Good Time peuvent bien tenter de séjourner, tels des bernard-l’hermite, chez des étrangers, certes accueillants : c’est en vain. L’errance ne connaît le répit que dans l’errance même : non pas en trouvant un port d’attache, mais en ménageant, dans la fuite ou la divagation, des moments d’appartenance. Sans surprise, le seul « chez soi » à partir duquel les héros peuvent susciter un monde idéal dans le « cruel terrain vague » du réel hostile, se révèle être la voiture qui, comme dans Lenny… et The Pleasure…, est un lieu, un habitacle, où l’on peut faire couple (avec Crystal) ou fratrie (avec Ray) le temps d’un voyage. On y est assis mais toujours en mouvement, face à un pare-brise, sur lequel on projette enfin, dans le plus heureux désordre, « tout ce qu’on veut ». A l’inverse, Nick apprendra dans son hôpital à « domestiquer » au pire sens du terme ses capacités de projection, en modelant ses désirs sur une série de concepts creux (« être amoureux », « mentir », etc.) et en écartelant son monde à la taille du bon sens populaire — car, comme tente de lui inculquer son psy, « il ne faut pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué ».

Scénario : Ronald Bronstein et Joshua Safdie / Photographie : Sean Price Williams / Décors : Audrey Turner / Costumes : Miyako Bellizzi / Musique : Oneohtrix Point Never

Durée : 99 mn

Sortie le 13 septembre 2017

Images : Good Time / The Pleasure of being robbed (Josh Safdie, 2009).