Dominique Marchais

Composer avec l'existant (extrait)

Intitulé « Terrestres, après tout », le deuxième numéro papier de Débordements s’ouvre par un long entretien avec Dominique Marchais. En voici quelques feuilles, où le cinéaste, passant du Temps des grâces à La Ligne de partage des eaux, revient entre autres sur la place que ses films donnent à la parole et sur son désir de donner à voir et à comprendre le territoire.

Pour commander Débordements n°2 et lire l’entretien dans son intégralité, ainsi que l’introduction qui l’accompagne, rendez-vous sur la page dédiée au numéro

FAIRE CONFIANCE A LA PAROLE

Débordements : Vous ne montrez que très rarement la ferme ou les gens au travail. Vous préférez filmer la parole, voire le chant de ces vieux agriculteurs de la Jeunesse Agricole Catholique. Tout passe vraiment par l’oralité. Pourquoi ce choix, plutôt que les gestes ou les installations agricoles, par exemple ?

Dominique Marchais : C’est vrai que j’ai peu filmé les gestes. Je ne sais pas si c’est un choix. Je crois que ce n’était pas ma priorité. L’urgence, c’était les mots, la parole. Je l’ai dit, je cherchais du répondant. Effectivement, ça a surpris les spectateurs de voir ces gens qui pensaient et qui parlaient bien, parce qu’on a l’image d’un monde assez mutique. C’est vrai aussi d’ailleurs, car il y a une peur du jugement, des agriculteurs entre eux, puis du reste de la société sur eux.

Après c’est aussi une affaire de priorité. Il s’agissait de montrer l’espace agricole et d’organiser le discours, et de faire travailler ces deux lignes ensemble. C’était largement suffisant comme boulot. Intégrer une troisième ligne aurait déstabilisé la narration. J’ai filmé un peu Thierry Letellier avec ses brebis : on le voit dans quelques scènes suivre son tracteur qui tourne tout seul et donner du fourrage à ses brebis. J’ai aussi filmé cet homme qui conduit sa moissonneuse-batteuse. C’est succinct, comme des croquis. On voit aussi Patrick Libourel, l’éleveur, car il était important de voir son rythme de travail par rapport à Letellier : il est tout seul avec 600 bêtes, donc tu vois le rythme et le bruit dans sa chèvrerie, tout son temps est chronométré. Les Bourguignon, on les voit aussi travailler un peu. Je n’ai montré que ce dont j’avais besoin. Après, c’est sûr qu’il y aurait des films à faire où l’on comprendrait beaucoup de choses par le geste. Ce sont des films qui m’intéresseraient mais qui ne me correspondent pas : moi, ce que je fais, c’est mettre des choses en relation. Si je m’immerge dans une ferme pour regarder quelqu’un travailler, il me vient des questions, j’ai besoin de mettre son activité en rapport avec autre chose, de toujours tout complexifier.

D. : C’est ce que la parole permet : de montrer que les gens pensent leur travail en relation avec d’autres sphères, économique, politique, etc.

D. M. : La parole permet de gagner du temps, et notamment les paroles d’écrivains. Parce que Bergounioux ou Trassard font des raccourcis que les agriculteurs ne s’autoriseraient peut-être pas. Ce sont des gens très savants, pourtant. Benoît Joubert, avec une culture plus technicienne, est un expérimentateur. Daniel Calame a une grande culture économique.

D. : Avant chaque entretien, vous prenez le temps d’expliquer le cheminement intellectuel qui a précédé ?

D. M. : Oui, ça fait partie de l’entretien. À chaque rencontre, je rejoue la totalité du film. Ces gens sont là avec leurs chèvres, et moi je leur parle de tout ceux que j’ai vu avant eux, je les emmène dans mes problèmes, je leur parle subventions et remembrement… Et plus on arrivait vers la fin du tournage, plus je parlais longtemps.

D. : C’est étonnant car dans vos films on ne vous entend presque pas.

D. M. : Les spectateurs n’ont pas besoin de m’entendre puisqu’ils ont le film qui raconte tout cela. Daniel Calame, par exemple, je ne l’ai vu qu’une fois. On arrive le matin tôt, on passe 5 heures ensemble, et c’est une rencontre éblouissante. Mais auparavant, je prends le temps de lui expliquer assez longuement qui j’ai vu, comment je suis arrivé là. Il m’écoute, et de manière inconsciente il se synchronise avec le projet et avec son degré de complexité, ce qui fait que d’entrée de jeu sa parole est très riche. C’est sûr que cette manière de faire a beaucoup joué. C’était une manière, assez douce, de diriger : tu commences par parler, tu fais part de tous tes doutes, de toutes les questions que tu te poses, et les gens se synchronisent avec tes problèmes. Et c’est ce qui fait que toutes ces personnalités convergent vers les questions du film, dont je suis le dépositaire.

D. : Il semble y avoir une évolution naturelle du Temps des grâces à La Ligne de partage des eaux. Vous passez d’entretiens en tête-à-tête, orientés par vos soins, avec des gens qui ont la problématique en eux, à des mises en situation, parfois plus collectives, qui s’organisent sous forme de blocs, où l’idée d’un chapitrage disparaît encore plus.

D. M. : Le Temps des grâces c’était surtout des entretiens et des paysages. C’étaient des journées très longues, on filmait beaucoup, on roulait beaucoup, et en voiture je travaillais chaque entretien, je reparcourais les questions que j’allais poser. Sans avoir été filmé, j’ai l’impression d’avoir été l’un des acteurs du film. Je n’avais pas imaginé qu’il était possible d’expérimenter une autre position, il fallait que je paye de ma personne ! Mais à certains moment, on s’est retrouvé à faire des choses différentes et à filmer des gens au travail : une réunion, la vacation d’une architecte et d’un paysagiste conseil… Donc des gens qui se regardent entre eux et ne me regardent pas moi. Et c’étaient des moments de relâche, de reprise de souffle.

Par exemple, on filme pendant deux jours le think tank de Stéphane Le Foll, qui était alors député européen et qui se voyait déjà ministre de l’agriculture. Des gens qui parlent, qui font des dessins sur des flip boards, avec des flèches dans tous les sens. C’était intéressant. On était là, avec une seule caméra, et j’aimais bien parce que le fait de ne pas avoir à diriger d’entretien me permettait de revenir au cadre, de filmer. Et je me mets dans un coin, j’essaye des trucs. Je sentais bien que ça n’allait pas rentrer dans le film, mais j’observais comment ces gens se parlaient et ça me semblait bien intéressant. Pareillement avec Alain Freytet, qu’on retrouvera ensuite dans La Ligne de partage des eaux. On l’a suivi sur une journée de vacation, en tant que paysagiste-conseil. J’ai eu beaucoup de plaisir à filmer ces discussions avec des élus ruraux.

Et vraiment, La Ligne de partage des eaux est né là, dans ces à-côtés du Temps des grâces, dans ce plaisir à être là, au cœur des choses et de ne pas parler, pas questionner mais seulement observer et écouter. Et puis il y avait toute cette réalité rurale avec laquelle on était en contact pendant le tournage : les Routiers, le menu ouvrier à 12€, les types de la DDE (Direction Départementale de l’Équipement) dans leurs voitures oranges. Tous ces acteurs du territoire… Je me demandais comment ça marche tout ça, concrètement, les routes, les champs, les ponts, les nappes phréatiques, les captages etc… J’avais envie de documenter cela, de le donner à voir, et, à la manière des New Topographics, c’est la figure de la série qui s’est imposée. Un film sériel qui travaille une idée très générale, la fabrique du paysage en quelque sorte. Là, l’idée de sujet de film en prend un coup. Déjà, pour Le Temps des grâces, quand je disais que je travaillais sur l’agriculture, tout le monde me disait : « Mais l’agriculture et quoi ? L’agriculture et la PAC ? L’agriculture et la pollution ? » Et moi je répondais l’agriculture en général, du néolithique à nos jours.

Et avec l’idée de ce nouveau film est venue aussitôt l’image du puzzle, que l’on découvre au début de La Ligne… Il y a eu d’emblée cette idée que le paysage des campagnes françaises ne ressemble plus à l’idée que l’on s’en fait, à l’image qu’on en a, et qu’en même temps, l’image est plus forte que le réel.

LA SERIE, LE PUZZLE ET LE GEOPORTAIL

D. : C’est cela pour vous le sens du puzzle, au début du film ? Pour moi, il s’agissait d’annoncer le principe du film, qui cherche à reconstituer une réalité faite de plusieurs morceaux disjoints, avant d’approcher le véritable sens des choses.

D. M. : Pour moi, c’est d’abord une image d’Épinal, une image de l’enfance, formatrice, constitutive. C’est ce type d’images qui produit les catégories à partir desquelles on va regarder le monde, et les catégories changent peu alors que la réalité change sans cesse. « La forme d’une ville change plus vite, hélas !, que le cœur d’un mortel », écrit Baudelaire. J’avais mis ça en exergue du scénario, ainsi qu’un vers de Mandelstam : « Nous vivons sans sentir sous nos pieds de pays ».

D. : Cette image d’Epinal est particulièrement visible à travers les panneaux d’intérêt culturel qui bordent l’autoroute, et qui portent une vision très touristique de l’histoire.

D. M. : L’idée que les représentations sont plus fortes que le réel était primordiale : cette capacité que l’on a à ne pas voir les nappes commerciales et pavillonnaires, cet open field généralisé, les bassines dans le Poitou-Charentes, ces immenses réservoirs à ciel ouvert, la laideur du pays et son absurdité, pour concentrer le regard sur ce qu’on est venu chercher, à savoir des preuves rassurantes de la permanence.

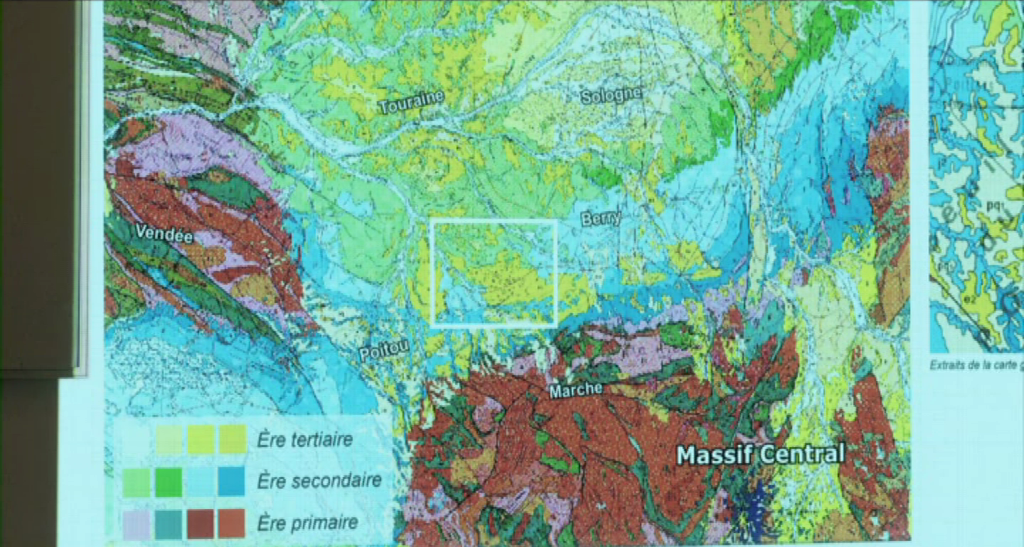

Pour préparer le film, avec Camille Lotteau, on est parti de Google Maps, et on a mis une centaine d’épingles sur la carte. J’avais quand même circonscrit le périmètre du film au bassin versant de la Loire, un peu moins même puisqu’on part des sous-bassins de la Vienne et de la Creuse, sur le Plateau de Millevaches, pour aller jusqu’à l’estuaire, à Saint-Nazaire. Le but était de constituer une série de situations qui se donne à voir comme incomplétude, qui permette de faire exister un hors champ énorme, à savoir cette réalité de la tâche sans fin qu’est l’aménagement du territoire. Et en même temps de choisir des situations suffisamment éloquentes pour produire du sens, qui rendent intelligibles certaines dynamiques à l’œuvre. Il fallait vraiment organiser tout ça, et là encore, de la même manière qu’avec Le Temps des grâces, n’importe qui était légitime pour participer, n’importe quelle situation d’aménagement du territoire pouvait intégrer le film : une discussion sur une plante invasive dans les marais de la Brenne, une Commission locale de l’eau qui met autour de la table élus, gens d’EDF et agriculteurs… On a filmé plein de choses qui ne sont pas dans le film : une séquence d’archéologie préventive sur le tracé de la LGV Tours-Bordeaux ; des chantiers d’autoroute… Je voulais filmer la fabrique du territoire, aussi bien dans sa matérialité que dans sa dimension politique de négociation permanente, et donner à voir en creux le rôle de l’État, sa trop grande présence à certains endroits et sa trop grande absence à d’autres.

Assez vite, la figure de l’inventaire nous a semblé importante, comme elle l’a sans doute été pour Lewis Baltz, Robert Adams ou les Becher, qui ont inventorié les nouvelles formes urbaines, les nouvelles formes d’habitat. Mais on ne faisait pas une série photographique pour un musée ou un livre mais un film destiné à la salle et parfois on trouvait que les marches étaient un peu hautes. Il fallait donner à voir certes, mais aussi à comprendre. Jean-Christophe Hym, le monteur, me rappelait sans arrêt la place du spectateur, ce qu’il peut comprendre ou pas, et peu à peu on s’est dit qu’il fallait ajouter un peu d’entretiens. Cela dit, ce sont des entretiens que l’on perçoit moins comme tels que dans Le Temps des grâces, car ce sont des entretiens en plein air en général, et en mouvement. La séquence avec Alain Freytet dans la voiture, c’est un entretien, mais quand on voit la séquence, on ne s’en rend pas compte. C’est que je lui avais posé les questions bien avant et il savait ce qui m’intéressait. En fait, je lui ai demandé de faire quelque chose de pas du tout réaliste, à savoir de parler à voix haute, tout seul dans sa voiture, comme s’il se parlait à lui-même. Cela donne une des plus belles séquences du film, une leçon de choses qui résonne avec la totalité du film.

Pour ce film, il y avait le souhait de changer de place dans le dispositif de tournage, de passer du centre à la périphérie, de filmer des gens qui se parlent entre eux, et d’avoir une matière filmique plus contraignante au montage. Car tous les gens qui ont monté des films de parole connaissent cet enfer qu’est monter un matériau aussi plastique que la parole. Et pourtant, bien évidemment, on ne faisait pas de jump cut, ni de off, sauf pour Pierre Bergounioux dont la voix, à deux reprises, plane sur les paysages, et il ne doit pas y avoir plus de trois plans de coupe dans Le Temps des grâces ! C’est dire qu’on faisait tout pour lester la parole de l’image de celui qui l’énonce. Mais quand même, un entretien filmé, ça reste très malléable, ça offre beaucoup de possibilités, la totalité des rushs restant actifs jusqu’au dernier instant. Tant qu’on n’a pas validé le montage, on peut remobiliser n’importe quel zone du stock. Donc on travaille pendant deux ans, avec deux cent heures de rushs que l’on doit faire tenir dans sa tête. C’est fatigant. J’ai décidé de ne pas refaire ça. La parole de réunion, ça semblait plus raide, plus pesante, pas aussi facile à manipuler. Elle est plus diluée, moins dense en information, donc on doit travailler avec des plus gros morceaux, l’unité de travail a plus de pesanteur. En fait, il s’agissait d’inverser la proposition kierkegaardienne « du possible, sinon j’étouffe » en « moins de possible pour respirer ! ». Bon, néanmoins, il fallait pouvoir monter, et il a tout de suite été clair qu’il fallait filmer ces réunions avec deux caméras. Et là on a fait des plans de coupes, qui sont principalement des plans d’écoute. Et on se retrouve dans une rhétorique de champ-contrechamp, un peu malmenée certes, mais quand même, qui tend vers le classicisme, vers la fiction. C’était passionnant à faire.

Après une première session de tournage, on a commencé à monter rapidement, et c’est ce montage qui a piloté la suite du tournage. Encore une fois : écrire tout le temps !

C’est un film que j’espérais moins complexe à monter que Le Temps des grâces mais il l’a été tout autant, quoique différemment. Il fallait produire une image intelligible et actualisée du monde dans lequel on vit. Non plus la carte scolaire de Vidal de la Blache, ni le puzzle du début, mais le Géoportail, la carte avec des dizaines de calques. J’ai toujours aimé les cartes, je peux passer des journées entières à regarder des cartes. Le Géoportail, ce sont des fonds de cartes que l’on superposent : carte IGN, mais aussi carte du relief, du réseau hydrographique, des zones sensibles, des réseaux électriques… etc. Avec Jean-Christophe Hym et Arnaud Maudru, nous avons passé énormément de temps à construire des séquences de cartes, où l’on passait du réseau hydrographique au cadastre, au réseau routier, pour finalement ne pas les garder.

D. : Vous êtes vous demandé comment procéder afin de passionner les gens pour des problèmes qui font partie du décor, que l’on ne regarde jamais ou qui semblent profondément ennuyeux ? Qui a envie de voir un film sur des réunions ?

D. M. : Dans le corpus qui m’accompagnait sur La Ligne de partage des eaux, il y avait aussi The Wire. The Wire, c’est exactement ça : David Simon parvient à passionner les gens durant soixante heures sur des problèmes d’une complexité incroyable. C’est comparable à Balzac, dans sa compréhension fine du monde. Pour moi, The Wire a été un choc, et je me suis senti autorisé à essayer des choses, parce qu’eux l’ont fait, avec leurs moyens propres.

D. : Comment comprenez-vous, quand vous filmez une réunion, ce qui va être déterminant ? On parle de centaines d’heures de discussion, d’un temps fondamentalement différent de celui du cinéma.

D. M. : Quand il m’arrive de faire de l’enseignement, d’accompagner des étudiants, je suis toujours très insistant sur un point : on doit se méfier de ses souvenirs de tournage et le moment crucial, c’est le dérushage. La tendance des étudiants, quand ils ont beaucoup de matière, c’est au montage d’aller directement rechercher les moments qui leur ont semblé intéressants. Or, à mon avis, il faut regarder les rushs au moins deux fois, et en entier. C’est seulement quand tu fais cet exercice que tu commences à comprendre ce que tu as filmé. Après, tout le travail de montage va consister en un très long processus de compréhension de ce que tu as filmé. Et c’est un processus qui ne s’arrête jamais : je continue à comprendre des choses que j’ai filmées il y a quinze ans, en fonction de ce que je continue d’apprendre par ailleurs. Je me dis « ah, c’était donc ça qu’il ou elle voulait dire ! » Il ne faut surtout pas faire les films à partir de ce que l’on sait. Il faut partir de ce que l’on ne sait pas. Et regarder les rushs avec beaucoup de concentration, avec le monteur – je déconseille toujours aux étudiants de monter les films seuls. Autant j’ai cherché à entrelacer écriture, tournage et montage, autant je pense que le dérushage doit être un moment à part.

Dérusher, c’est revivre, mais c’est surtout détacher le rush du tournage et le transformer en matériau. Si l’on ne fait pas ça bien, on reste tributaire de l’expérience du tournage et on s’aliène soi-même, on perd la possibilité de comprendre ce qui s’est passé : « J’étais là, je n’ai rien vu. » Choisir le cinéma, c’est pouvoir faire les choses comme ça : revenir, reparcourir des endroits qu’on a pu connaître, les voir autrement, retrouver cet espèce d’étonnement à la Blow Up.