Couleur critique (1/2)

Expériences chromatiques dans le cinéma contemporain

Lorsque, dans l’atelier, sans rien connaître à l’art

le Prince faisait de longs développements,

Apelle lui conseillait aimablement de se taire,

en lui disant qu’il prêtait à rire aux garçons qui broyaient les couleurs.

Pline, Histoire naturelle, L. XXXV, XXXVI, 86.

Au fond du plan obscur un large cercle rosé sans consistance apparaît, le halo d’un phare. Une voiture américaine entre dans le parking désert. Elle roule lentement vers nous et s’arrête, deux hommes en descendent, le premier après un temps de réflexion profère quelques mots passablement furieux et incohérents sur le pape chinois, Mao tse Tung, Fu Manchu et toute la bande, sur that jerk Karl Marx et pour finir sur son père qui lui donnait de bons conseils. Il a l’air un peu abattu. L’autre, Cosmo, le regarde et lui intime sans état d’âme : Rends-toi service et fous le camp. Tu es un amateur. Flo se redresse, monte dans sa voiture, s’en va sans rien dire. Encore une bizarrerie chez John Cassavetes. Pourquoi, dans cette séquence du Meurtre d’un Bookmaker chinois (1976-1978), le tueur chargé d’éliminer Cosmo Vitelli soudain se dérobe-t-il à son acte, sans aucun motif apparent ? Faut-il renvoyer cette péripétie au registre des conduites erratiques et de l’opacité des créatures ? Ou à un désir du bien et du juste qui envahirait le tueur au moment de l’exécution, donc à une morale spontanée des individus ? En somme, pour comprendre ici les agissements des personnages, faut-il les subordonner à quelque instance éthique ou sentimentalité humaine que le film présupposerait et ne prendrait pas la peine de scénariser ? Mais avant d’en venir aux beautés de l’opaque ou à un hors-champ narratif, il faudrait être sûr d’avoir regardé les images et considéré la nature de leurs enchaînements.

I. LE BOUCLIER COSMIQUE.

Séquence précédente. Au Crazy Horse West, son night-club, Cosmo (Ben Gazzara) regarde les filles danser sur la scène. Il revient d’avoir assassiné le bookmaker chinois, il revient chez lui voir si tout va bien, il a une balle dans le ventre qui ne l’empêche pas de prendre son temps pour boire et veiller au spectacle. Au sein de la série des champs contrechamps qui unissent Cosmo à la scène, viennent s’insérer presque subrepticement deux plans d’un truand, Flo (Tim Carey), venu pour entraîner Cosmo hors de la salle, l’emmener et l’abattre. Si l’arrivée de Flo semble une immixtion dans la suite des plans plutôt qu’une entrée dans l’espace c’est que, s’opposant aux caractéristiques habituelles de la stylistique de John Cassavetes, cette séquence baigne dans la continuité. Outre le fil sonore de la chanson de Mr. Sophistication, une figuration géométrique insolite parcourt les plans. Flo s’appuie sur la traverse rouge d’une estrade, traverse qui dans le plan suivant se transforme en un trait vermillon lumineux vertical, étrange amorce, presque fluorescente à force d’être floue et qui, de rester résolument étrangère à la spatialité de l’image (dont le motif est une danseuse blonde, Margo, violemment rejetée dans l’arrière-plan par cette barre de surface), de redoubler de sa couleur éclatante et de son épaisseur toute la longueur du cadre, semble presque grattée sur la pellicule. Cette puissante rayure, que l’on pourrait aussi croire provoquée par le défilement dans un projecteur spécialement agressif, se dédouble ensuite dans le contrechamp sur Flo, sous forme de deux piliers rouges qui le surcadrent ; et revient encore dans les barres horizontales et verticales, rouges toujours, qui géométrisent le bas du plan où danse la fiancée de Cosmo, Rachel (Azizi Johari). Simultanément, une autre reprise de motifs géométriques élémentaires associe d’une part le cercle de lumière blanche dans lequel danse tour à tour chacune des filles de la troupe du Crazy Horse West et de l’autre ce qui constitue le phénomène figuratif le plus intense et stupéfiant de la séquence, voire du film : une immense sphère rouge lumineuse, suspendue au-dessus de Cosmo qui, ayant aperçu Flo, s’avance vers lui et vient s’asseoir à sa table. Cette grosse boule de matière colorée constitue le vrai sujet du plan, qui décrit simplement le trajet de Cosmo vers Flo et le début de leur conversation. Formidable, ta boîte. Merci, mes filles sont bien. Au plan suivant, Flo propose à Cosmo de jouer au jeu des allumettes, puis de sortir parler à ses amis. Cosmo refuse tout, not now, I have a little problem. Puis Rachel, nue, s’avance sur l’estrade, se penche vers Cosmo qui lui saisit la main et la baise, en promettant, affectueux, de lui offrir une bague de diamant.

La violente sphère rouge qui accompagne Cosmo est d’abord le produit d’un phénomène optique que la cinématographie avait déjà en partie formalisé, la diffraction. Techniquement, il s’agit d’un projecteur invisible dont la lumière frappe dans l’objectif de la caméra, objectif muni d’un filtre rouge qui colore l’ensemble de la séquence du night-club, provoquant ainsi l’émergence de ce halo dont la taille considérable et la frontalité occultent et l’origine et le faisceau ; le cône de lumière blanche se transforme en sphère autonome rouge, flottant librement dans l’espace. Son amplitude, son insistance dans la durée du plan, sa teinte appuyée, la façon dont il joue avec le corps de Cosmo, tantôt à côté, tantôt derrière, tantôt devant de lui, son autonomie visuelle, détachent cet événement lumineux de ses origines historiques, c’est-à-dire l’utilisation de la diffraction comme ponctuation matérialiste dans le cinéma des années 60, ces “éblouissements” (barbagli) dont Pasolini, qui pourtant continua longtemps à les utiliser, dénonçait le caractère rhétorique dès 1965[11] [11] On sent donc la caméra, pour de bonnes raisons : l’alternance de différents objectifs, un 25 ou un 300 sur le même visage, l’usage excessif du zoom avec ses longs foyers qui collent aux choses en les dilatant comme des pains trop levés, les contre-jours continus et faussement accidentels avec leurs éblouissements dans la caméra, les mouvements de caméra à la main, les travellings exaspérés, les montages faussées pour des raisons d’expression, les raccords irritants, les interminables arrêts sur une même image, etc., tout ce code technique est né presque d’une intolérance aux règles, d’un besoin de liberté insolite et provocatrice, d’un goût de l’anarchie authentique et délicieux : mais tout cela est vite devenu un canon, un patrimoine linguistique et prosodique qui concerne simultanément tous les cinémas du monde. “Le cinéma de poésie”, in L’Expérience hérétique, tr. Anna Rocchi-Pullberg, Payot, 1976, p. 154. (Nous soulignons). .

Sa position dans l’image, sa forme, sa couleur et l’hospitalité au sens créée par la plastique de son énigmatique présence font entrer la sphère dans une circulation de signes qu’elle accueille mais qui ne l’épuisent pas. Elle apparaît d’abord comme la monumentale goutte de sang agrandie par le refoulement que Cosmo fait subir à la mort. En sortant de la maison du bookmaker, Cosmo s’est fait tirer dessus : dans le dos, si l’on en croit le montage. Au ventre, selon le dernier plan de la séquence du meurtre qui le montre blessé, effondré sur un lit profond comme un linceul. Quoiqu’il en soit, les agissements de Cosmo et le jeu blanc de Ben Gazzara s’appliquent depuis à nous faire complètement oublier que le Bookmaker ne décrit plus ensuite que l’agonie d’une figure à l’anatomie impossible, une figure qui refuse son rapport à la mort. D’être niée, celle-ci revient évidemment partout et tout le temps, peut-être sous la forme de cette auréole sanglante qui marque Cosmo comme un énorme symptôme. Lorsque Flo propose à Cosmo de jouer au jeu des allumettes, on ne peut s’empêcher de penser à une version en esquisse des jeux métaphysiques de Marienbad ou du Septième Sceau, donc à la valeur anthropologique de divertissement directement appendu à la mort qui caractérise le jeu dans la pensée occidentale. De cette tradition relève une scène rapportée par Goethe, prototype lointain de la passe qui se déroule ici entre un propriétaire de bar et un truand : un phénomène du même ordre sont aussi les lettres noires qui paraissent rouges dans la lumière du couchant. Peut-être l’anecdote s’explique-t-elle ainsi, selon laquelle des gouttes de sang apparurent sur la table à laquelle avaient pris place, pour jouer aux dés, Henri IV de France et le duc de Guise[22] [22] Traité des couleurs, 1810, tr. Henriette Bideau, éd. Triades, 1973, p. 100. .

Dans cette boule tournoient la menace, la douleur et la mort ; mais pas seulement à la faveur d’une métaphorisation chromatique acquise culturellement, bien loin du film lui-même. La boule optique apparaît ici comme la manifestation majeure d’un certain nombre de phénomènes visuels pris dans des liens aussi singuliers que fortement noués. Par exemple, un deuxième phénomène de continuité, rare chez Cassavetes, opère par reprise de plans : le montage répète deux plans de Cosmo (même cadre, même angle, même lumière) et deux plans de Flo juste avant leur rencontre, en une stabilisation maximale du film, quasiment conforté en lui-même. Troisième phénomène : un raccord de mouvement enchaîne Margo, la strip-teaseuse blonde, qui amorce un pas de danse, à Rachel, chargée de finir ce geste, finir de faire tournoyer et tomber les voiles blancs vaporeux dans lesquelles toutes deux elles dansent. Ce sur-raccord de mouvement, presque transgressif chez Cassavetes en ce qu’il confond les corps, produit un triple effet. D’abord, il brouille définitivement l’espace : Margo se produit sur la scène du Crazy Horse West, mais où se trouve l’estrade sur laquelle danse Rachel, qui la voit, pour qui danse-t-elle ? Le raccordement abolit la distance, les filles dansent ensemble, où qu’elles soient. Ensuite, il qualifie la nudité : Rachel appartient à l’ensemble de la troupe, mais elle s’offre à un seul, à Cosmo, il s’agit d’un nu privé, affectif, qui retire le corps de la logique du travail dans laquelle les autres danseuses restent inscrites. Surtout, d’achever un geste collectif, celui de Rachel apparaît synthétique : toutes les filles dansent pour Cosmo et Rachel lui apporte cette danse, qui n’est pas tant un spectacle qu’un rituel et un acte prophylactique. C’est que, fondamentalement, il s’agit ici de sauver Cosmo en désamorçant son assassin.

Cette séquence renoue spontanément avec un archétype très ancien : celui de l’héroïne guerrière. Leur statut figural et non-diégétisé de troupe en lutte contre la Mafia apparente les filles de Cosmo au mythe des Amazones — le nom du night-club, Crazy Horse West, trouverait alors un premier sens[33] [33] Notons que le Crazy Horse West s’appelait en fait… Gazzari’s. Cf Raymond Carney, The Films of John Cassavetes. Pragmatism, Modernism and the Movies, Cambridge University Press, 1994, p. 226. — mais la singularisation de Rachel et la douceur qui règne ici convoquent plus fortement encore certaines de ces grandes figures féminines bibliques capables, au nom d’une cause collective, de tuer un homme à l’aide de danses, de filtres ou de ruse. Trouvent ici leur version moderne quelques uns des traits légendaires qui associent Judith et Holopherne (pour le plateau sanglant), Salomé et Jean-Baptiste (pour la danse de mort), Dalila et Samson (pour la débilisation du héros), Yaël et Sisera[44] [44] Juges, 4, 17-22. . Yaël tue Sisera, un général ennemi, dans son sommeil — résonne ici le Fabulous place de Flo, soulignant l’ambiance onirique, due aux filtrages rose et rouge, qui baigne la séquence ; elle le tue, alors qu’elle lui avait accordé l’hospitalité — de même que Flo est l’invité du night-club ; elle lui offre du lait — Flo boit son verre ; elle le cache sous une couverture — Flo est enveloppé de rouge, et toujours en contre-bas de quelque chose, du plan, du spectacle, de l’estrade, de Rachel ; elle lui transperce la tempe à l’aide d’un pieu qui tenait sa tente : où l’on retrouve l’étrange motif des barres verticales carmin auxquelles Flo s’appuie. Il ne s’agit bien sûr pas de subordonner la figuration du Bookmaker à l’iconographie biblique ; mais de montrer que, à l’inverse de la charge narrative infime qui fait de cette séquence une scène presque pour rien, au mieux une scène de transition, la situation visuelle élaborée par Cassavetes leste les plans d’un formidable potentiel mythique, qui branche les corps directement sur la plastique de l’image. La séquence ne met pas en scène une mort physique, elle réunit les conditions formelles nécessaires à l’évidement d’un corps masculin, dépouillé de son programme narratif et rempli d’une paille affective, évidement qui déterminera sa conduite ultérieure dans le parking. Ce moment du Bookmaker n’est donc pas une séquence mineure de pause, une parenthèse, mais bel et bien une scène d’action, d’action strictement féminine, d’action entièrement redéfinie par le descriptif en ce qu’elle trouve ses moyens et solutions dans le statut particulier accordé aux valeurs plastiques, au premier rang desquelles la couleur.

Si l’on doutait de la rigueur des parti-pris visuels chez John Cassavetes, il suffirait de considérer le traitement réservé à un motif apparemment aléatoire, le halo des phares de voitures. La séquence du parking s’ouvre sur le halo rosé et diffus d’un phare de Flo. Plus tard, après le disjonctage affectif, lorsque Flo se retire du champ de bataille, sa voiture recule longuement, le plan se consacre à décrire comment les deux auréoles des phares se croisent pour n’en plus former qu’une et comment, dans cette confusion lumineuse, apparaît soudain une deuxième voiture, celle de Mort (Seymour Cassel), qui prend le relais, s’avance dans l’obscurité en suivant exactement le même trajet que le véhicule de Flo, et dont les phares luisent, bavent de lumière, mais ne forment aucune aura. Douze plans plus tard, Cosmo abat Mort, au moyen essentiellement d’un raccord sonore. Enfin, troisième voiture, celle du tueur qui va poursuivre Cosmo dans les étages de l’entrepôt, même situation, même trajet : elle avance, tout phares éteints, annonçant en image l’efficience intacte de son conducteur — au-dessus duquel viendra clignoter, au gré des recadrages, un petit spot rosé qui augure mal de ses chances face à Cosmo.

Le phénomène figuratif semble se caler dans une forme claire : ce grand disque luminescent posé au-dessus de Cosmo et qui le protège ne ressemble à rien plus qu’à un bouclier, à cette égide dont le nom grec d’aigis signifiait à la fois nuée, tempête et cuirasse. La lutte figurale qui se déroule entre les filles et la Mafia retrouve en fait un très ancien paradigme, celui qui oppose Arès, esprit du combat et de l’effusion de sang (renvoyant ici aux séquences des morts mafieuses, au film de série B), à Athéna, porteuse de l’Égide et déesse, non pas tant de la guerre que de l’énergie inventive et de la force secourable[55] [55] ”Cette lumière qui est la sienne n’éclaire pas seulement le guerrier au combat : chaque fois que, dans la vie, une action grande et héroïque doit être menée à bien par la lutte, Athéna est là, présente.” Walter Otto, Les dieux de la Grèce. La figure du divin au miroir de l’esprit grec, 1929, tr. Claude-Nicolas Grimbert et Armel Morgant, Payot, 1993, pp. 70-71. Notre caractérisation d’Athéna s’inspire de l’ensemble du chapitre que lui consacre Walter Otto, pp. 60-78. (dimension expérimentale du film, renouvellement de la représentation de l’acte, du corps et de la cause). La sphère de Cosmo, accueillant et résumant les puissances du continu qui œuvrent dans la séquence, travaillerait donc à un tournoiement symbolique qui mue l’agression en défense, le sanglant en flux vital, la description en action. Ceci, profondément, suppose de concevoir l’optique comme geste et comme force, conception d’autant plus affirmé que, en toute rigueur, l’action que la couleur assure n’est relayée par aucun autre signe que son économie propre. L’inintelligibilité apparente des conduites humaines provient de cette confiance absolue accordée au chromatique, traité ici en sujet.

Le bouclier cosmique est donc l’occasion d’une puissante expérience de la couleur au cinéma. Mais on voit bien que, jusqu’ici, le phénomène est observé depuis son bord, depuis sa circularité : cône, disque, boule, bouclier, tourniquet, la couleur s’éclaire surtout de la forme qui la manifeste et qui, en quelque sorte, contrôle ou canalise sa nature figurale. Peut-on en parler plus frontalement ? Peut-on formuler le problème analytique le plus aigu que pose la couleur, celui de l’exactitude ? Que peut la couleur, indépendamment de sa forme ? Ici, l’étude du phénomène chromatique semble engagée pour ce qui concerne sa fonctionnalité, cette façon dont le halo rouge associe économie plastique et figurativité mythique pour complètement métamorphoser un petit corps d’homme dont le contour pourtant reste intact ; mais qu’en est-il de la nature de la couleur, de sa présence, de sa substance ? La vibration qui l’anime, les différences qualitatives entre centre et bordures, l’irisation qui la frange, l’invisibilité du cône qui l’a fait advenir, la manière dont elle joue avec le corps de Cosmo, tout ce qui la spécifie en somme, n’est-il que traits secondaires, accessoires plastiques d’un travail figural rapporté à un nouveau type de narrativité ? Autrement dit, au regard de ses fonctions, les qualités de la couleur n’apparaissent-elles au cinéma qu’au titre de détails analytiques ? Et quels attributs et propriétés, au sein de l’infinité intraitable[66] [66] ”Jamais la couleur n’aura aussi directement signifié ce qu’elle aura toujours été pour la peinture (quoi qu’en aient Seurat ou Mondrian), à savoir l’infinité du code, l’infinité intraitable.” Yve-Alain Bois, Martin Barré, Flammarion, 1993, p. 132. en quoi classiquement consiste la couleur, le cinéma travaille-t-il en propre ?

Un pan de la cinématographie se consacre à problématiser les formes filmiques, à les constituer en sujets : le cinéma expérimental, qui entretient un rapport privilégié avec la couleur, souvent conçue — à l’instar de cinéastes qui menèrent leurs recherches dans le cadre d’une économie industrielle, d’Eisenstein à Godard en passant par Nicholas Ray — comme une machine de guerre contre les enchaînements filmiques normés et d’abord, bien sûr, contre ceux du récit. Peut-être pourrait-on tenter une expérience analytique et, plutôt que dans des textes ou des déclarations, chercher dans ce corpus aussi important que méconnu des instruments, des propositions, des dispositifs problématiques pour préciser ce que la couleur peut au cinéma et pour en outiller l’observation. La recherche fondamentale menée par le cinéma expérimental est-elle applicable, permet-elle par exemple d’éclairer, ne serait-ce que par une mise en perspective historique, l’irruption et les vertus de la grande boule cosmique chez Cassavetes ?

II. NON HARMONIC EXPERIENCES.

L’histoire de la couleur dans le cinéma expérimental contemporain est celle d’un abandon. Il s’est agi, principalement, de délier le chromatique, de le décrocher du narratif, du décoratif et surtout du métaphorique, aussi puissante que soit la patère symbolique : musique, émotion ou sensation. Aux expériences initiales de raccordement (celles des futuristes italiens Arnaldo Ginna et Bruno Corra, de Fischinger, Ruttmann ou Len Lye, inscrites dans la longue tradition des Correspondances[77] [77] cf Wulf Herzogenrath, “Light-play and Kinetic Theatre as Parallels to Absolute Film”, in Film as Film. Formal experiment in Film 1910-1975, Art Council of Great Britain, 1979, pp. 22-26 ; William Moritz, “Abstract Film and Color Music”, in The Spiritual in Art : Abstract Painting 1890-1985, Los Angeles County Museum of Art, Abbeville Press, 1986, pp. 296-311 ; Bruno Corra, Musica cromatica (1912), in Mario Verdone, Cinema e letteratura del Futurismo, Manfridi editori, 1990, pp. 242-251 (partiellement traduit en français par Noémie Blumenkrantz-Onimus dans Cinéma, théories, lectures, sous la direction de Dominique Noguez, éd. Klincksieck, 1978, pp. 269-274 ; ibid. pp. 275-277, Léopold Survage, “Le rythme coloré”) ; Len Lye, “Voice and Colour” (1936) in Figures of Motion. Selected Writings, edited by Wystan Curnow and Roger Horrocks, Auckland and Oxford, Auckland University Press, Oxford University Press, 1984 pp. 42-47. Pour une synthèse historique, voir William Moritz, The Dream of Color Music, Filmuseum n°11, septembre 1987, Amsterdam, Nederlands Filmmuseum. ), qui considèrent la couleur dans son extensivité plastique, comme un matériau indéfiniment ouvert et d’abord à la musique, succèdent des entreprises moins assurées, moins euphoriques en quelque sorte, partant du principe que la couleur ne sera pas rapportée à un autre domaine qu’elle-même, dont le cinéma nous aide d’abord à ne pas savoir ce qu’elle est. Pour autant, la tradition des Correspondances ne disparaît pas : elle est relevée par des cinéastes aussi conscients de l’histoire de leur art que John Whitney (Permutations, 1968, Arabesque, 1975) ou, aujourd’hui, Jeffrey Scher (Reasons to be glad, 1980), Stephanie Maxwell (Please don’t stop, 1982), Thomas Steiner (Ikonostasis II, 1993). John Whitney nomme justement cette entreprise de raccordement : harmonic experience[88] [88] Dans un documentaire de la série Camera Three, “The Film Art of John Whitney”, WCBS TV, New York, 1977. Voir aussi “Excerpts of talk given at California Institute of Technology – 3/21/68”, in Film Culture n° 52-53, 1973, où John Whitney déclare : An unknown world of communication remains to be discovered within that area of visual experience bounded by color and pattern in motion and structured in time as in music. (p. 76). . Or, de dominant, le projet harmonique va devenir presque marginal, alors même qu’avec les films de James Whitney (Yantra, 1950-57, Lapis, 1963-66) ou ceux de Jordan Belson (Allures, 1961), le cinéma trouve pour la couleur un régime hyper-métaphorique : l’économie chromatique, roulant sur une plastique du point (unité optique, foyer perspectif, atome, planète), doit tout prendre en charge, tout représenter, les deux infinis, la matière et le mental, l’ici, l’immédiat, l’ailleurs et le passage entre chacune de ces sphères[99] [99] Cf Gene Youngblood, “The Cosmic Cinema of Jordan Belson”, Film Culture n°47, 1969, pp. 13-20, repris in Expanded Cinema, New York, E.P. Dutton, 1970. . Mais de tels projets esthétiques ont provisoirement asséché la disponibilité figurative de la couleur, dont le cinéma expérimental va désormais travailler la très problématique littéralité. Comment passe-t-on d’une logique de l’expérimentation en couleurs à une économie mettant le chromatique à l’épreuve ? S’il fallait donner une date à laquelle le rôle de la couleur dans le cinéma expérimental bascule, ce serait 1943 : avec Color Sequence de Dwinell Grant, un film aux plans monochromatiques, la couleur devient un pur problème. Au point, d’ailleurs, de devenir irregardable : l’auteur, trouvant son film trop inquiétant (disquieting), ne l’a pas montré pendant trente ans[1010] [1010] Selon William Moritz, in John Whitney, Digital Harmony, Peterborough New Hampshire, Mc Graw-Hill Pub., 1980, p. 138. .

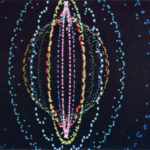

John Whitney, Permutations (1966)

Dwinell Grant avait réalisé (Contrathemis : Composition II, 1941) et réalisera ensuite (3 Themes in variation : Composition IV, 1945) des films d’inspiration picturale, empruntant au lexique de El Lissitzky et de Moholy-Nagy, qui travaillèrent les paramètres plastiques de la même façon que les films abstraits de Fischinger — mais sans la musique pour en motiver l’évolution —, c’est-à-dire en subordonnant la couleur à la forme géométrique (cercles, carrés, rectangles, mais aussi cônes et pointes) dont importe surtout le trajet dans le champ. L’intérêt de Dwinell Grant pour la volumétrie cinétique se manifeste dans Composition IV, prévu, selon les conditions de projection, pour produire un effet stéréoscopique. Color Sequence (2’30) constitue l’envers formel de ces recherches volumétriques, abandonne toute spatialité figurative et livre la couleur au plan. Un monochrome bleu clignote en foncé puis en clair, un monochrome rouge clignote avec du rose, puis le rose avec du bleu, puis du jaune, les couleurs du spectre sont représentées tour à tour mais sans ordre, le rouge revient le plus souvent. Les teintes d’abord franches trouvent leur pente d’inclinaison, régulière, vers le noir et s’éteignent, un flash se produit dans le cut du passage au monochrome suivant, parfois habité d’un halo, d’un foyer central plus intense. Le flicker accélère puis s’arrête. De façon très pure, Color Sequence traite des nuances tout à la fois de teinte, de luminosité et de texture créées par le passage de durées différentes sur la couleur appréhendée dans un espace de l’agrandissement, l’écran. Luisante d’une lumière qui atteste de son caractère optique, prise dans une successivité sans gradation hormis celle de la vitesse, la couleur se voit triplement modelée. L’action de l’agrandissement reste de l’ordre de la teinte dans le détail du plan monochrome : comme dans Composition IV où il sera décadré, un halo éclaire discrètement un pan central de la surface colorée, solution nuancée qui permet d’introduire, à la faveur du flou ainsi créé, une variation chromatique sans pour autant créer un effet de champ. Le passage du monochrome nuancé au suivant, qu’il soit ton sur ton, complémentaire ou divers, est traité, soit en violente abolition, soit, de façon plus inattendue, en superposition. Une trace du monochrome antécédent reste visible dans l’apparition du monochrome suivant, un souvenir bleu insiste dans la surface rouge, l’écran revendique ce qu’il est : un espace, non pas seulement de la successivité objective, mais de l’accumulation concrète. Sur cette surface, les couleurs ne se remplacent pas, ne se chassent pas mutuellement, elles se déposent, elles s’assemblent selon des modalités de raccord qui d’une part préservent la surface et de l’autre n’appartiennent qu’à elles : la nuance est une trace temporelle. Enfin, reprenant par la couleur la question élaborée en noir et blanc au début de Rythmus 21 (Hans Richter, 1921, 4’), celle de la dilatation et de la rétractation optiques de l’espace cinématographique — question qui littéralement sera réglée par les effets d’équilibre architecturaux inventés dans Adebar de Peter Kubelka (1957, 3’) — Color Sequence introduit à la nature projective de l’image cinématographique. La couleur engendre des effets d’expansion qui créent une aire d’avant-plan, le rayonnement chromatique, produit subtil de la rencontre des monochromes qui se matérialise à mesure de l’accélération des plans, transforme l’écran, surface de réception, en foyer, espace d’irradiation. Ainsi la couleur, présentée en son état le plus simple d’aplat monochrome, se trouve différenciée d’elle-même sous l’action d’une triple discontinuité : l’agrandissement qui la pétrit ; le raccord qui l’enrichit ; la vitesse qui la dynamise, discontinuités dont les effets convergents ne cessent d’injecter du divers dans l’un. Color Sequence introduit à une polychromie cinétique et ce faisant invente une propriété de la couleur, la vividité, qui ne tient pas à des qualités de saturation mais à la façon dont elle résiste au désajustement d’elle-même.

Le seul film antécédent auquel on puisse, à notre connaissance, comparer celui de Dwinell Grant est Komposition I/22 de Werner Graeff (1922, 2’30’’), film abstrait dont la partition chromatique fut écrite par l’auteur en 1922 mais qui ne devait être réalisée en couleurs qu’en 1977. Sur un fond d’un noir intense apparaissent tour à tour des carrés monochromes, selon un rythme temporel calculé selon des valeurs spatiales [1111] [1111] “Je choisis comme unité de temps ou de mesure pour mes compositions trois-quart de seconde, représentés par la longueur horizontale du champ noir, en prenant pour base le rapport des côtés 18/24. Un champ de longueur double indique une durée double (une seconde et demie), l’extension verticale signifie que l’image individuelle doit durer par exemple un tiers ou la moitié de l’unité de temps, etc. “ Werner Graeff, novembre 1977, in L’esprit rationaliste des années 20 et 30, programme établi par Odile Vaillant et Jean-Michel Bouhours, Cinéma du Musée, Centre Georges Pompidou, janvier 1995, p. 9. . Texture délicate d’aquarelle plus que de gouache, turquoise, jaune cadmium ou vert, les carrés occupent successivement une partie mineure et angulaire du champ, comme un détail soudainement posé dans l’espace ; rouge, le carré vient cette fois par le centre et s’agrandit à l’extrême, sa limite étant de ne pas recouvrir la noirceur du champ en préservant une marge qui confirme la limite : ce n’est pas du rouge, c’est un carré vermillon. Les apparitions colorées ne se croisent pas et, à l’exception des rouges, n’occupent jamais la même portion du champ, n’entretiennent en somme pas de liens propres : les couleurs un instant illuminent le champ, en éclairent les propriétés géométriques (planéité homogène, divisibilité, volumétries illusionnistes de l’avant-plan et de la profondeur) et ne disent rien d’elles-mêmes. Dans Komposition I/22, les couleurs démontrent les caractéristiques locales et montent l’unicité d’un espace qui les engloutit bien vite. En dépit d’une plasticité (monochromie, flicker, rôle syntaxique du noir) et d’une élégance visuelle similaires, les films de Dwinell Grant et de Werner Graeff marquent deux pôles opposés dans la relation de la couleur à la recherche : Komposition I/22 en fait l’instrument efficace d’une affirmation sur le plan qui les dépasse tout à fait ; Color Sequence la prend pour sujet et travaille à la démonter par le temps. L’expérience radicale de Dwinell Grant, dont on verra comment elle trouve ses prolongements dans les films de Malcolm Le Grice, Paul Sharits, Rose Lowder ou Christian Lebrat, accomplit le geste d’un premier décrochage identitaire, qui renvoie la couleur au registre de la dissemblance. En ce qui concerne les couleurs, on ne doit pas négliger le varié et le mal-défini [1212] [1212] Aristote, Sur les couleurs, III, 793 a, in Minor Works, vol XIV, Loeb classical Library, 1980, p. 13. : la recommandation aristotélicienne, même si elle est d’ordre technique et par ailleurs sans doute apocryphe, dit quelque chose de ce qui va devenir expérimentable dans la couleur ressaisie par le cinéma. Ni palette, ni répertoire, ni puissance de raccordement, elle émerge dans le cinéma expérimental contemporain au titre d’un grand ressort critique, et d’abord d’elle-même.

1. La couleur comme forme polémique.

L’intervention critique de la couleur dans la représentation expérimentale connaît au moins six modes, qui ne constituent pas des catégories mais des axes problématiques, dont certains sont déjà fixés en tradition. C’est le cas pour le premier d’entre eux, où la couleur opère comme forme polémique. Avec un léger effet de dénégation, Pline rapporte un usage extrême de la couleur liée à la destruction et à la mort : puisque l’on décore de peintures jusqu’à ces objets exposés au danger [les vaisseaux de guerre], que l’on ne s’étonne pas si l’on peint également les bûchers[1313] [1313] Histoire naturelle, Livre XXXV, chap. XXXI, 49, tr. Jean-Michel Croisille, Les Belles lettres, 1985, p. 58. . Au-delà de son aspect ornemental, la couleur est un élément essentiel dans l’anthropologie de la guerre, non pas seulement à titre de menace ou signal de danger (peintures guerrières, oriflammes), mais bien comme arme : les pratiques que nous allons observer relèvent, de façon plus ou moins avouée, d’un geste élémentaire qui est celui de la souillure. Dans Artificial Light de Hollis Frampton (1969, 25’), la couleur est un crachat. Artificial Light, tel que le décrit P. Adams Sitney[1414] [1414] “Le cinéma structurel”, 1969, tr. Eduardo De Gregorio et Dominique Noguez, in Cinéma, théories, lectures, op. cit., pp. 353-354 . est une suite de vingt attentats plastique opérés sur une même séquence filmique de une minute, en noir et blanc, qui revient en boucle : “portraits d’un groupe de jeunes artistes new yorkais”. Sur ces vingt défigurations, dix sont assurées par la couleur. Énumérons-les à la suite de P. A Sitney. La quatrième fait revenir la séquence avec les yeux des personnages peints en bleu et leur bouche en rouge. La cinquième revient striée de gouttelettes blanches. La sixième, couverte de bandes transparentes rouges et vertes. La neuvième, élidée, extrait certains plans de la séquence, “teints en différentes couleurs, dans un ordre non séquentiel”. La onzième revient tachée de points multicolores ; dans la treizième, tous les visages sont décolorés ; la quatorzième clignote en couleurs (rouge, vert, bleu) ; la seizième est en sépia, la dix-huitième flashée par des interruptions de deux photogrammes en négatif couleur et la dix-neuvième teintée “comme à la suite d’un processus électrique, dans une série de deux couleurs fondamentales”. La couleur reste l’instrument de la sérialité, mais en constitue l’arme principale. D’abord par la complétude des angles sous lesquels elle peut attaquer : elle défigure l’image considérée comme motif (attentats 4 et 13) ; l’image considérée dans sa dimension temporelle de plan (attentats 9 et 18) ; dans sa dimension compositionnelle de surface (attentats 5 et 11) ; et dans la dimension matérielle de son support pelliculaire (attentats 6, 14, 16 et 19). Ensuite, par la diversité de ses manifestations plastiques : la marque, qui rature l’image (4, 5, 11) ; le voilage, qui l’éloigne (6, 9, 16, 19) ; le flash, qui l’interrompt (14, 18) et enfin l’absence, qui l’estompe (13, décoloration). Ici, loin d’orner le motif, le bariolage devient une technique de réduction : la couleur appauvrit l’image, la rive en son lieu, la cloue par de petits rivets multicolores à sa nature d’artefact.

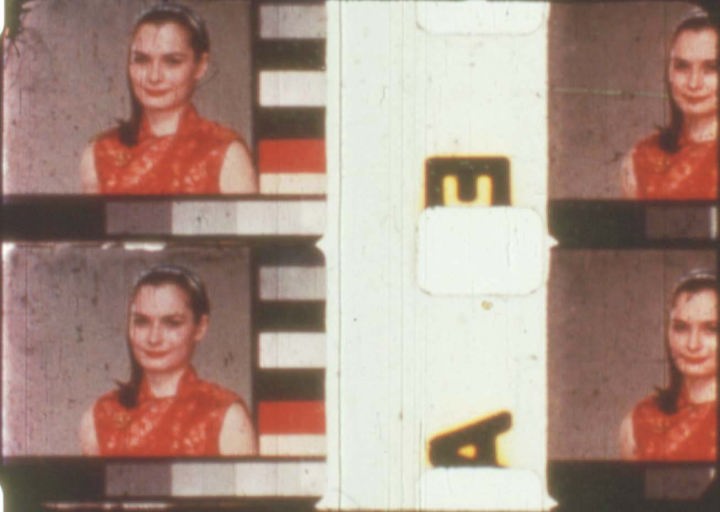

Georges Landow, Film in which there appear sprocket holes, edge lettering, dirt particles etc… (1966)

Artificial Light forme diptyque avec Film in which there appear sprocket holes, edge lettering, dirt particles etc… de George Landow (1966, 5’). Un plan de la “China Girl”, cette anonyme jeune fille exhibant le spectre des couleurs fondamentales, accessoire féminin qui sert à vérifier l’étalonnage et que l’on entrevoit parfois en début de projection à la fois comme une promesse de l’arrivée du film et le fugitif souvenir du travail technique que celui-ci a supposé, y est confronté au défilement de toutes les imperfections susceptibles d’altérer un film et d’en rappeler la nature matérielle, perforations, rayures, traces de poussière, indications graphiques manuelles tracées sur la pellicule. Le fétichisme du travail et la culture du défaut trouvent leur modeste héroïne dans la China Girl, vedette de laboratoire élevée à la dignité de plan originaire, amorce de toutes les amorces, qui apparaît comme le fond figuratif impavide à côté duquel, dans la partie gauche du cadre, le temps défile et se tord. Par ailleurs, George Landow recommanda au laboratoire d’enregistrer et reproduire les traces (raies, zébrures, macules, tracés digitaux) provoquées par les premiers passages en projecteur du tirage original, de sorte que chaque projection effective, non seulement singularise le film, mais en confirme le propos formel à mesure qu’il le renouvelle. L’agression constructiviste porte ainsi sur la pellicule couleurs, ironisée comme produit industriel et plasticisée en matériau artisanal, à l’aide de moyens qui relèvent aussi de la sculpture (trou, creux, relief) : il fallait inventer une telle matériologie du défilement en surface.

Hollis Frampton, Artificial Light (1969)

Les films de Frampton et Landow, dans leur syntaxe minimaliste, ont affirmé la fonction critique de la couleur dans ses rapports, non pas tant avec la mimésis (rôle traditionnel de la couleur dans l’histoire formelle de la peinture[1515] [1515] Cette conception de la couleur, non comme histoire concurrente de l’historia ou autre fiction dans le tableau, mais comme action figurative, est déjà celle de Silvestre commentant Ingres. “C’est en vain que les divers plans ont été marqués et les figures échelonnées en vertu de leur proportion linéaire : ce faux coloris vient tout bouleverser, faire le plein dans le vide, détruire les distances, supprimer l’atmosphère, empiler, étouffer, écraser, aplatir, comme un jeu de cartes, tous les personnages les uns contre les autres.” Cité par Jean Clay, Le Romantisme, Paris, Hachette, 1980, p. 216. ) qu’avec la matérialité du dispositif cinématographique, la notion d’image et celle de représentation. À ce titre, le Readymade (1966) de Albert M. Fine, projection telle quelle d’une simple bande-test de couleurs, représente l’un de de ces actes inauguraux propres au groupe Fluxus. De nombreux cinéastes expérimentaux travaillèrent ensuite à déployer, enrichir ou préciser les potentialités plastiques et visuelles de l’arme chromatique. Deux expériences contemporaines et antithétiques, l’œuvre de Carl Brown et celle de Cécile Fontaine, usent de la couleur comme d’une instance capable de redéfinir la nature même de la pellicule, de métamorphoser un support optique en subjectile physique. Au même titre que d’autres attentats, la couleur-crachat chez Frampton servait à secondariser l’image, qui se trouvait par elle comme étrangement enfouie sous le défilement de la pellicule. Chez Carl Brown et Cécile Fontaine, le travail filmique consiste à trouver un équilibre inédit entre l’image analogique et une matière pelliculaire sculptée par la couleur. L’image est-elle l’élément principal du cinéma ? Où se trouve-t-elle exactement ? Entre matériel et immatériel, continu et discontinu, qu’en est-il de sa substance ? Mais une fois lancé ce projet problématique commun, d’une expérience à l’autre tout diffère. L’art de Carl Brown s’attache essentiellement aux valeurs et aux techniques du développement. Pour plasticiser la pellicule, Carl Brown réinvente les procédures et les outils du tirage, de l’étalonnage, du séchage. Son matériau chromatique est le toner, qu’il répand sur la pellicule de sorte à y laisser une trace des mouvements du bras puis travaille à l’aide de deux procédés principaux : l’effet Sabattier, soit un double développement avec inversion des valeurs optiques ; et la réticulation, soit un plissement de la gélatine dû à une différence de température entre deux bains. Avec ces deux techniques, procédures de pur montage chromatique qui inscrivent sous forme de pliures, cassures et explosions le travail de conversion qu’est le développement au sein de la couleur elle-même, Carl Brown exalte ce qu’il nomme the depravity of toner[1616] [1616] “This Interview Has Nothing To Do With My Work”, in Mike Hoolboom, On The Record, sd, np, manuscrit communiqué à l’auteur par Carl Brown. . Condensation of Sensation (1987, 73’) systématise l’écriture du développement : sur une série de propositions filmiques montées en boucle (found footage d’images industrielles datant des années 50, travellings urbains, plans décrivant un chemin de croix, images délibérément amateur de la réalisation d’un film puis vues touristiques), la couleur tombe comme une interminable pluie critique. Elle tombe d’abord doucement, sous forme de teinte, puis s’épaissit, s’intensifie, s’opacifie. Les rouges phéniciens mêlés aux indigos et aux carmins ne dévorent plus les contours figuratifs mais se dilatent jusqu’à la déflagration, dans le plan s’opposent la force propre d’un nappé homogène et celle d’un émiettement sauvage, se superposent un rideau de teinte virée et les figures chromatiques du discontinu et de l’informe, ébullition, coulures, baves, flaques et taches, pour créer des mouvements en relief qui ne cessent de repousser les images analogiques vers une profondeur abstraite devant laquelle la couleur se tord comme de la lave en fusion. Condensation of Sensation, comme d’autres films de Carl Brown (ainsi Re:Entry, 1990) ou certaines œuvres partageant le même propos plastique, tels que Echo Anthem de Mark Street (1990, 8’), respecte une forme de narrativité classique, celle du voyage : sa progression exploratoire mène d’un type d’image identifiable (le cliché, par excellence) à une chromaticité frénétique absolument innommable ; les couleurs empilées les unes sur les autres, démultipliées par elles-mêmes, n’ont plus ni noms, ni contours, ni rapports, ni même de mouvements descriptibles. Bariolage dément, “entre le psychédélique et les toiles de Van Gogh”, comme dit Carl Brown [1717] [1717] Ibid. . Leur caractère profondément artisanal détermine certaines propriétés visuelles : teintes impures, rompues, cassées, elles gardent en elles l’événement reconduit de leur genèse sous forme d’un incessant vibrillonnement noir ou blanc, sursauts diffus de lumière dans la poussière salée du toner à la fois déjà converti et encore informe, encore ténébreux, toujours susceptible de se muer en une autre nuance et de faire émerger une nouvelle texture. Cependant, la frénésie chromatique ne constitue pas une fin en soi, comme on s’en aperçoit à la faveur d’un bref retour à deux plans analogiques sépia, deux plans, l’un décadré à gauche et l’autre plein écran, d’une petite figure traversant une rue : d’avoir suspendu un instant le maelström chromatique qui occupait le champ, ces deux plans très simples deviennent un événement filmique majeur. Au cours de la traversée, spécification brownienne du voyage, on a tout croisé et tout conservé : il ne s’agissait pas d’engloutir le mimétique mais, comme en atteste aussi le retour intermittent à l’écran blanc, d’affirmer et actualiser la nature extensible de la pellicule. Carl Brown, relevant à sa manière le projet d’Eisenstein, décrit cette entreprise comme une ouverture, opening up the screen. Pourtant, il s’agit moins d’animer une surface en l’ouvrant imaginairement sur son extérieur que de la couvrir et recouvrir, de sorte que chaque couche colorée, elle-même mixte et complexe, tombe sur la précédente sans l’annuler ni la remplacer : elle s’y superpose en renouvelant les apparences de la matière cinématographique, tantôt fluide aux limites de la transparence, tantôt si dense et opaque que la couleur semble convulsivement y étouffer la lumière en elle. Mélange, brouillages, enchevêtrement, amalgames, fusions — benzedrine montage, résume justement Mike Hoolboom [1818] [1818] “Brownian Motion : The Films of Carl Brown”, ibid. Rappelons que la benzedrine est une amphétamine à haut pouvoir excitant. : en inventant des liens inédits pour féconder les rapports possibles entre couches et sous-couches, entre plan analogique et all-over abstrait, entre défilement et accumulation, Carl Brown gaufre et feuillette la pellicule, dont il commue l’épaisseur en profondeur.

Carl Brown, Re: Entry (1990) et Blue Monet (2006)

Si dans cette entreprise de redéfinition du support Carl Brown procède par empilements, Cécile Fontaine, à l’inverse, travaille par desquamation. La matière et le format de la pellicule, found footage ici encore, offrent une aire d’expérimentations manuelles extraordinairement précises en même temps qu’ironiques. À l’aide notamment de scotchs dont les traces subsistent dans le film, Cécile Fontaine décompose et subdivise l’émulsion colorée en ses couches constitutives, décolle, transporte et recolle ailleurs les fragments ainsi prélevés. Découpée, grattée, ciselée, remontée, l’émulsion s’autonomise et manifeste un nouveau rapport avec le motif, dont elle refuse de constituer le simple support d’enregistrement, le buvard silencieux. Yann Beauvais, qui apparente le travail de Cécile Fontaine à celui du vitrail ou de la marqueterie, commente les résultats chromatiques obtenus par une telle analytique de l’émulsion. “La dégradation du support suppose la perte d’une partie des informations initiales compensée par le grain de la matière devenue vivante. L’altération d’une des couches composant le film couleur s’accompagne de l’apparition du multiple, accédant ainsi à une polyvision dont la cinéaste sait admirablement bien jouer en combinant les rapports de couleurs selon des éclats qui évoquent autant Duchamp-Villon que le Len Lye de Rainbow Dance (1936) ; que l’on songe aux joueurs de golf en violet, vert et jaune de Golf-Entretien (1984) et son pendant, la première partie de Two Made for TV Films (1986), ou aux danseurs dont les mouvements s’encastrent les uns dans les autres selon une chorégraphie chromatique comme c’est le cas dans Japon Series (1991)”[1919] [1919] “Le cinéma décolle”, Cécile Fontaine, Musée National d’Art Moderne, Cinéma du Musée, mai 1994, p. 3. . Dans Cruises (1989, 10’), la façon dont Cécile Fontaine fait flotter l’image dans le plan se voit thématisée par le motif même. L’image se trouve suspendue et diluée par trois procédés de montage : d’abord, un tressage de motifs à quatre termes, qui associe souplement par collages et par enchaînements des plans du Norway en croisière, le journal filmé d’un officier allemand en 1941, un film de famille datant des années cinquante et des comédies américaines des années vingt. Yann Beauvais démêle cet entrelacs en montrant qu’il juxtapose “conquête territoriale et tourisme”. Occuper indûment l’espace : tel est aussi le sens formel du deuxième type de montage puisque, dans la largeur du plan, l’image advient chaque fois au titre d’un lambeau précaire. Rapiéçage de bandes aux bords déchiquetés, lacérée de rayures, tachée et tatouée de graphismes divers, l’image est moins visible que perceptible, elle s’impose bien plus par son caractère oscillant et fragile que par sa dimension analogique. Le champ iconographique ainsi créé importe surtout par ses collures internes, par les cicatrices électriques qui couturent l’espace et sans lesquelles la pellicule irait naturellement à son complet délitement. Ce double montage dans l’épaisseur et la largeur du ruban semble alors ne tenir que par la grâce d’une récurrence douce, celle d’une couleur jaune pâle, de ton gomme-gutte, de fait la dernière des trois couches composant l’émulsion, qui apparaît sous forme de nappes et coulures, dans une intermittence irrégulière, sur la diversité des sites figuratifs inventés par Cécile Fontaine : fonds et figures bien sûr, mais aussi champs et coutures, couches et sous-couches, morceaux (de plan) et pans (d’image). Cette couleur fait office de non-image, d’instance plastique la moins figurative possible, qui maintient de façon minimale l’ensemble des autres dimensions de l’image comme ensemble, et non comme ramassis purement hétéroclite ne tenant qu’à partir de son propre rythme bigarré (solution chaotique qui sera celle de Stan Brakhage dans Delicacies Of Molten Horror Synapse, 1991) : informe et muette, elle sert de colle. La couleur est ici la teinte ostensiblement vieillotte de ce qui subsiste encore d’une vieille transparence de l’image analogique à elle-même, la couleur passée d’une ancienne esthétique, ramenée sans ménagement à son état local de simple possibilité plastique.

De tels travaux sur la couleur, jetée sur le plan par macules ou en torrents afin d’assigner à l’image analogique un caractère accessoire, permettent de déployer les puissances privatives du chromatique. Il ne s’agit pas cependant d’un plasticisme subordonné à des pratiques manuelles, dans la mesure où le même type de résultat s’obtient en intervenant au cœur de l’analogie elle-même. À l’instar de la treizième boucle d’Artificial Light, dans Room Film 1973 de Peter Gidal (1973, 52’) l’image est contestée de l’intérieur et notamment par sa décoloration : Room Film 1973 invente la teinte de l’absence de couleur et cette fois c’est le défaut chromatique qui ronge le motif et replie l’analogie sur sa nature fantomatique. Dans Film Print (1974, 40’), Peter Gidal, filmant des photographies noir et blanc avec de la pellicule couleur, cherchera, radicalement, à décolorer la couleur [2020] [2020] Cf Deke Dusinberre, “Peter Gidal. The Ascetic Task”, in Structural Film Anthology, edited by Peter Gidal, London, British Film Institute, 1976, pp. 109-113. . Celle-ci peut donc devenir principe de rupture, rupture entre la forme et sa matière, entre une figure et son contour, ou encore entre l’écran et la pellicule qui s’y projette. Un deuxième pan du cinéma expérimental en effet envisage moins la couleur comme une forme polémique que comme un levier formel et l’utilise essentiellement pour ses pouvoirs de séparation. Le cinéma expérimental retrouve alors les analyses les plus fortes du Traité des couleurs. En des pages admirables, intitulées “Conditions de l’apparition des couleurs”[2121] [2121] op. cit., pp. 136-138. .Goethe montre comment, au principe de la couleur réfractée, il y a une opération de déplacement qui fait glisser la figure sur ses propres limites, les limites sur la figure. Nous formulerons donc notre observation fondamentale comme suit, écrit Goethe : pour que des couleurs apparaissent, il faut que des figures soient déplacées.

2. Levier formel.

Les pouvoirs disjonctifs de la couleur se sont manifestés une première fois sous forme d’enchantement, dans Rainbow Dance de Len Lye (1936, 5’), et selon une technique promise à une histoire féconde, celle de la séparation des couleurs. Du parcours organique (Tusalava, 1929), au tracé plastique (Colour Box, 1935) et à l’impulsion nerveuse (Free Radicals, 1958, Particles in Space, id.), l’œuvre cinématographique et sculpturale de Len Lye se consacre au problème du mouvement, mouvement tant physique que psychique, organique, affectif ou conceptuel. Factuellement, le désir cinématographique est venu à Len Lye, raconte-t-il (so was decided film was the thing), d’une vision qui institue le cinéma en entrechoc : “J’ai vu un film stupéfiant, intitulé Pelts and Savages, réalisé par un Australien nommé Captain Frank. Je suppose que c’était le premier documentaire, bien avant le Nanook de Flaherty. Il était coloré, comme je l’ai appris plus tard, par la firme Pathé à Paris”[2222] [2222] “Len Lye speaks at the Filmmaker’s Cinematheque”, in Film Culture n°44, 1967, p. 49 (Nous traduisons). . Cette rencontre de l’image documentaire avec la couleur artificielle résonne évidemment dans Trade Tattoo (1937), travail de la couleur en mouvement sur les chutes des films documentaires les plus célèbres tournés par ses collègues du GPO (John Grierson, Basil Wright…) Dans Rainbow Dance, la couleur est démontée et remontée avec elle-même. Les trois filtres nécessaires au procédé Gasparcolor furent dissociés, tour à tour exposés devant le même décor chaque fois repeint en une nuance de gris différente, puis superposés avec un léger décalage. La dissociation chromatique ainsi obtenue est transcrite en termes de métamorphose : la vibration colorée des choses (un passant, un parapluie, une rue) les mène, trace par trace, jusqu’à leur version euphorique (un sportif, une ombrelle, la mer). Len Lye, dans un texte intitulé “Experiment in Colour” où il prône l’émergence d’une “nouvelle analytique” pour rendre compte des phénomènes chromatiques, a établi un “Descriptif des aspects de la couleur travaillés dans Rainbow Dance”[2323] [2323] 1936, in Len Lye, Figures of Motion. Selected Writings, op. cit, pp. 47-49 (Nous traduisons).

“1. Circulation chromatique tridimensionnelle entre la couleur des figures mouvantes et leur fond.

Exemple : un promeneur chatoie devant un paysage vallonné en teintes naturelles au point qu’il assèche soudain les couleurs des collines, une carte jaspée apparaît dans le ciel et l’homme change encore de couleur pour souligner l’altération du fond.

2. La couleur artificielle investit les plans en simple noir et blanc pour en métamorphoser fantastiquement la nature.

Exemple : la couleur envahit des plans de mer que les verts, les pourpres et les bleus transforment en paysages intensément solaires, crépusculaires puis sous-marins dans lesquels apparaissent des poissons et des voiliers peints à la main. Les plans de mer servent ainsi à introduire la forme chromatique.

3. Sur un objet mobile, la couleur devient un système intensif de gradation spatiale, sans que le mobile qui contient le mouvement coloré ne bouge de son plan de surface.

Exemple : un homme en mouvement, occupant quelques mètres carrés dans le champ, subit des modifications de densité chromatique qui indiquent des trajets dans l’espace, de l’avant-plan à l’infini. La définition chromatique, quoique toujours très nette, signifie tantôt la proximité, tantôt l’éloignement, tandis que la figure et le fond demeurent dans un unique plan spatial.

4. Les objets colorés se démultiplient et se transforment selon l’écho de leur mouvement et de leur tonalité dominante.

Exemple : au cours d’un bond, un homme laisse derrière lui les traces successives de son acte, qui transposent sa tonalité. Lorsque les empreintes disparaissent, la figure change de couleur.

5. Sensation chromatique pure.

Exemple : les arceaux de l’arc-en-ciel s’élèvent régulièrement, les couleurs du spectre alternant en synchronisme avec un rythme musical fort. Des cercles de couleur vibrante se mettent à palpiter sur l’arc-en-ciel pour provoquer des stimuli complémentaires.

6. Le “rabattu” renforce les effets de saturation chromatique.

Exemple : des plans noir et blanc d’un visage féminin sont montés en négatif et colorés en bruns ternes et teintes neutres pour intensifier l’éclat de l’arc-en-ciel qui leur succède.”

Len Lye, Rainbow Dance (1936)

Chez Len Lye, la séparation des couleurs favorise une figurativité débordante, qui multiplie les phénomènes par eux-mêmes, bouleverse la nature des rapports entre figure et fond, inverse les repères orthonormés pour créer une topologie du dynamique et de l’instable : elle est éprouvée comme un débordement fécond. Dans un film de Chris Welsby, la dissociation chromatique permet de renouveler la représentation du temps. Il s’agit de Colour Separation (1975, 2’30), une marine cinématographique, où les trois filtres, cyan, jaune et magenta, chargés de colorer la pellicule noir et blanc enregistrèrent tour à tour le même paysage en plan fixe mais à différents moments. Ce décalage temporel se complique d’une scission figurative puisque motifs en mouvement et motifs immobiles sont eux aussi traités de façon différentielle : la séparation chromatique fut appliquée aux mobiles (vagues, bateaux), la superposition aux motifs stationnaires (terre, digue), qui se voyaient donc rendus en “couleurs naturelles”. Chris Welsby commente le résultat[2424] [2424] in Chris Welsby, Films, photographs, writings, Arts Council of Great Britain, London, 1980, p. 17. (Nous traduisons). : “la balance des couleurs de chaque image était profondément altérée par les variations lumineuses qui se produisaient pendant le temps de pose. En dilatant la prise pour ces photogrammes en couleur, il était possible d’enregistrer une série d’événements complexes dans le cadre d’une seule image”. En l’absence du film [2525] [2525] Actuellement invisible en France. Il se trouve cependant au catalogue de la London Film Co-op. , on ne peut que rêver les effets visuels produits par les scintillements colorés du temps séjournant entre les repères fixes de la terre.

La forme classique du paysage, et la marine en particulier, constitue encore un champ d’application privilégié pour la séparation chromatique dans Island Fuse (1971, 11’) de Arthur et Corinne Cantrill. Les Cantrill élaborent artisanalement leurs couleurs, au moyen d’un système de filtres aux teintes fantastiques qui produisent l’effet singulier d’une fluorescence opaque [2626] [2626] Sur la fabrication de la couleur et leurs films Three Colour separation Studies — Landscapes et Three Colour Separation Studies — Still Life (1976), cf deux articles des Cantrill Film Notes : Arthur et Corinne Cantrill, Three Colour Separation. Rediscovering an early colour process. (n° 25/26, pp. 38-43) ; Two-Colour Separation (n° 35/36, pp. 70-71). . Ces rouges, verts et jaunes virulents colorent arbitrairement certaines plages de l’image, elle-même montée tantôt en positif tantôt en négatif, saturant les noirs et corrodant le reste. Les teintes surnaturelles, la séparation chromatique et les surimpressions contrastives arrachent les phénomènes à leurs contours, les identifient à leurs éclats et foudroiements. La couleur ici participe à une entreprise de démontage figural, en alliance avec la vitesse qui procède aussi par décalages : les plans sont accélérés, ralentis, inversés et surtout filés — le brouillage des motifs se trouve alors à son comble. Island Fuse révèle très progressivement son projet figuratif : le montage, c’est-à-dire les jeux de la couleur et de la vitesse, est une bombe atomique qui serait tombée sur chaque plan — image de mer, falaise, forêt ou jungle —, l’aurait irradié et abandonné à ses reflets difformes, entrecoupés de flashs blancs, pour aller exercer ses ravages ailleurs. La relation du démontage figural aux motifs traités diffère grandement d’un objet à l’autre : irradiant des images de mer, la couleur transforme les vagues en tempête intemporelle, produite par aucun vent. Ici la défiguration sublime le phénomène. Mais sur le plan récurrent d’un petit homme coupant une branche puis sautant au bas d’une sorte d’eucalyptus géant, elle s’acharne : les vitesses différentes du plan, les vitesses différentielles d’apparition du rouge, le coloriage onirique virant l’image, le zoom avant qui l’a recadrée, la projection inversée, le flou du filé — tout du cinématographique s’avance en ordre dispersé et d’autant plus implacable, décalage après décalage, pour pétrir ce plan, traquer et révéler en lui ce que l’on ne voit pas d’abord, qui est à la fois une farce et une proposition d’anthropologie scientifique fondée sur l’observation gestuelle : dans la descente du petit homme, il y a un singe qui remonte sur son arbre. Le phénomène lève son contraire, dans l’informe se remembre l’événement, cet animal forcé est la figure d’un après de la destruction. Island Fuse, film de l’anéantissement, au fin fond de la défiguration s’avère aussi ironique qu’optimiste.

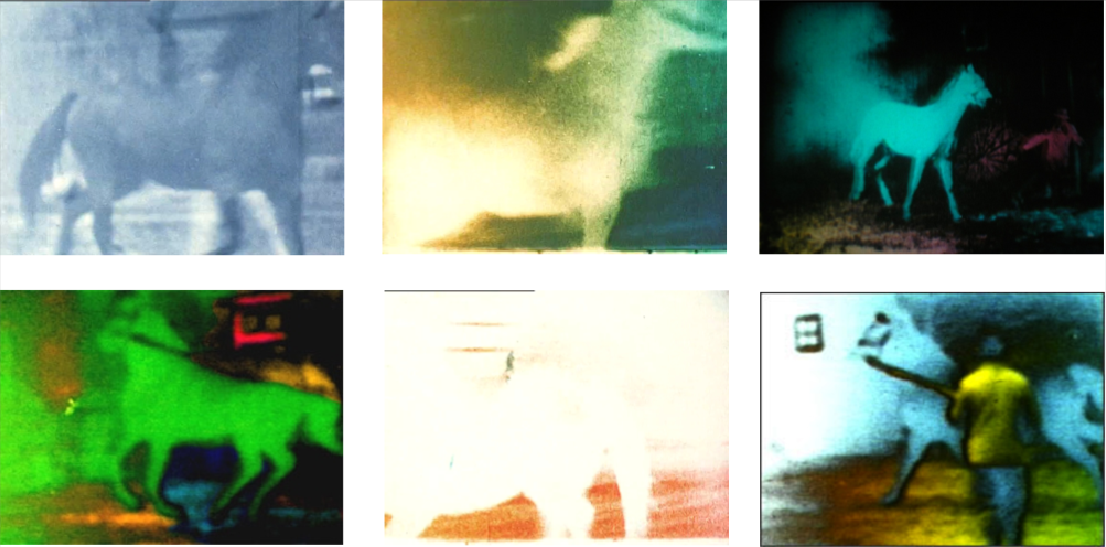

Le pouvoir disjonctif de la couleur ne s’exprime pas seulement au moyen de la séparation chromatique et sur le terrain de la figurativité. Dans l’œuvre rigoureuse de Malcolm Le Grice, la couleur sert de levier pour désunir des catégories et des phénomènes plastiques apparemment équivalents. Les films de Malcolm Le Grice sont conçus pour la poly-projection et la confrontation simultanée de séquences dont la vitesse et la couleur sont traitées différentiellement ; leur version mono-projective, si l’on peut dire, radicalise les propriétés de la surimpression. Le Grice décrit son chef d’œuvre, Berlin Horse (1970, 9’), prévu pour une projection sur trois écrans : “Berlin Horse est une synthèse de nombreux travaux qui explorent la transformation de l’image par refilmage de l’écran et par des techniques complexes de tirage. Il y a deux séquences originelles : un bout d’actualités primitives et un morceau de film 8mm tourné à Berlin (non la capitale, mais un petit village de l’Allemagne du Nord près de Hambourg). Le matériau 8mm est refilmé sur écran, de différentes façons, en 16mm, ce procédé étant utilisé successivement pour des surimpositions, permutations, et des traitements colorés dans la tireuse. La musique originale est composée par Brian Eno et, comme les éléments visuels, elle explore des boucles se décalant entre elles de manière à ce que leurs phases se transforment”[2727] [2727] in A Perspective on English Avant-Garde Film, Arts Council of Great Britain, The British Council, 1978, p. 129 . Comme tout le cinéma des boucles (loops), Berlin Horse repose sur une distinction initiale entre l’image (le motif, simple support de retraitement) et le plan (qualités matérielles et temporelles du subjectile, devenu sujet). Deux images permettent d’explorer deux états complémentaires de l’espace cinématographique : celle d’un cheval trottant circulairement autour d’une longe travaille sur une spatialité centripète ; celle d’un cheval galopant en oblique hors d’une écurie, sur une spatialité centrifuge. Dans les deux cas, la forme humaine qui entraîne l’animal est minorée, effacée, vacillant aux bords de la disparition comme s’il s’agissait, aussi, d’une entreprise de libération figurative ; et, de même que chez Aristote l’étude du mouvement des animaux précède celle de la disposition de leurs membres[2828] [2828] Histoire des animaux, II, 1, 497 b – 499 b. ici la motricité de la figure détermine son apparaître. Symétriquement à ce travail sur la place du motif dans le champ, Le Grice remet en jeu la place de l’image par rapport à l’écran : en montant des plans du cheval refilmés de biais, à la fois légèrement décadrés et en raccourci, il crée des effets d’anamorphose de l’image et transpose la dialectique du centripète et du centrifuge dans la dimension de la surface écranique. Après un générique gratté sur pellicule, le premier cheval apparaît en négatif noir et blanc, se trouve soumis à des vitesses de défilement différentes, puis superposé à sa version positive : le traitement visuel en dégage les effets d’abstraction, allume une aura qui résulte à la fois de manifestations visuelles variées (auréole, ombre, fondu au blanc lorsque le flanc de l’animal se confond avec la surface, plus tard traces chromatiques) et d’un “étrangement” cinétique généralisé. On pense évidemment aux chevaux originels de Muybridge, dont il s’agirait d’observer, non plus le mouvement physiologique, mais la plasticité morphologique. Fabriquée avec des filtres à la tireuse optique, une couleur luminescente survient et anime sélectivement en bleu, jaune, vert, rose ou rouge certains pans de l’image négative ou positive. Puis se superposent plusieurs vitesses de défilement, plusieurs états de l’image, plusieurs couleurs : des surimpressions diverses se dégage lentement une autre image, qui confusément reste pourtant la même ; un cheval de trait s’enfuit devant une fumée qui est peut-être du feu et cette tentative d’identification permet surtout de constater que les liens habituels entre les phénomènes et la nature convenue des substances se sont irrémédiablement défaits. Monté avec lui-même, monté avec son autre, le petit cheval dialectique confond en son motif les spatialités antagonistes du cinéma (le centripète et le centrifuge pour ce qui concerne le motif ; l’expansif et le rétractile pour ce qui concerne le plan) et se présente comme l’ombre polychrome d’un autre équidé, le cheval allégorique du Vent de Sjöström (1928) qui galopait en surimpression dans la texture granuleuse de l’image. L’impossible animal de Berlin recueille dans son mouvement aussi bien les plasticités spatiales que toutes les formes de l’apparence (positif, négatif, même, autre, anamorphose, métamorphose, superposition, disparition) mais n’absorbe pas la matérialité de la couleur dévorante, la tempête, les souffles, les bouffées qui gonflent le sol de vitesses. De sorte que l’on voit toujours le même espace, constitué comme un univers de figurativité synthétique, sériel et pivotant sur ses contours, mais jamais la même surface, indéfiniment altérée par les métamorphoses de textures, de composition et de perceptibilité dues aux vents de couleur. Autant celui-là se révèle syncrétique, aussi permanent qu’ouvert, autant celle-ci s’illimite dans le chatoiement fugitif du vide et du plein, de la forme et de la réserve, du tactile et de l’optique, du frontal et du biais, du simple et du superposé : c’est elle la dimension inarrêtable de l’image filmique, sa pure instantanéité. Berlin Horse décolle ainsi la surface plastique des trois instances subjectiles planes (la pellicule, l’écran, le plan projeté) et montre comment, dans l’image, ce n’est pas le motif, ou l’étendue, ou la vitesse, mais cette surface plastique qui bouge le plus. À une conception de l’image pensée par son cadre, comme dialectique de l’infini et de la limite, Malcolm Le Grice oppose une conception de l’image pensée à partir du montage. L’antagonisme classique entre plan centripète et centrifuge s’inscrit dans un paradigme plus profondément cinématographique, qui associe une plastique du chevauchement (surimpressions visuelles et mentales de l’image, dans l’espace et dans le temps) et une plastique de l’autrement (caractère unique des manifestations filmiques, dans la surface et la vitesse). Berlin Horse définit le cinéma comme une dialectique entre d’une part la ressemblance (entre deux chevaux, deux spatialités, deux vitesses, deux régimes d’image… et leur démultiplication réciproque), qui associe le même et son autre ; et de l’autre le dissemblable, qui sort les phénomènes d’une économie de l’identité et de la relation pour n’en retenir que la nature discontinue, instantanée, fugitive. Vraie dialectique, qui va chercher la ressemblance jamais acquise entre un cheval et une forme de cheval ; et la dissemblance au moment précis où une crinière enflammée d’orange se confond avec le feu. Comme une couche picturale abîmée peut se soulever de son support à cause de l’humidité, le défilement ici se décolle de l’accumulation ; ce qui semblait indissociable, la couleur, représentée en catastrophe, le distingue.

Malcolm Le Grice, Berlin Horse (1970)

Threshold de Malcolm Le Grice (1972, 10’) est un grand film d’action. Conçu pour être projeté sur écrans multiples (jusqu’à sept), il se présente en trois parties dont chacune trouve un moyen plastique singulier pour différencier deux formes synonymiques : le bord et la limite. Sans décrire le film dans son détail visuel très riche, résumons les moyens et les enjeux de chacun des panneaux. Dans le premier, un flicker abstrait de couleur (rouge, vert, blanc, dont les tons sont exactement ceux des tests optiques chez les oculistes) et de non-couleur (ici, le noir), souligne le défilement vertical de la pellicule et inverse progressivement les rapports du cadre et du champ. Le noir, représentant graphique du cadre donc des limites techniques de la représentation, est attiré par le centre du champ, s’en approche, s’y installe et, de bandes verticales, devient peu à peu flaque informe, fragilisée par les couleurs. Celles-ci, à l’inverse, apparaissent initialement comme souffles et bourrasques puis sans se rigidifier s’organisent en rubans verticaux : qu’est-ce qui est en dessus et en dessous, des couleurs ou du fond noir ? Les couleurs finissent par dévorer de leur flou le vestige noir issu du cadre, elles le transpercent par derrière, avec elles le format devient aire et non plus zone. La deuxième partie du film fait entrer un motif : une image de policiers et autres personnages devant un bâtiment, scène à la fois typique et inidentifiable, est montée en négatif, irradiée puis démultipliée par les surimpressions colorées. Au centre, à cause des superpositions décalées, des effets de flicker et de boucles, alors même que l’image ne bouge pas un policier semble interminablement se diriger vers une porte, vers un seuil (threshold [2929] [2929] Miles McKane me fait remarquer que l’expression anglaise threshold of tolerance (seuil de tolérance) définit le film comme une œuvre éminemment politique. . Double passage à la limite : objectivement fixe, le plan est mû par un plasticisme à vertus cinétiques. Et surtout, le contour des choses, décomposé par les superpositions, n’équivaut plus à leur limite : les phénomènes sont en quelque sorte prolongés et remontés lisière à lisière jusqu’à se verser dans leur autre. Il se produit une confusion, une hésitation visuelle entre la figure et l’espace, illimités par leurs bords. Le troisième panneau synthétise les deux précédents et leur ajoute le géométrisme de cercles ou d’ovales concentriques blancs qui ondoient en surface. Ces cibles vertigineuses remplissent plusieurs fonctions : elles font pendant aux bandes verticales noires de la première partie ; après l’abstraction chromatique et la scène figurative, elles introduisent un troisième registre d’image, l’abstraction géométrique ; au lieu de stabiliser la représentation par des repères fixes, elles contribuent à faire vaciller en surface le centre objectif du champ et, en profondeur, complexifient encore les superpositions. Feu d’artifices final : tout alterne vivement en saccades et secousses, positif, négatif, superpositions chromatiques, flickers monochromes, ondulations hypnotiques. Enfin, la scène policière, en négatif, est mangée par les couleurs ; n’en reste plus que des ombres ; et Threshold s’achève sur un monochrome rouge. Le seul moment de cinéma comparable à ce dernier mouvement est la séquence de la Centrifugeuse dans La Ligne générale où Eisenstein, cherchant à intégrer et dépasser les acquis du Suprématisme, montait ensemble formes figuratives (narratives, descriptives et métaphoriques) et formes d’abstraction (géométriques, graphiques et conceptuelles) pour élargir et ouvrir la figurativité cinématographique. Mais, où Eisenstein monte par conflits dans la successivité, Le Grice travaille par décalages dans le simultané ; où Eisenstein subordonne l’inventivité plastique à une démonstration sans reste (manifester pleinement la notion d’essor), Le Grice cherche toujours le débordement. Ici, Threshold pose le problème de la nature d’un événement (un acte, une relation, une apparition quelconque : en quoi il est le film d’action par excellence) et, en cherchant chaque fois la limite des phénomènes, qu’ils soient figuratifs, géométriques ou abstraits, en posant le contour sur le contour, la couleur sur la couleur, la lumière sur la lumière, il en découvre le caractère profondément informe.

Pourtant, c’est presque par surcroît que cette cinématographie nous dit quelque chose d’aussi important sur le monde, qu’elle se fait phénoménologie optique. Malcolm Le Grice prétend ne s’interroger que sur les propriétés formelles du cinéma réfléchi du point de vue de la projection. Le principe du débordement s’applique d’ailleurs à l’économie même de son œuvre en ce que le film laisse place, dans les années 70, aux performances. Matrix (1973) se sert de la projection colorée pour différencier l’écran comme format et l’écran comme réceptacle. Deke Dusinberre rapporte cette expérience [3030] [3030] “On Expanding Cinema”, in Avant-Garde Film in England and Europe, Studio International n° 978, november-december 1975, pp. 221-222. (Nous traduisons). “Matrix est un film pour six écrans, comprenant six boucles de pellicule colorées à la tireuse optique. Chaque écran est divisé en deux par un cache noir en 8mm (imprimé sur la pellicule au développement) et les couleurs sont espacées par des photogrammes noirs : douze aires de pulsation rythmique visuelle sont ainsi créées. Mais ces douze aires ne restent pas neutres, dans la mesure où, au cours de la performance, Le Grice manipule les projecteurs de telle sorte que les images se chevauchent ou se recouvrent : il part d’une image normale à écran unique et l’élargit en une étendue déployant six couples d’images, puis contracte et rétrécit l’espace pour revenir à une taille d’écran “normale”. La superposition des boucles colorées produit des compositions chromatiques et rythmiques complexes, et l’espace de l’écran n’est pas admis comme déjà donné mais utilisé au gré des besoins”. Deke Dusinberre conclut à une activation de la surface conventionnellement passive de l’écran par les projections chromatiques. Si Malcolm Le Grice distingue le réceptacle (passif) et le subjectile (actif) en recourant à la multiplication chromatique, Giovanni Martedi, au même moment, questionne le format en procédant par réduction. Dans Film sans caméra F. S. C. n°1 (1974, 11’), Giovanni Martedi colle des bouts de scotchs biseautés sur un support transparent et, ce faisant, opère une triple réduction. D’abord, la transparence de la pellicule la confond complètement avec l’écran blanc. Lorsque rien n’est collé sur le support, on voit l’écran lui-même, en tout ou en partie. Cette équivalence est favorisée par la forme verticale des bandes, qui surligne le défilement technique ; en fin de film cependant, les bandes se fragmentent dans le sens de la largeur en carrés et en carreaux et, à la faveur de ce procédé tout simple, la pellicule semble soudain défiler autrement : elle passe horizontalement et, non plus continûment, mais à la manière d’une fine pulsation. Ensuite, une réduction du format : les scotchs, bouts de gélatine et sparadraps, collés ou grattés, uniques ou multiples, homogènes ou différents par quelque trait, monochromes ou décorés, aussi complexes et nombreux qu’ils apparaissent, n’occupent jamais l’entièreté de la pellicule, aussitôt qu’une bande s’élargit aux dimensions de l’écran, l’investit et menace de le recouvrir, elle est supprimée et disparaît. L’effet obtenu n’est pas exactement celui d’un rétrécissement de l’écran aux simples dimensions de la surface occupée par la couleur : bien plutôt, l’idée même de format s’assouplit, le format de l’image se voit délivré de ses déterminations techniques (cadres et formatages successifs de la pellicule, du projecteur, de l’écran) et résulte plus subtilement d’une dialectique entre le plein et le vide, la couleur et le diaphane, la réserve et l’aplat. Les possibilités de format s’illimitent aussitôt : on voit ici des images effilochées, partielles, en mosaïque irrégulière, à la géométrie sans nom. La plastique récurrente du biseautage, qui en fin de film ramène la bande au losange (biseau intégral, si l’on veut), scande le continu de son angle lourd et invente à elle seule un nouveau genre de montage : le coupé. Enfin, la troisième réduction tient à la pauvreté des moyens employés : 120 mètres de celluloïd, un peu de sparadrap rosâtre, un peu de scotch bleu, vert et surtout rouge, un rouge japonais foncé profond comme de la laque, et l’on découvre l’extravagante beauté des couleurs industrielles.

Nous remercions vivement, chaleureusement et amicalement Nicole Brenez de nous l'avoir confié.