Cinéma de seconde main, Christa Blümlinger

Le cinéma des chiffonniers

Les friperies, en Allemagne, se signalent souvent par ces mots affichés sur leurs devantures : « Kleidung aus zweiten Hand ». Christa Blümlinger a choisi pour l’édition allemande de son livre (2009) un titre résonnant avec l’appellation de ce négoce de tissus rapiécés, Kino aus zweiten Hand, écho qui se conserve, même affaibli, dans sa traduction littérale, Cinéma de seconde main – le sous-titre, « Esthétique du remploi dans l’art du film et des nouveaux médias » clarifiant, si besoin était, l’objet que se donne ce livre paru il y a quelques mois dans nos contrées. Le cinéma qui s’y raconte est pareil à ces chiffonniers dont Benjamin avait fait sa marotte conceptuelle : il y voyait, outre la figure centrale du Paris du XIXe, une sorte de pair méconnu de l’historien, comme lui attaché à recueillir débris et rebuts pour les réagencer et, par ce montage, dessiner l’envers de l’histoire des vainqueurs. Cinéma qui, donc, puise dans les chutiers, stockshots ou autres archives délaissées pour, en les réélaborant, dire quelque chose de lui-même et de son histoire, quelque chose que la grande majorité des films ne peuvent exprimer, puisque leur fait défaut ce rapport dialectique au matériau déjà-là et pourtant encore à travailler. Le remploi produit comme un cinéma élevé à la puissance carré (l’auteur parle parfois de « méta-film ») : parce qu’il reprend, retravaille un donné qui y gagne une nouvelle épaisseur ; parce que, ce faisant, il dissèque une mécanique, expose une histoire du cinéma loin du classique feuilleté des faits auquel nous invite l’histoire linéaire, quelque chose comme une histoire transcendantale, une histoire des perceptions avec lesquelles le cinéma a eu partie liée.

Ces films que l’écriture de Christa Blümlinger figure, films rares qui, parce que difficiles à trouver, rendent bienvenues les illustrations et descriptions, font partie d’un certain corpus, ou plutôt d’une tendance historique que nous avons coutume d’identifier sous le nom d’ “avant-garde”. C’est l’intérêt de l’optique du livre : replacer ce geste du remploi, aujourd’hui généralisé, dans cette tradition de l’avant-garde qui la première en a usé, elle qui depuis le début du siècle dernier a fait de l’hétérogenèse sa matrice esthétique. Il y a depuis vingt ans, dit Christa Blümlinger, une « vague d’historicité » et un usage accru du found footage, heureux boom, non sans rapport avec l’arrivée du numérique, manifestant une nouvelle compréhension de l’archive ; mais cette efflorescence masque la différenciation des pratiques : croustillant, à cet égard, est le passage comparant l’avant-gardiste Ken Jacobs et le veejay (vidéo-jockey) Spooky, qui tous deux remontent des bouts arrachés au cinéma des premiers temps, mais en des gestes opposés. Or ne comptent vraiment, dans la classification opérée, que ces gestes d’appropriation, le rapport qui se tisse à ces morceaux tombés hors de l’histoire. Et, donc, si Christa Blümlinger écarte du corpus ce trop-plein de pratiques contemporaines, c’est que le geste qu’elle cherche – un remploi qui soit montage théorique, réel travail sur le sens des archives, geste qu’elle qualifie souvent de « métahistorique » – ne se trouve sous sa forme épurée que dans les pratiques de l’avant-garde qui, rappelle-t-elle, n’est pas une citadelle assiégée, un cinéma aux abois en rapport conflictuel avec le cinéma plus majoritaire, mais un champ entretenant un rapport dialogique, sinon amoureux avec ce cinéma narratif-figuratif ; raison pour laquelle il le met à nu.

Mais cette avant-garde n’a rien d’homogène. Sa pratique est double, et par-là sa vision de l’archive, son découpage historique. Blümlinger se base en partie sur la distinction avancée par Peter Wollen (distinction retravaillée, affinée au cours du livre) : d’un côté « l’ontologie introvertie » des Coopératives américaines (ici Conner, Frampton, Jacobs, pour ne citer qu’eux), cinéma « pur » attaché à l’aspect matériel du processus filmique ; de l’autre les Européens (Godard, Marker, Kluge, Gianikian, d’autres encore) et leur « ontologie extravertie », s’interrogeant plutôt sur les processus analogiques de représentation. Soit, en fin de compte, une différence entre un penchant pour l’indicialité et un autre pour l’iconicité. Distinction commode que le livre s’emploie à déplacer, comme le partage géographique sur lequel elle repose, montrant les stratégies hybrides à l’œuvre et les échanges par-delà l’Atlantique, par exemple la lecture que Godard a pu faire de Frampton pour penser les Histoire(s) du cinéma. La catégorie de cinéma essayistique ne cesse ainsi de voyager entre les pôles de l’analyse. Ce qui ordonne le classement et le plan du livre, ce ne sont pas des étiquetages de mouvements ou d’écoles, mais bien les différentes modalités d’un rapport aux matériaux et les conceptions de la mémoire afférentes, mémoire incrustée dans les photogrammes et que les films par leurs procédés extraient et distillent (ce que Christa Blümlinger épingle du nom d’« historicité esthétique »).

Soit, pour retracer à grands pas le développement du livre : après des préalables notionnels qui font retour sur ce questionnement, un chapitre consacré aux films de train. Débat connu : le cinéma est né d’une époque dans laquelle nos schèmes perceptifs se sont vus chamboulés, bouleversement auquel les réseaux ferrés ne sont pas étrangers. Sont convoqués différents films construits à partir de phantom rides ou de vues férroviaires : une des parties du Film ist. de Gustav Deutsch, Nervous System ou The Georgetown Loop de Ken Jacobs, The Death Train de Bill Morrison, L’Arrivée de Tscherkassky, et d’autres encore. Films analysés en ce qu’ils décomposent de diverses façons les schèmes perceptifs dont l’avènement du cinéma a été solidaire. Un autre film de Tscherkassky est pensé dans cette optique : Outer Space, qui décompose plutôt la structure de fantasme attaché à l’image de la star, manière d’entreprendre une anthropologie du désir spectatoriel. C’est à un identique (mais différent) travail de déconstruction que s’attelle Matthias Müller, qui ouvre le chapitre suivant : collections de figures hitchcockiennes dans Phoenix Tapes, d’images de spectateurs dans Play, à chaque fois suivant la logique d’une recension pléthorique de plans, catalogues d’affects visuels. Dietmar Brehm le suit de près avec ses films défigurant des corps médicalisés et sexualisés. Ces deux groupes d’analyses portent en outre, et en creux, sur les formes de l’autoportrait dans ces jeux collectionneurs, interrogation qui se poursuit tout au long du livre, se reformulant au gré des films et des mises en scène du travail (ainsi chez Farocki et l’usage des mains dans Schnittstelle). Le chapitre suivant touche à des films qui, au lieu d’aller récupérer leur matière dans des films déjà « construits », se nourrissent d’archives trouvées ici ou là, dans des caves ou cartons : films de famille ou de vacances que Péter Forgacs ou Yervant Gianikian et Angela Ricci Lucchi reprennent et retouchent. La question alors est de comprendre comment, suivant la distinction de Foucault, ces films transforment des documents en monuments, c’est-à-dire ne se contentent pas d’un travail d’historien ne trouvant dans ces images qu’une simple valeur de preuve, mais altèrent ces matériaux pour leur conférer une puissance poétique. Un autre chapitre se déporte ensuite vers les œuvres de cinéastes attachés à la tradition cinéphilique européenne, produisant des histoires de la représentation plutôt que des techniques : Marker et Level Five, Morgan Fisher et Standard Gauge, Godard et ses sacrées Histoire(s), Kluge et son historiographie du quotidien. Le livre après ces pages commence à migrer, quittant les rivages purement cinématographiques pour, à travers la question des « dispositifs archéologiques », s’échapper vers la muséalisation du cinéma et ses tentatives de repenser l’archive à travers sa mise en espace (chapitre qui se termine par un des meilleurs moments du livre, sur Farocki). Et le livre, parti de l’aube historique, des machines sur rails, de s’achever sur la virtualisation de ces mêmes rails, sur les travellings numériques de Constanze Ruhm : nouvelle manière de digérer l’histoire, en la digitalisant.

Un mot sur le corpus théorique. Celui-ci est fait, bien sûr, des études ayant défriché le sujet, et le chercheur en quête de bibliographie pourra picorer à l’envie dans la massive littérature critique convoquée à cet effet. Mais il y a aussi, à côté de ces gloses, la gnose formant l’épistémè de notre temps : Benjamin, Adorno, Kracauer, Warburg, Barthes, Deleuze, Foucault ou Schefer (et, moins attendu, Pierre Nora). Mais, sous la plume de l’auteur, leur usage diffère quelque peu de celui qu’enseigne la coutume : il s’agit, plus que de subsumer des films sous des concepts, de repérer des similitudes de gestes et de problèmes. Ainsi, par exemple, la proximité entre la recherche iconologique de Warburg et celle de Gianikian / Ricci Luchi, ou l’identique réflexion sur la perception du choc et l’inconscient optique chez Benjamin et Ken Jacobs. Le but est donc moins de se féliciter de l’adéquation des concepts et des films que de montrer comment émergent, dans des champs différents et à des rythmes décalés, des problématiques partagées. Usage assurément plus fécond que le simple usage paradigmatique des concepts canonisés, qui lui ne mène souvent qu’à une simple opération de forçage théorique.

Il y a une thèse, absente du livre, jamais énoncée en lui, mais qu’on pourrait y déchiffrer en creux si l’on aime aider le sens à s’épanouir : ce cinéma du remploi serait, peut-être pas la vérité du cinéma, mais l’exposition de son Idée, le décalque de son anatomie. S’il y a un concept qui revient avec insistance, c’est bien celui de « réitérabilité ». Le remploi est répétition, et, répétant, il revient sur les fondements de ce qu’il répète : cinéma du retour, qui renvoie à l’histoire du cinéma son image essentielle.

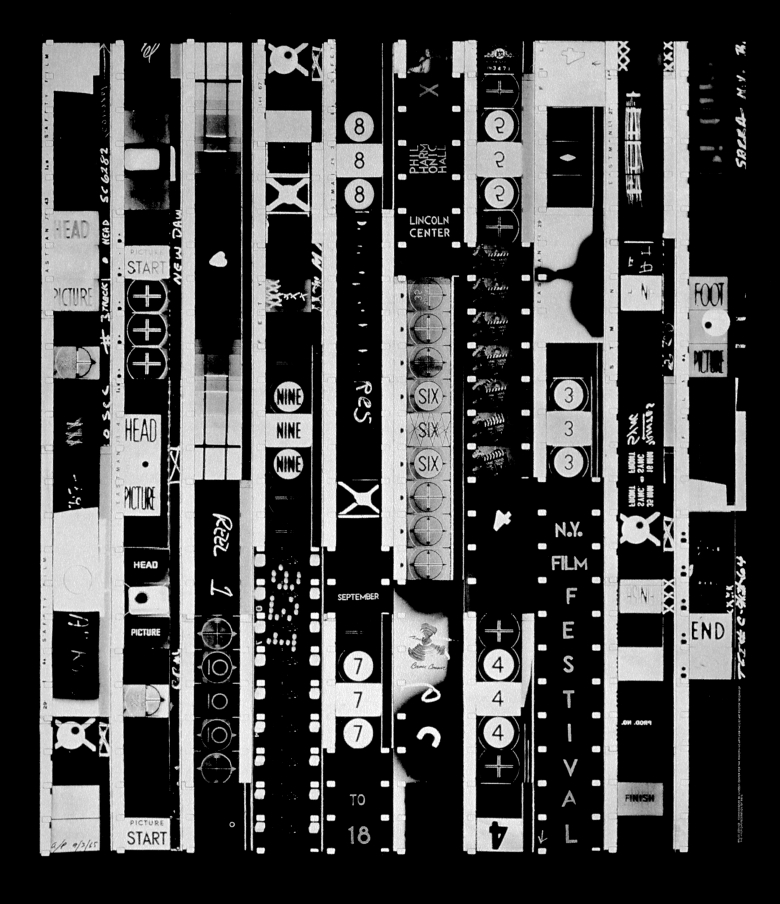

Image : Pellicule de Ten Second Film, de Bruce Conner (1965).